“两百多年前,德国有个音乐家叫贝多芬,他谱写了许多著名的乐曲。其中有一首著名的钢琴曲叫《月光曲》,传说是这样谱成的。”

以这段文字,今年覆盖全国的教育部统编教材《语文(六年级·上册)》的课文《月光曲》开启一则散文化叙事。几代中国人对贝多芬的初始印象即源于此。

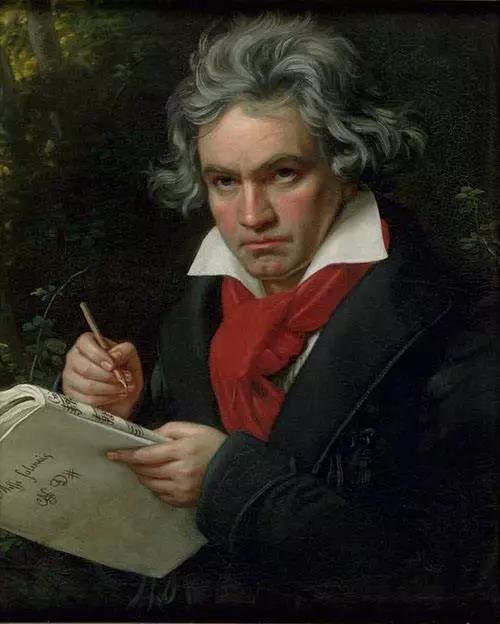

2020年12月16日,贝多芬诞辰250周年。今年12月16日,德国正式启动“贝多芬年”。11月30日出版的《明镜》周刊以贝多芬头像为封面,配上醒目标题:贝多芬,一位快250岁的明星。在全球钢琴艺术史上,两位德国音乐家独领风骚:巴赫的四十八首平均律键盘曲集和贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲堪比《旧约全书》与《新约全书》。贝多芬甚而去年荣登由权威古典音乐网站推出的最伟大作曲家榜单之榜首。贝多芬的钢琴奏鸣曲亦为目前唯一跻身德国唱片排行榜的古典音乐唱片。

国人初识贝多芬早在1906年元月。旅日学人李叔同在其创办的《音乐小杂志》上撰写“比独芬”300字小传,并在扉页配有一幅由其创作的贝多芬头像木炭画。李叔同尊贝多芬为“乐圣”,赞贝多芬音乐创作的工匠精神——一方面,“每有著作,辄审定数回,兢兢以遗误是懔”;另一方面,“旧著之书,时加厘纂,脱有错误,必力诋之”。翌年,留日学子周树人在《河南》杂志发表的《科学史教篇》中,建议国人拥抱西方艺术大师,如“培得诃芬”,以遏制“惟知识之崇”而导致的“美上之感情漓,名敏之思想失”。

真正读懂贝多芬的国人,则非傅雷莫属。留法期间,傅雷“性灵生活中之大事”乃偶遇一册《贝多芬》。傅雷“读罢不禁嚎啕大哭,如受神光烛照,顿获新生之力,自此奇迹般突然振作”,并声称,“疗治我青年时世纪病的是贝多芬,扶植我在人生中的战斗意志的是贝多芬,在我灵智的成长中给我大影响的是贝多芬,多少次的颠扑曾由他搀扶,多少的创伤曾由他抚慰……”

“老旧的欧洲在沉重而汗浊的气氛中呻吟”,“世界已奄奄一息”,空气令人窒息。鉴于此,罗曼·罗兰创作《贝多芬传》,以“打开窗子”,“让新鲜的空气进来”,“呼吸英雄们的精神”,进而期待普通大众一年一度去膜拜英雄:“在那里,他们可以变换一下肺中的呼吸,与脉管中的血流。在那里,他们将感到更迫近永恒。以后,他们再回到人生的广原,心中充满了日常战斗的勇气。”罗曼·罗兰所指的英雄是“那些具有伟大灵魂的人”。

而生于“中国积弱,至今极矣”(孙中山语)的中国,傅雷认为,自己与国人“比任何时候都更需要精神的支持,比任何时候都更需要坚忍、奋斗”,“敢于向神明挑战的大勇主义”已迫在眉睫,故翻译此册。由此,傅雷与贝多芬的心灵对话便一发不可收拾。他把罗曼·罗兰“献给各国受苦、奋斗、而必胜的自由灵魂”的巨著《约翰·克利斯朵夫》向国人推介。这部1915年荣膺诺贝尔文学奖的小说即以贝多芬为原型。

以恢弘之《降E大调第三交响曲》(英雄交响曲)与《C小调第五交响曲》(命运交响曲),贝多芬作为力的化身“扼住命运的喉咙”。贝多芬的作品堪与弘扬英雄主义的古希腊悲剧相媲美。罗曼·罗兰笔下的“英雄”贝多芬遂印刻于国人心中。

当上海交响乐团2012年举办“全民贝多芬”有奖征文活动时,专业人士便质疑,国人到底有多少能如傅雷真正读懂贝多芬。小学语文课文《月光曲》的情节皆为虚构,曲名亦为音乐评论家路德维希·瑞尔斯塔布因该曲勾起对月光下荡舟于费尔瓦特斯吉特湖的思绪而取。这首《C小调钢琴奏鸣曲》实为贝多芬失聪之际(1800-1801年)为其钢琴学生吉乌丽塔·桂奇雅蒂伯爵小姐所作。旋律中传递的从灵魂深处升腾的静穆,折射作为“民族乃至全人类之忠仆”(罗曼·罗兰语)的英雄对人类的大爱。小学语文课文《月光曲》,几次教材改革均得以留存,缘由即在此。

以此番德国启动“贝多芬年”为契机,中德人文交流可助推中国的贝多芬热,如傅雷所言,“还我以更伟大、更完善、更纯洁之面目”,为实现中华民族伟大复兴中国梦与构建人类命运共同体提供磅礴的英雄力量。

作者介绍

俞可

同济大学中德人文交流研究中心研究员、上海师范大学中德教育研究与协作中心总干事、留德博士