理查德·鲍立克去世的时候,娜塔莎只有九岁。在当时的东德,大家缅怀她的外公,著名的建筑师、规划师、教育家,不是因为他的中国背景,编制过“大上海都市计划”,而是因为他所设计的斯大林大道(今卡尔·马克思大道,相当于北京的长安街)。邬达克离开上海后,黯然失色,但是他的同侪鲍立克,离开了上海,却迎来了事业的顶峰。

1956年,梁思成在给鲍立克的信中这样写道:“在中国,哪一个建筑师不知道柏林的斯大林大街!在上海,在北京,在中国多少个正在建设的城市里,又有多少中国的建筑师怀念他们的老朋友鲍立克。”

娜塔莎对外公的记忆很有限,主要源自外婆的讲述,知道外公1933-1949年在上海工作、生活,外婆则是在天津。当年,娜塔莎好奇的是,怎么外公外婆看上去一点儿不像中国人。她一直想去上海看看,找寻祖辈的记忆。她只是一直有这个想法,等到圆梦,已是德国小有名气的影视剧演员,一个母亲,脸上的童真也已变为沧桑。

01.中德合拍,Y字追寻令

那是2012年,娜塔莎第一次来上海。她联系了外公的女弟子,同济大学的著名教授罗小未先生。是罗先生,帮娜塔莎牵线搭桥,不凑巧,年近九旬的“同济女神”身体抱恙,缘悭一面。遗憾还在同济的侯丽教授身上蔓延,她当时正在研究鲍立克,却不知科研对象的直系亲属刚刚离开上海。鲍立克可以说是她学者生涯的一个惊喜,一次离题。2010年,朋友借给她一套“大上海都市计划”的原版影印资料,从故纸堆里,她找到了一个蒙尘的伟大形象——理查德·鲍立克,对上海的都市规划贡献巨大,却鲜为人知。通过现代通讯,她和娜塔莎成了朋友,确切地说是网友。2017年的盛夏,娜塔莎再来上海,她的追寻之旅不再孤独。

02.魔都的灵魂设计师

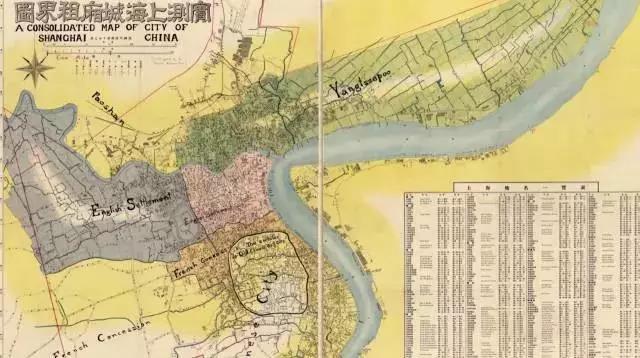

在侯丽教授看来,鲍立克最大的贡献是把一个七零八落的上海整合在了一起。解放前的上海,租界、华界,其实是好几个城市。鲍立克是第一个把上海看作整体的规划师,他把它当作未来的现代化大都市来设计。上世纪40年代,他预言上海在1996年,人口规模将达到1500万人左右,市域扩到6500多平方公里。这样的预测当时是很震撼的,很多“都市计划”的委员、包括从南京来的专家都很震惊。他在“大上海都市计划”的编委里是声音最响、最激进的。他认为上海要做一个真正的现代化大都市,必须要建一个现代化的港口,不然就会被香港超越。吴淞是当时上海水深条件最好的地方,很可惜,他对吴淞港的苦心,直到四十多年后才被采纳。

03.上天赐予的礼物

1949年10月1日,鲍立克离开上海,回到东德。鲍立克的两位爱徒,李德华教授和罗小未教授还记得,临别之际,老师请他们在“锡而刻海”吃了一顿西餐。“锡而刻海”在张爱玲的小说里也出现过,是当时上海很有名的高档夜总会,室内部分是鲍立克设计的。68年之后,鲍立克的外孙女去拜访李、罗两位教授,三人全程英语对谈,仿佛回到了上世纪。当天下午,还是由侯丽教授陪同,她们回访了鲍立克在上海的故居,位于南京西路石门二路口的同孚大楼。当年鲍立克住的那套公寓,目前的住客是一位夏姓的老奶奶。后者是1958年搬进来的,因为她的丈夫当时负责外事工作,单位分配了这样高档的婚房。

于是,镜头前又多了一个人,三位女士合影,在鲍立克的名义之下。娜塔莎送了夏奶奶一幅水彩画,她说,能够认识侯丽教授,能够有如此精彩的追寻之旅,是上天赐予的一份礼物。

资料来源:微信公众号 更上海,撰文 王峰,编辑 文二 友白,2017年9月25日

https://mp.weixin.qq.com/s/zeJn41Mq9iLx9LMLuJ81Fw?scene=25#wechat_redirect