前言

在德语语言史课上,梁锡江教授在梳理启蒙主义运动时期的德语发展情况时提到了“道德周刊”的概念。说来惭愧,作为一名德语专业学生,我对这个概念知之甚少,因此在查阅一些资料后,我萌生了为“道德周刊”这个伴启蒙主义运动而兴的刊物做一次简单的历史梳理的想法。

启蒙主义运动(德语:Die Aufklärung)是17、18世纪欧洲的一场反封建、反教会的思想文化解放运动,是继文艺复兴运动之后欧洲近代第二次思想解放运动。启蒙运动17世纪兴起于英国,而后传至法国、德国乃至整个欧洲。

康德(Immanuel Kant)

©https://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

德国著名哲学家康德(Immanuel Kant)在《何谓启蒙?》(Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? )一文中对启蒙运动作了如下表述——

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.“启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态。

启蒙主义者们高举“理性”的旗帜,大力批判专制主义和宗教愚昧,宣传自由、民主和平等思想,旨在将人们从封建传统观念和教会思想的束缚下解放出来。于是,教育被视为消除愚昧、传扬理性的重要手段。

在当时,除了教育诗、箴言诗、讽刺诗和戏剧等流行的文学类型之外,一种提倡道德的所谓“道德周刊”(Moralische Wochenschriften)也风行一时,并为传播启蒙思想做出了重要贡献。

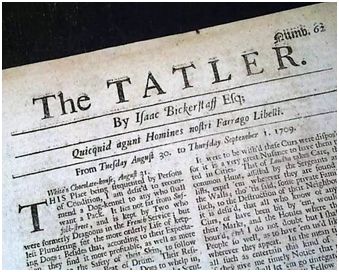

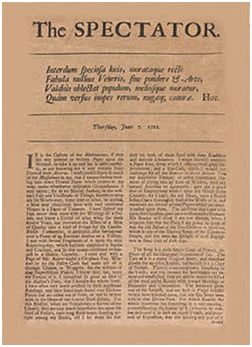

道德周刊最早出现于英国,并迅速风靡了整个欧洲。英国作家理查德·斯梯尔(Sir Richard Steele)和约瑟夫·艾迪逊(Joseph Addison)于1709年共同创办了《闲谈者》(The Tatler),随后又创办了《旁观者》(The Spectator,1711)。这两份刊物面向中上层阶级,内容丰富广泛、涉及道德修养、文学评论、时事闲谈,具有一定的启蒙意义,很快以轻松幽默的形式博得了读者的欢迎。

《闲谈者》(The Tatler)

©http://www.sohu.com/a/136606403_601319

《旁观者》(The Spectator)

©https://de.wikipedia.org/wiki/The_Spectator_(Zeitung)

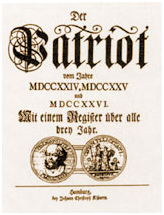

受英国的影响,德国汉堡于1713年出版了第一份道德周刊——《有理性的人》(Der Vernünftler),随后便在国内掀起了一股争办道德周刊的浪潮。据统计,到18世纪末,德国先后出版的道德周刊达五百多种,除了《有理性的人》(Der Vernünftler)之外,其中比较著名的还有:《爱国者》(Der Patriot)、《画家论坛》(Die Discourse der Male)、《有理性的女性批判者》(Die vernünftigen Tadlerinnen)、《老实人》(Der Biedermann)、 《公民》(Der Bürger)、《怀疑论者》(Der Freidenker)、《世界公民》(Der Weltbürger)、《人》(Der Mensch)等等。

《爱国者》(Der Patriot, 1726)

©https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Patriot_(moralische_Wochenschrift)

《画家论坛》(Die Discourse der Mahlern,1721)

©https://de.wikipedia.org/wiki/Moralische_Wochenschrift

向大众传播启蒙思想是启蒙运动的中心任务。道德周刊作为思想传播的载体,在德国启蒙运动中承担着不可忽视的角色。故不难想象,德国道德周刊的创办者或撰稿者几乎都是启蒙运动发展期间的代表人物,如高特舍德、布赖丁格尔、博德默、克洛施托克、哈雷尔等。各种道德周刊的名称也标明了其浓厚的启蒙教育色彩,如《老实人》、《有理性的女性批判者》、《人》、《没有偏见的人》、《德高望重的老妇人》、《正派人》等等。

《有理性的女性批判者》(Die Vernünftigen Tadlerinnen)

©https://de.wikipedia.org/wiki/Frauenzeitschrift

约翰·克里斯托夫·戈特舍德高特舍德(Johann Christoph Gottsched)

©https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Christoph_Gottsched

《有理性的女性批判者》于1725年在莱比锡出版,它由高特舍德(Johann Christoph Gottsched,1700-1766)及其妻子Louise Adelgunde (1713–1762)共同创办。该道德周刊也是德国第一批出现的女性杂志之一,面向女性读者群体传播“理性”(德语:Vernunft)和美德(德语:Tugendhaftigkeit)的理念。

最初的德国道德周刊以照搬英国模式为主,要么直接翻译英国道德周刊上的文章,要么根据德国情况进行改写,后来才逐渐具有德国特色。道德周刊主要面向受过教育的市民阶级,旨在传播启蒙思想,宣传理性和理性的道德观。它要求人的思想和行为符合道德和理性的准则,试图说服公众作出理性道德的判断,而不是不加反驳地全盘接受传统权威和宗教迷信的观点。高特舍德在其主编的《老实人》中坦言:“我的最崇高的目的,就是铲除非理性和不道德,把理智和美德送到我的同胞中间,并促进它们在他们中间的发展。”

《老实人》(Der Biedermann,1728)

©https://de.wikipedia.org/wiki/Moralische_Wochenschrift

就内容和形式而言,当时的道德周刊除道德教化外,还囊括了诸如儿童教育、金钱观乃至哲学、世界观等内容。它既有理论的论述,也有实践的指导;既颂扬美德和善事,也揭露和批评各种不道德行为。那些脱离现实的老学究和狂妄自大的贵族等人常常成为其讽刺的对象。启蒙观点在道德周刊中以丰富多样的形式呈现,如评论、记叙、对话、书信、寓言、小说故事等。

道德周刊还有一个显著的特点,即撰稿者往往不表露真名,而以带有特定含义的虚构形象出现,并以第一人称形式直接向读者传达经验和观点。在高特舍德的《有理性的女性批判者》(Die Vernünftigen Tadlerinnen)中,谈话内容由三位虚构的市民阶级女性——菲利斯(Phyllis)、卡莉斯缇(Calliste)和艾里丝(Iris)——以第一人称的口吻展开。博德默尔和布赖丁格尔主编的《画家论坛》(Die Discourse der Maler)则是以文艺复兴时期的著名画家拉斐尔、米开朗琪罗、米勒等人的名义对各种问题发表议论。许多刊物如《爱国者》、《老实人》甚至直接将虚拟作者拟为标题,在文章中,“爱国者”或“老实人”以同胞或朋友的身份同读者直接对话,如此一来便增加了亲切感,自然而然地拉近了刊物与读者的距离。此外,道德周刊还常鼓励真实的读者来信,市民们可以在信中自由表达自己有关道德等问题的看法。但有时它也会刊载虚拟的“读者之声”,将虚拟的读者视为对话伙伴,以营造出一种热烈的对话气氛。总之,它“以轻松的而不是严肃的、亲切的而不是强迫的,生动的而不是生硬的,对话的而不是命令的,说理的而不是教条的方式”对读者直接进行道德教育,直接指导读者的思想和行为,为广大读者所喜爱。

可以说,道德周刊作为随启蒙运动而兴的一种文化现象,承担起了重要的历史角色。就其影响而已,它无疑为启蒙运动时期的德语发展起到了添砖加瓦的重要作用,其多样化的文学内容和形式满足了读者的阅读需求,同时也激发了读者的阅读兴趣,有力推动了德国后来的文学期刊发展。其最大的贡献则是为宣传启蒙思想提供了极为有效的载体和手段,迎合了启蒙运动的主旨,有力促进了人们精神和思想领域的解放。

然而,道德周刊中的启蒙思想仅涉及生活中的普遍问题,刻意规避了政治和宗教领域的争议话题。这种做法固然规避了当局的审查风险,但也不可避免地暴露出它的思想缺陷:它从未抨击封建专制制度,也不主张建立新的政体或社会制度,仅仅寄希望于教育来塑造社会,这也恰恰体现了启蒙运动本身的思想局限性。随着启蒙运动发展的逐渐深入,启蒙主义者们更加提倡理性、独立的思考,道德周刊“灌输式”的教育模式逐渐难以满足启蒙运动的要求。因此,道德周刊虽然一直持续到18世纪末,但最兴盛的时期是在1720年到1760年之间。现如今,英国历史上的部分道德周刊如《旁观者》、《闲谈者》一直发行至今,而曾在德国历史上出现过的道德周刊大多都已销声匿迹,这是否与两国之间的政治特点、经济和文化水平、社会传统等相关,背后的原因仍值得后人做进一步的探究。

再者,当17-18世纪启蒙运动在欧洲大陆上轰轰烈烈展开时,古老的中国还没有开放国门。可以说,启蒙思想在中国的传播具有滞后性。因此,当道德周刊在18世纪风靡欧洲时,它对中国的影响是极其有限的。直到19世纪末20世纪初,启蒙思想才得以开始在中国传播,并鼓舞了近代中国一大批仁人志士为改造社会而不断斗争。在此期间,中国近代报刊也迎来了发展的高潮,出现了《时务报》、《新民丛报》、《新青年》等一大批新式进步报刊,但就其内容、风格及政治倾向而言都与欧洲当时的道德周刊相距甚远。

以上是我对启蒙运动时期的道德周刊的一个简短的历史梳理。由于现有资料甚少,对上文提到的某些观点,如为何德国道德周刊生命力不如英国持久、亦或道德周刊是否在中国有相似读物等等尚未给出明确的回答,有待后续进一步深入思考和研究。

参考文献:

1. 范大灿. 德国文学史. 第2卷[M]. 译林出版社, 2006,48-52.

2. 代柯枚. 18世纪德意志“阅读革命”[J]. 绥化学院学报, 2018, 38(12):95-98.

3. 杨希, 张湾. 近代中国报纸副刊公共领域的构建——以黎烈文时期的《自由谈》为例[J]. 新闻世界, 2012(07):201-202.

4. 展江.哈贝马斯的“公共领域”理论与传媒[J]. 中国青年政治学院学报,2002(2).

5. 张生祥. 杂志在18世纪后期德国启蒙运动政治化中的角色研究[J]. 德国研究, 2010(3):68-74.

6. Göttert, Karl-Heinz. Deutsch:Biographie einer Sprache[M]. Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH, 2010: 206-239.

题图来源:维基百科

作者简介

谢郁楠,本科毕业于宁波大学德语专业,现为上海外国语大学德语语言文学专业研究生一年级学生。