北京医院由毛泽东亲笔题名。这所承担国家干部医疗保健使命的医疗机构位于东交民巷,昔日的使馆区。其前身便是德国医院,始于1900年德军在使馆区内设置的战地医院,北洋政府1917年8月14日对德宣战时改为民用。

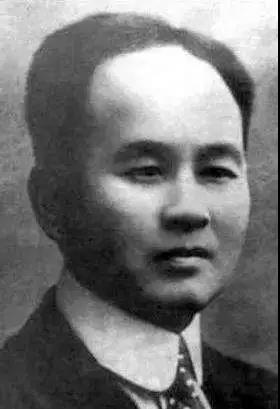

一百年前的今天,1920年1月17日,上午5时许,教育家、北京大学伦理学教授杨昌济(1871~1920),字华生,号怀中,湖南长沙人,在北京德国医院病殁。1月22日,《北京大学日刊》登载其子女发布的讣告以及北京大学校长蔡元培、前教育总长范源廉、前学部大臣杨度、北京大学图书馆前主任章士钊等29人联名发表的启事。25日,大殓祭礼在法源寺举行。校长蔡元培敬献挽联:“言有物,行有伦,论人格可谓君子;学不厌,教不倦,惜本校失此良师。”门生毛泽东挥泪书联:忆夫子易帻三呼,努力努力齐努力;恨昊天不遗一老,无情无情太无情。与杨家人一道,毛泽东为恩师守灵并扶柩归乡。而此时,毛泽东拥有另一重身份——准女婿。

©搜狐

杨昌济与毛泽东结识于青年毛泽东就读的湖南第一师范学校。毛泽东1936年在同斯诺谈及该校,“给我印象最深的老师是杨昌济”。当年,供职于在湖南省立第四师范学校的杨昌济在长沙各校兼课,“雍容讲坛,寒暑相继,勤恳不倦,学生景从”。景从的数千弟子,杨昌济把毛泽东列为第三,仅次于萧子升(1894~1976)与蔡和森(1895~1931),人称“湘江三友”。弥留之际,杨昌济执意致信挚友章士钊:“吾郑重语君,二子海内人才,前程远大。君不言救国则已,欲言救国必先重二子。……毛蔡二君,当代英才,望善视之!”而青年毛泽东“观杨先生之涵宏盛大,以为不可及”。涵宏盛大,首推杨昌济的道德哲学。杨昌济视伦理学为“规定人生目的及达到人生目的的方法之科学”。对于这位“湖南大学蓝图设计第一人”,湖南大学老校长曹典球赞曰:“至高师成立,始有西洋伦理学、教育学及哲学等课程,其规划皆先生所首创。”

在湖南第一师范学校,杨昌济以蔡元培译著《伦理学原理》作该校伦理学通用教材。此书作者为柏林大学教育哲学家泡尔生(Friedrich Paulsen,1846~1908,亦作鲍尔生、包尔生)。1912年在苏格兰氵厄北淀(亦作厄伯淀、勒伯淀,今译阿伯丁)大学(University of Aberdeen)获文学学士学位的杨昌济于当年10月至来年2月在柏林大学哲学学院注册。1877年,泡尔生在柏林大学创设首个教育学教席,柏林大学教育学科由此诞生。自此,在该学科注册的有案可稽的华人学子,首位或许就是杨昌济。尽管杨昌济“学德语甚难,遂仅居八阅月而归”(杨开慧语),但勤学后能译出慕尼黑大学心理学研究所创始人利普斯(Theodor Lipps,1851~1914,亦作立普斯、李普斯)的著作《伦理学之根本问题》(Die ethischen Grundfragen: Zehn Vorträge,1899)。

蔡元培留德期间把泡尔生的《伦理学体系》(System der Ethik. Mit einem Umriß der Staats- und Gesellschaftslehre,1889)第二卷《基本概念和原则问题》(Grundbegriffe und Prinzipienfragen)译为中文,并以《伦理学原理》为书名交由商务印书馆出版。杨昌济采用该书为教材,概因泡尔生为新康德主义代表人物。而早在留日留英期间,杨昌济便专攻新康德主义,以至于在长沙执教“喜讲康德、斯宾赛尔(今译斯宾塞——笔者注)和卢梭的《爱弥儿》”(萧三语)。贯穿于泡尔生著作的心物二元论助力毛泽东渐渐从纯粹的唯心主义(孔、孟、周、程、张、朱、陆、王以及德国古典哲学)枷锁中解脱,并缓缓迈向唯物主义。从心物二元论中,毛泽东读出辩证法,并视泡尔生“无抵抗则无动力”的论述为“至真之理,至彻之言”,进而提出“必须再造”中国社会,“吾人甚盼望其毁,盖毁旧宇宙而得新宇宙”。

《心之力》手写原稿 ©百度百科

对这册教材,毛泽东爱不释手,竟用蝇头小楷工整写下12100余字批注,圈点、单杠、双杠、三角、叉等符号遍布全书。而研读的最终成果是一篇激情四溢的习作《心之力》,杨昌济给出的成绩是100+5分。果然,32年后,以毁旧中国而得新中国,毛泽东开创伟业。由此,1913年春留德归国的杨昌济婉言谢绝湖南都督谭延闿聘其出任省教育厅司长之盛邀而书写的“自避桃源称太古,欲栽大木柱长天”这幅明志对联得以印证。

作者介绍

俞可

同济大学中德人文交流研究中心研究员、上海师范大学中德教育研究与协作中心总干事、留德博士