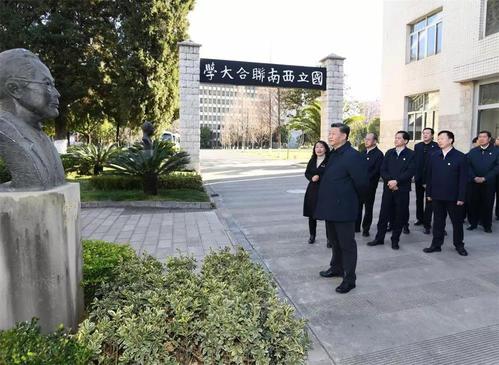

20日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到国立西南联合大学旧址,察看“一二·一”运动纪念广场、西南联大原教室、革命烈士纪念碑、西南联大纪念碑等标志性建筑,并参观西南联大博物馆。习近平指出,国难危机的时候,我们的教育精华辗转周折聚集在这里,形成精英荟萃的局面,最后在这里开花结果,又把种子播撒出去,所培养的人才在革命建设改革的各个历史时期都发挥了重要作用。

©新华社

七七事变,平津沦陷。清华园沦为日寇马厩,北大楼被日军北平宪兵司令部强占,南开校景则在倭匪毁掠中化为焦土。“华北之大,已经放不下一张平静的书桌。”这张书桌遂由平津移至昆明,三校合一,即国立西南联合大学。“万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹弦诵在山城,情弥切。”校歌把文军长征之壮举挥洒得淋漓尽致。

该校的新校舍竟是土坯铁皮屋。一旦暴雨如注,屋顶便上演一场原生态协奏曲。随着战事激化,铁皮被征用制造武器,铁皮屋竟成茅草屋。秉持“刚毅坚卓”的校训,即便筑巢的是茅草,也能引来凤凰栖息。1938年8月,海德堡大学博士冯至携海德堡大学校友兼夫人姚可崑,分别辞去同济大学教授兼附中主任以及同济大学附设高级职业学校德文教师,奔赴祖国南陲昆明。在此,冯至开设“德国文学史”“德国抒情诗”“歌德”“浮士德研究”“浮士德与苏黎支”“尼采选读”等课程,并在贺麟组织的哲学编译会上讲授“德国的文学史研究”“浮士德里的魔”“从浮士德里‘人造人’略论歌德的自然科学”“歌德与人的教育”等专题。授课时,冯至“穿着蓝布大褂,戴着近视眼镜,脸方正,身子也宽大,声音沉稳、安详”,带领学生“进入一个遥远的诗的世界”(闻山语)。

西南联大未设德语专业。冯至与其他几位德语教授,即留学海德堡大学的学人杨业治、基尔大学博士陈铨、维也纳大学博士洪谦,以及在哥廷根大学进修的佛罗伦萨大学博士田德望。所开设的德语课分两大类:为全校开设公共德语课(通常作为第二外语选修);为外国语言学系开设德国文学语言课,如由梁启超举荐赴耶拿大学留学的洪谦开设的“Wittengenstein的语言批评”。在各学科另设专业德语课,如留学弗莱堡大学师从海德格尔的沈有鼎在哲学心理学系开设“德国哲学名著选读”。

在“满耳是大众的嗟伤,一年年国土的沦丧”的国难时刻,热血澎湃的爱国青年为何选修德语系列课程?答案或许就在冯至对歌德的研究与讲授。《浮士德》展现的是正义对邪恶的斗争与胜利。冯至以“天行健,君子以自强不息”来概括浮士德一生,而自强不息恰恰熔铸成为抗战精神,亦把冯至造就成为“从敏锐的感觉出发,在日常的境界里体味出精微的哲理的诗人”(朱自清语)。

冯至©sohu.com

冯至在《昆明往事》写道:“如果有人问我‘你一生中最怀念的是什么地方?’我会毫不迟疑地回答,‘是昆明’。如果他继续问下去,‘在什么地方你的生活最苦,回想起来又最甜?在什么地方你经常生病,病后反而觉得更健康?什么地方书很缺乏,反而促使你读书更认真?在什么地方你又教书,又写作,又忙油盐柴米,而不感到矛盾!’我可以一连串地回答:‘都是在抗日战争时期的昆明’”。

在滇坚持办学八年,“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”。柏林大学博士、“钻进希腊文原著的宝藏里,直接打通了从柏拉图到亚里士多德的哲学的第一人”(贺麟语)陈康的《巴曼尼德斯篇》,柏林大学博士陶云逵的《西南部族之鸡骨卜》,留学耶拿大学的学人郑昕的《康德学述》等鸿篇巨制均在此问世。1948年,中央研究院选出首批院士81人,其中26人曾供职于西南联大,最年轻的3位院士亦出自西南联大,汉堡大学博士陈省身跻身此列。在西南联大,日后被国际数学界尊称为“微分几何之父”的陈省身撰写的两篇论文竟能登上普林斯顿高等研究院期刊《数学纪事》,由此引来该院的邀约。而西南联大走出的8位“两弹一星功勋奖章”得主,柏林大学博士赵九章便是其中一员。到访的莱比锡大学博士林语堂唏嘘不已:“物质上,不得了;精神上,了不得。”这是林语堂1943年12月22日应邀在西南联大广场发表的题为《精神文明与物质文明》讲演中最广为流传的一句。

留德学子绝非偏安一隅。这是一场书生抗战。西南联大教授陈寅恪的一堂课足以让东洋文化相形见绌。1910年入读柏林大学的陈寅恪惊闻日本吞并朝鲜,遂挥笔写下“兴亡今古郁孤怀,一放悲歌仰天吼”的诗句。陈铨率西南联大国民剧社排演的《黄鹤楼》为浴血沙场的将士摇旗呐喊。建国后留学莱比锡大学的严宝瑜因热爱贝多芬而选择报考西南联大外文系。身为西南联大歌咏队副总干事,严宝瑜与小伙伴以开演讲会、教唱歌、演话剧的方式赴前线劳军。

西南联大,投笔从戎蔚然成风,主要有三次:应征入伍、应征翻译官和应征青年军。8000多名学子中有1100多人从军卫国,仅长沙时期,每100名学生中就有14人奔赴前线。就在日本投降前一个月,18岁的西南联大学生缪弘壮烈牺牲于芷江战役,死前留下令人扼腕的诗句:“自由的大地是该用血来灌溉的。你,我,谁都不曾忘记。”缪弘是1945年3月成立的西南联大文艺社成员,冯至为指导教师。缪弘殉国之后,文艺社出版《缪弘遗诗》,收录其诗作22首,冯至撰写读后记。

“千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰。”西南联大的留德学人荟萃春城,开花结果,继而在神州大地播撒种子,不啻为对“教育要同国家之命运、民族之前途紧密联系起来”(习近平语)的完美诠释。

作者介绍

俞可

同济大学中德人文交流研究中心研究员、上海师范大学中德教育研究与协作中心总干事、留德博士