中德建交 © 互动百科

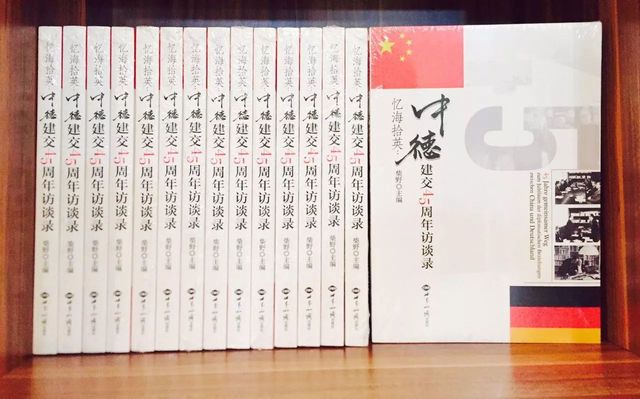

为纪念中德建交45周年,《忆海拾英》纪念中德建交45周年访谈录中德文双语版正式出版发行。该书收有对两国合作交流做出重要贡献的政治、经济、文化、体育等各界人士的访谈实录共20篇,中国驻德国大使史明德为该书作序。人物涉及王殊、梅兆荣等驻德老大使,他们是中德两国建交的“穿针引线”人,更是中德建交的参与者与见证人。他们将那些鲜为人知的外交谈判故事娓娓道来。中德建交后,一批批中国派往德国留学的学子学成归国,成为教、科、文、卫等领域的中坚。他们当中的杰出人物,全国政协副主席、科技部长万钢教授在德国留学5年工作10年,他畅谈了自己在德国的经历和对发展中德关系的看法。94岁高龄的北京大学教授、德国文学泰斗严宝瑜老先生长期从事德国文学及古典音乐的研究工作,为促进中德人文交流和发展做出了极大贡献,他讲述了如何寻访贝多芬足迹的往事。熊光楷将军是中德建交后首位到中国驻联邦德国使馆工作的解放军军官。他亲眼见证并亲身参与了中德建交以来两军关系的发展。他关于中国军人如何以一种开放、自信的姿态开展军事外交的故事引人入胜。自上世纪80年代以来,中央美术学院院长范迪安积极推动中国当代艺术与国际艺术交流。由他参与策划的“中国8”艺术展览在德引起很大轰动。范迪安《两种文化视线的交汇》一文为中外文化交流提供了经验。汤沐海和李飚都是在德留学的音乐界人士。前者曾师从世界级指挥大师卡拉扬并指挥过柏林爱乐乐团,后者被喻为“打击乐魔术师”。他们的故事讲述了一个个有着东方面孔的音乐家是如何通过自己的努力赢得世界认同的。杨晨是中国足球史上第一个加盟欧洲五大联赛的球员。他道出了自己在德国闯荡多年的甜酸苦辣。

德国前总理施罗德讲述了他与中国前总理朱镕基不同寻常的交往,以及自己的两个女儿如何迷恋中国等一些不为人知的事情。冯必乐曾多年担任西门子总裁,被称为是德国经济界最了解中国及中国人的德国企业家。他想告诉德国人,他最欣赏中国人着眼于长期的想法,喜欢引述中国的名句:前人栽树,后人乘凉。马丁·波斯特参与建立了第一个中德合资汽车公司。他回忆了自己如何艰难地说服了大众公司决策人到中国投资办厂的过程。施明贤曾任德国驻中国大使。他叙述了与中国结缘的前后过程。修德夫人出生在北京,后来随担任德国驻中国大使的丈夫又在北京常驻。回忆起在中国的往事她十分感慨:自己曾在胡同中散步,在街头吃烤白薯,在路边小店里吃饺子。这一切都是那么美好。斯迈林是德国波恩艺术文化基金会主席,多次组织策划过德中艺术展览。他十分感慨地谈到与中国在文化艺术领域的愉快合作。杜伊斯堡是欧洲物流的开路先锋,市长林克展示了他试图将该市打造成一座适合中国人居住的城市的雄心。施拉普纳则是中国人熟悉的德国足球教练,他回忆了在中国执教的经历并透露了如何与中国伙伴一起促进中国足球发展进步的打算。施耐尔·克略佩尔是埃森市伯乐高级文理中学校长,习近平主席的夫人彭丽媛女士曾访问该校。她畅谈了这次访问给学校和她本人带来的巨大变化。嘉斯先生因香肠与中国结缘的故事也颇令人回味。最后是德中人文交流使者、歌德学院前驻中国分院院长阿克曼,他退休后依然选择继续留在中国。他的言谈话语中满满都是难以割舍的中国情。

出版《忆海拾英》一书是中国驻德大使史明德的主意。他在本书的前言写道:“作为驻德国大使,能够参与其中并为中德关系的发展献言献策,为祖国外交事业增砖添瓦,倍感荣幸和自豪。在建交45周年这值得纪念的时刻,我一直在想能做点什么。恰巧,柏林禧利公司的陈涛女士与我的想法不谋而合,她表示愿为中德建交45周年作贡献,希望我能提出有益的建议。我考虑再三,建议出版一本访谈录,采访中德关系不同历史阶段、不同领域的亲历者和参与者,听他们讲述45年间两国交往的大事、好事和趣事”。

史大使还谈到,《忆海拾英》一书内容体现了许许多多投身中德关系发展的有识之士的热情和心血,是对两国交往45载春华秋实的一个注解。他期盼,这本书能发挥“存史、资政、团结、育人”的重要作用,让广大读者、特别是致力于中德合作的各界人士,感受到45年来两国关系的风雨兼程、同舟共济,体会到两国人民的心相近、情相连,同时也能从中汲取智慧和力量,为中德关系发展注入新的活力。

本文由《忆海拾英》主编 柴野 撰稿