11月6日,由商务部投资促进事务局主办,中国国际投资促进中心和佛山中德工业服务区管理委员会联合承办的中德企业投资与并购论坛在佛山召开。中德两国再次在佛山携手,共同为两国企业开辟多元化的合作路径。

2017年是中德贸易合作和中欧合作重要的机遇年,基于共同的利益,更多的机遇,中国力量正在加速投资欧洲,中德并购迎来了发展的新格局。中德两国是中欧关系的稳定器,市场、产业与创新技术的互利合作迎来巨大的空间。中德两国经济合作方式不断地拓宽,双向投资步步升级,正处于高端技术优质项目对接联动最佳的时机。中德合作正在开创前所未有的黄金时代。

论坛上,德国“隐形冠军”之父——赫尔曼·西蒙教授发表了精彩演讲,内容摘录如下:

大家都知道“隐形冠军”,这到底意味着什么,听起来好象有点矛盾。隐形总让人觉得是隐藏在背后的东西,既然是冠军,又为什么要隐藏在背后?

我前天在香港下机时,乘坐了机场的泊客车,这辆车是一家专门生产泊客用车的德国企业制造的。在机场还会用到行李车,而行李车是由另外一家企业生产的。无论在北京、东京还是墨西哥,所有机场里的这些车辆,包括拖车,都是由某一家特定企业所生产的。

在佛山会议中心,翻译器上标着“博世”,看一下我们的摄影师用的三脚架,也是德国企业生产的。所以“隐形冠军”其实无处不在,但我们作为普通人,平时可能不太会注意这些企业的名字,或者不太会注意这些产品。我今天就想借这个机会来给大家讲一下“隐形冠军”,同时也给大家讲一下企业并购、尤其中小企业并购方面,中德企业都有那些机会。

看一下全球贸易量,我们能够发现,增长其实相当可观。1900年,全球的人均贸易额相当于0,大约只有6美元。80年以后,人均贸易额才达到437美元。从1980年到2000年,这一数字达到900美元,过去一年又翻了一番,来到了2000美元。

可以想像,当企业参与到这样的增长过程中时,增长的潜力是非常巨大的。所以我们要做自由贸易的宣传者,也非常感谢中国成为了全球贸易的支持者。过去这些年,中国大力推动外贸,促进了外贸行业的大幅度增长,也包括外国资本在中国的投资。

我计算了各国从2007年到2016年的进出口额,可以看到,中国已经成为了世界第一,美国排在第二位。但美国的人口和幅员远远大于德国,出口额却仅仅相当于德国的一半都不到。可以这样说,在过去这些年的全球化里边,全球化的赢者实际上是中国和德国,所以这里我们应该恭喜中德两国。

最有竞争力的一批企业是做出口的企业,因为他们能把自己最好的产品向全世界输出,为自己赢得持续发展力。无论是德国还是中国,都需要这样强大的企业。但这都是些什么企业呢?可能很多人认为做出口的都是国际知名企业,比如宝马、西门子、巴斯夫等。事实上,绝大多数国家确实是大企业在出口,但是有两个例外,就是中国和德国。这样我们就得看一看,这两个国家的不同之处在哪里。

我的数据可能稍旧了一点,但大体上,中国68%的企业都是2000人以下的企业,在德国则超过90%。也就是说,中小企业其实才是中国和德国出口的中坚,尤其是德国。德国需要大企业,但是也需要中小企业作为脊梁。

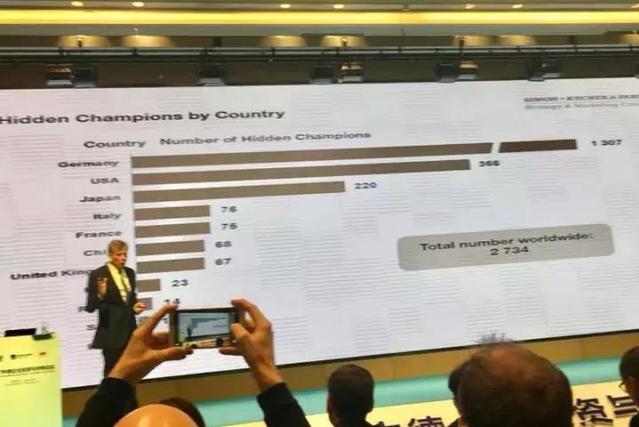

在这里,“隐形冠军”就起到非常重要的作用。什么样的企业才叫“隐形冠军”?“隐形冠军”要在所属的领域里成为世界前三,而且年销额要达到30亿。全球有2700多家这样的企业,在德国就有1300多家,中国则有68家这样的“隐形冠军”。

这些“隐形冠军”实际上是德国经济的“刺刀”,也是脊梁。德国的确有好的大企业,但德国真正的强项是中小企业,是“隐形冠军”,是它们在保持着德国的产能和生产基础。生产得越多,越可以多出口、少进口,从而使一个国家维持更多的就业机会。德国在过去10年里创造了多少新的就业岗位呢?大概有500万个,其中100万在海外,400万在德国国内,且这400万都是非常有质量的岗位。

“隐形冠军”为什么能这么成功,这些企业到底好在什么地方,可以向他们学习什么东西?

第一,“隐形冠军”都拥有很称职的、对企业有使命感的领导层。领导的方式并不复杂,不像很多大企业有各种手册、规则和证书。在这里,女性领导的比例要远高于其他企业,而且领导层一般都会任职超过20年,这就能够保持企业的可持续性和长期性。

第二,“隐形冠军”都非常专注,力求成为细分市场里的领衔者。“我们只做一件事,但是我们一定要把这件事情做成世界最好。”比如有一家企业只为药业做包装。还有一个企业专门生产可伸缩的狗链。但不要小看一条狗链,如果能在全球范围内出售,它的产量绝不会低。有几家这样的企业在20年前大概只有500万的销售额,今天都达到了60亿。

第三,具有全球视角。既然目标就是要成为这个世界上最强大的供应商,那么任何时候都要多考虑一步,超出市场眼下的需求,比如在海外设立公司。一家德国专门做高压清洁器具的企业,已经在全球107个国家和地区都有自己的子公司,52岁的CEO还表示,希望有生之年,所有联合国的国家里都有他的办事处,从而获得市场的准入,获得和客户的密切关联。

在中国,中小企业可能缺乏国际经验,这里有语言、也有实践的问题。对于政府的帮扶工作而言,有两点非常重要:一是多助力交流,让企业的思维先国际化;二是创新,标准模式不可能成为世界冠军,必须要创新才行。创新就是技术的可能性和客户的要求很好地结合在一起,在德国“隐形冠军”里,基本上平均每1000人拥有30个专利,而在大企业则只有6个,这就可以说明“隐形冠军”企业多么强大。

中国的创新也已经有了非常大的进步,但企业的国际化水准还比较低,研发上的投资也不够。不能因为别人会模仿就不创新,而是要落实知识产权保护。除了技术问题以外,中国企业如何继续保持传统的竞争优势,即低成本、低价格,从而变成高品质的全球品牌,这是最大的挑战。中国已经有一些好企业例如华为、联想,但对于中小企业而言,还需要付出巨大的努力。因为只有把自己的市场建立起来以后,才能够在市场里成为领先,成为高质高价的生产商。

另外,职业教育和大学教育一样重要,“隐形冠军”比普通企业在人员培养方面土壤更肥沃。如果你有好的员工,就要留住他,也就是保持低流动率。德国的员工流动率只有百分之7点几。这里包括对一线工人的培养,也包括高层,包括在技能上的培养,也包括文化。

中德合作可以开辟市场。很多人都在问我,有多少德国“隐形冠军”到了中国?基本上90%都已经到了。中国在国外的并购,做得比较好的是三一,现在也有另外一家企业在德国建企业和建厂,真正在当地进行生产。中国企业正在慢慢发生变化,2014到2016年期间,已经有130多起并购,今年有28起并购都是百分之百持股。

我的印象是什么呢?中国企业并购以后,行为方式其实非常聪明,要比美国人聪明。从两个方面来讲,美国人如果买一家企业,会把自己本国的管理体制统统复制到新企业,这样就把被并购企业的原有文化彻底打破了。但中国的收购方还是让德方团队继续经营被并购的企业,我觉得这是特别聪慧的一个策略。既把这个领域的高端产品和低端产品很好地结合起来,也可以使德国企业非常好地获得中国市场的准入。

在德国社会,大家有一些恐惧感,比如说害怕中国过于强大,但在产业界里,大家还是比较客观的。中德之间需要融合,我们在融合方面还处在一个比较初期的阶段,还有一定的不平衡,这也是情有可原,毕竟大家还是处于不同的发展阶段。

如果让我总结,中德相互之间是全球化的赢家,这两个国家虽然在政治上、文化上有着一定的差异,但是在出口方面,大家的做法和观念其实是非常相近的。我相信21世纪“隐形冠军”是领衔者,“隐形冠军”的策略是要做专注、做全球化、做创新。在这方面我想中国的中小企业可以向德国的“隐形冠军”学到很多东西。并购是一个好事情,并购可以给双方带来益处。

原题目:德国“隐形冠军”之父在中国讲了这些!能不能开窍致富就看这一篇了

资料来源:欧洲时报德国版,转引自微信公众号道德经,2017年11月6日

http://mp.weixin.qq.com/s/u2f89zvQ9NS-DufmXrT_pQ?scene=25#wechat_redirect