中德创新合作正在进入新的历史时期。近年来,两国创新合作在探索长效合作机制、实现双向技术流动、跨国并购、创新合作集聚区建设、对话机制完善等方面呈现出鲜明特点,但同时也存在着管理体制对接不畅、合作方向定位不清、知识产权保护不力、职业教育体系不完善等问题。针对上述特点和问题,报告从合作定位、科研管理体制、知识产权保护、职业教育等方面提出了进一步推进中德创新合作的思考建议。

中德创新合作源远流长,成果卓著。早在100多年以前,我国就从德国进口机械、电话等产品。作为工业文明后起之秀,德国亦是最早吸引中国学子留学海外的国家之一。当前,中国科学院、中国社会科学院与德国马普学会、亥姆霍兹联合会、弗劳恩霍夫协会等研究机构仍然保持着密切的合作关系。由中国国家自然科学基金委员会与德国科学基金会共同组建的中德科学中心更是被认为是国际科学合作的一项创举。

近年来,中德两国之间的创新合作不断深化。2014年,在国务院总理李克强访德期间,中德双方发表《中德合作行动纲要:共塑创新》;2015年,德国教研部正式发布首部国别创新战略《中国战略2015-2020》;2016年,我国科技部发布《科技创新共塑未来·德国战略》。这些文件的发布标志着中德创新合作正在进入新的历史时期。与此同时,“一带一路”、“中国制造2025”等国家战略的实施推进,更是为全面拓展中德创新合作关系创造了重要的历史机遇。

在这样的背景下,系统梳理中德两国创新合作的主要特点,认真分析两国合作中存在的问题,对于推进中德创新合作,促进两国在科技创新领域的优势资源互补与战略协同发展,具有重要的现实意义。

一、中德两国创新合作的主要特点

新中国成立后,德国是最早与我国签订科技合作协定(1978年)的西方发达国家之一。长期以来,中德两国在科学研究、工业技术、产业发展等方面开展了多种多样的创新合作,形成了一些富有成效的合作机制。

(1)科研合作日益紧密,合作方式不断丰富

有文献计量分析表明[1],“十一五”期间,中德两国合作发表的论文数量为9324篇;“十二五”期间,中德合著论文发文量达到了19185篇,较“十一五”期间翻了一番。这直接从实证角度反映出两国间的科研合作日趋紧密。不仅如此,中国与德国合作发表的高被引论文比例远超全球平均水平,合作影响力显著。

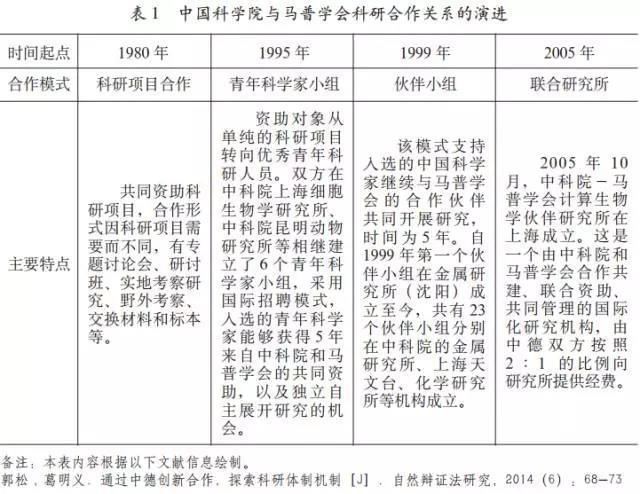

与此同时,中德两国科研机构间的合作方式也发生了变化。从最初多采用联合申请基金项目等较为松散的合作方式,到近年来,类似于青年科学家小组、联合研究所等旨在建立长效合作关系的合作方式日益涌现。以中国科学院与马普学会为例(见表1),两者之间的科研合作从20世纪80年代起延续至今,经历了4个发展阶段,见证了双方科研合作持续深入的发展历程,在促进我国优秀科研人员培养的同时,也带动了我国科研体制机制的创新。

(2)技术合作规模可观,技术流向从单向引进转变为双向流动

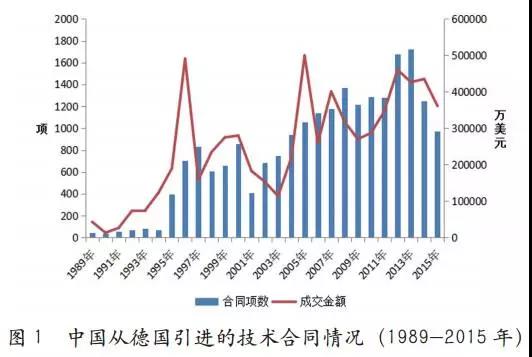

长期以来,德国是中国在欧洲最大的贸易伙伴,欧洲对中国的技术转让一般都来自德国[2]。中国科技统计年鉴的数据显示,20世纪90年代中期以来,中国从德国引进的技术合同无论是合同项数还是合同金额均出现了大幅增长(如图1所示)。尤其是2006年之后,中国每年从德国引进的技术合同项数均在1000项以上,合同总金额基本都在3亿美元以上。这种活跃程度和规模都相当可观,占我国每年技术引进合同总量的10%以上。

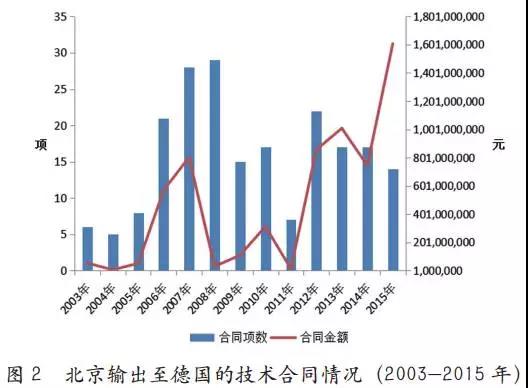

近些年来,中德技术合作流向出现了一些新变化。中国不再是单向性地从德国引进技术,也开始向德国输出技术,双向交流型的技术合作开始出现。以北京市的技术输出情况为例,统计数据显示,自2003年起,北京市开始常态性地向德国输出技术。尽管无论从合同项数还是成交额来看,北京输出至德国的技术合同量都远远不及从德国引进的技术合同量,但这种变化反映了中德两国技术交流的新动向。同时,从2011年起,北京输出至德国的技术合同成交额开始出现大幅增长趋势(如图2所示);而且,这些合同主要来自于电子信息、先进制造、生物医药等高新技术领域,一定程度上反映出我国上述领域的技术水平发展迅速。

(3)日趋注重研发合作,中国企业反向收购渐成趋势

自20世纪80年代以来,德国企业在中国的投资步伐始终没有停止。截至2014年底,有8000余家德国企业在华投资,实际使用外资额达239亿美元。越来越多的德国企业在华建立研发中心,奔驰、西门子、巴斯夫、宝马等德国著名企业均在华建立了规模庞大的研发机构,拜尔化学在上海的研发基地甚至比在德国总部的还要大。

与此同时,中国企业在德投资大幅增长,研发合作是中国在德投资重点。德国联邦外贸与投资署的数据显示[3],中国已经超越美国成为在德直接投资数量第一的国家,且投资领域主要是机械制造、信息通讯和电子等高技术领域。截至2014年10月,中国在德累计投资40亿美元,2000多家中国企业落户德国,国家电网、中车、华为、中兴、三一重工等一大批中国企业在德建立研发中心,一批中国企业集聚海德堡建立中德科技创新园。

不仅如此,中国企业反向收购日益成为中国对德投资的新趋势,也是中国企业借此提升技术实力和品牌影响力的新方式。目前,德国机械巨头普茨迈斯特、机械制造商施维营、汽车零部件制造商凯毅德、太阳能企业森韦斯等已纷纷落入中国投资者囊中。2017年,美的集团更是以30亿欧元收购了全球工业机器人四大家族之一的德国机器人制造商库卡,这一举措将对美的公司乃至我国的智能制造产生重要影响。

(4)地方层面的合作不断增强,对德创新合作集聚区兴起

目前,我国已经有15个省(直辖市)与德国州(市)之间结成友好关系。近年来,中国多个省市地方更是积极探索深化对德合作,集聚双方产业和创新资源,形成了十几个各具特色的对德创新合作集聚区(见表2)。

这些集聚区中,有些是自然形成的,如江苏太仓中德企业合作基地,兴起于1993年,受环境、制度和人文的吸引,截至2016年,已有230余家德资企业在此落户,投资总额20多亿美元,年产值300多亿美元。如今,太仓被称为“中国德企之乡”,是目前中国德资企业发展最好、密度最高的地区之一。

然而,更多的对德创新合作集聚区是在政府引导支持下建立起来的;其中包括来自两国政府高层的直接推动,例如青岛中德生态园和中德沈阳装备制造产业园的建立。浙江、广东等地对德创新合作集聚区的建立则都受到了当地政府的大力支持。

在产业发展方面,这些集聚区大多定位于机械、汽车和装备制造业(如表2所示)。然而,也有例外者,如佛山中德工业服务区,从建立最初就定位于中德工业服务平台,借助德国工业服务优势为园区中小企业转型发展提供助力。合理、明晰的发展定位,为佛山中德工业服务区的成功发展奠定了良好基础。具体来看,佛山的经济结构主要以生产制造业为主,全市GDP在国内地级市中排名前列。但是,佛山的生产制造业主要以中小企业为主,近些年来的转型升级需求强烈。所以,佛山政府从一开始就将对德合作定位于打造工业服务平台,以引入德国的工业服务作为手段,支撑、刺激佛山制造业的转型升级。这样,佛山中德工业服务区在发展上更为注重其作为一个功能区的基本理念,政府对其考核时所看重的也并非经济指标,而是其能否帮助企业与德国建立联系,将佛山制造业的量与德国的质相结合,这在促进对德合作方面走出了一条新路,在发展思路上很受其德国合作伙伴的欣赏。

(5)多个创新合作平台建成运行,合作对话机制更加完善

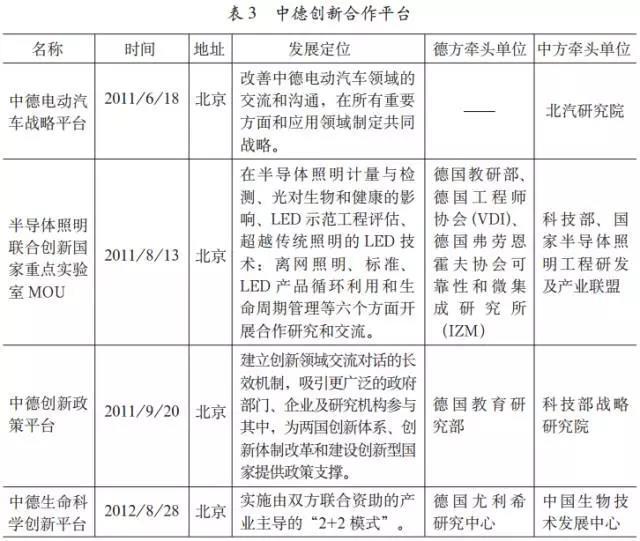

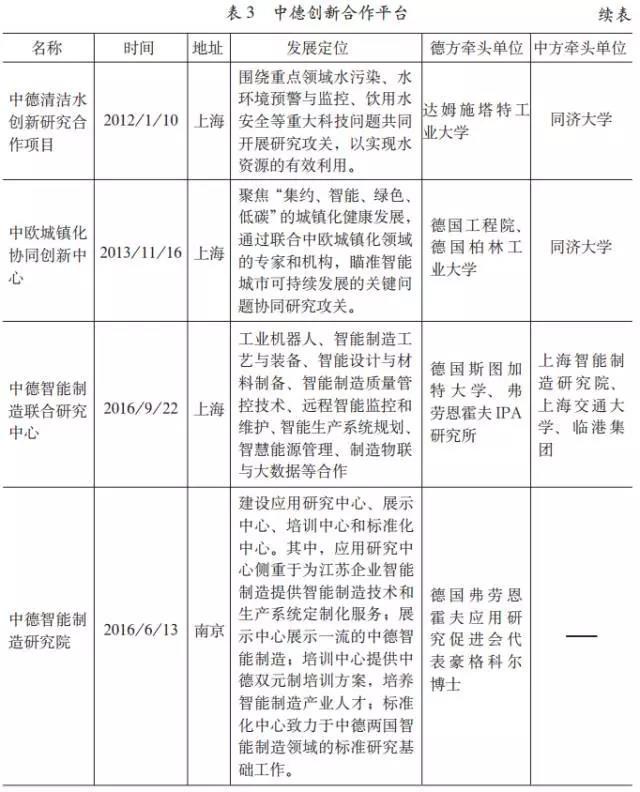

从创新合作平台来看,近年来,中德两国在创新政策、水资源、电动汽车、生命科学等重点领域,联合高校、院所和企业等多方力量组织了多个合作平台和信息交流平台(见表3)。目前,这些平台的运行效果良好,而且由于其专业化特点,也更有利于中德合作质量的提高。

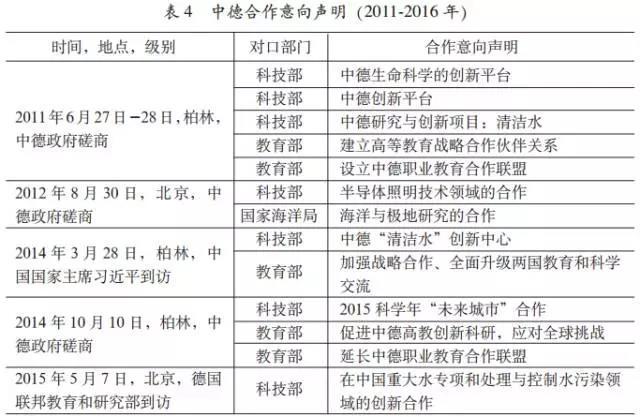

从对话交流渠道来看,首先,中德两国之间享有总理级的政府间磋商机制,政府高层可以通过这条渠道面对面地就两国关系的重要议题交换意见,从而使信息传递更加畅通。2011年以来,德国联邦教研部与中国的对口部门共签署13项合作意向声明,其中10项是在政府磋商框架下签署的(见表4)。

其次,中德两国还有“中德经济技术合作论坛”、“中德对话论坛”等定期会晤机制。此外,“中德创新大会”更是两国在创新合作领域的重要双边对话机制。该会议为两国产业界、学术界建构了一个充分交流、畅所欲言的平台,以期为两国创新合作建言献策,提供理论和决策支撑。最新一次的中德创新大会已于2016年4月13日在德国首都柏林举行,包括了国家创新体系、城市化领域创新和研发合作重点领域三个分会议,沟通了各领域的最新进展,并展望了未来发展前景。

二、中德两国创新合作存在的问题

尽管中德创新合作取得了良好成效,但不容忽视的是,中德创新合作中仍然存在一些问题,关系到两国创新合作能否在效率和效果方面取得进一步的实质性突破。

(1)存在管理体制对接不畅的问题

如前所述,随着中德科研合作日趋紧密,两国开始探索以共建联合实验室的方式加强合作。然而,在共建联合实验室的过程中,由于两国科技管理体制对接不畅而导致的合作失败情况时有发生。具体来看,当双方达成共建联合实验室意向后,德方的通常做法是拨出专款经费用于实验室建设,并通过招标方式组建专门的人员团队。这一做法能够保障联合实验室建设获得稳定支持,然而在我国现有科技管理体制下,却很难行得通。通常情况下,我国所采取的做法是以现有的科技计划(或基金)项目经费支持联合实验室团队。这种做法尽管在经费管理上更加简便易行,但却往往导致人员费不足、经费支持不稳定等问题,影响了工作的开展。不仅如此,由于管理体制差异而导致的交流不畅、项目进展缓慢等问题,在中德科研合作项目中也普遍存在,很大程度上影响了双方合作成效。

(2)存在合作方向定位不清的问题

近些年来,随着中德合作的全面升温,国内涌现出了十余家对德创新合作集聚区。尽管大多数集聚区建设成效显著,如太仓、昆山、佛山等;但也存在一些集聚区,由于一味跟风建设、缺乏清晰明确的合作定位,导致其后期发展陷入困境。例如,个别地方政府在没有认真考察地方产业发展基础和需求的情况下,盲目上马对德创新合作集聚区建设项目,只为了借此“招牌”来吸引德企入驻,为地方经济发展引进外资。然而,对于以严谨务实著称世界的德企而言,这种讨巧的态度并不受欢迎,他们更为看重的是上下游产业配套环境、商业环境、人文环境等。由此造成的结果是,该对德创新合作集聚区的建设进展十分缓慢,招商引资困难重重。

(3)存在知识产权保护不力的问题

在国际创新合作中,知识产权问题处理不好,往往会对双方合作造成严重的不良影响。国近些年来的经济发展和科技进步,是吸引德方开展创新合作的重要方面;然而,知识产权问题,却常常成为影响双方合作深入发展的制约因素。尤其是一些剽窃研究成果、盗取实验数据等严重失信行为的发生,损坏了我国科研群体的整体形象,使得德方在与我国开展创新合作的过程中心存疑虑,缺乏信心。

(4)存在职业教育体系不完善的问题

德国拥有世界一流的职业教育体系。近些年来,德国企业大量进驻我国发展,带来了先进的职业教育理念,这对于促进我国技术型人才培养非常有利。但由于我国教育管理体系内部存在的衔接问题,例如教育主管部门更加偏重建设研究型大学,而涉及技术型人才培养的人社部和工信部受职责所限无法有效发挥促进作用,使得我国在更好地学习引进德国职业教育体系方面还存在一定的制约因素。例如,在我国德企密度最高的太仓,迫于发展需要,部分企业引进德国经验,建立起自己的“双元制”培训中心,以加强技术型人才培养。然而,由于企业力量有限,其人才培养规模无法满足实际需求;同时,企业在此过程中面临着人才流失的风险,所以在发展投入上也会有所保留,造成技术型人才缺乏的局面无法从根本上得到改变。

三、进一步推进中德创新合作的思考建议

随着“一带一路”、“中国制造2025”等国家倡议的推进实施,德国是我国未来国际合作中必不可少的重要伙伴。未来要进一步推进中德创新合作,相关政府部门可以重点在以下工作方面进行尝试突破。

第一,探索建立更加符合中德科研合作特点的管理体制。由于涉及不同国家科研管理体制之间的对接问题,这使得国际科研合作活动的管理不同于一般性科研活动的管理。我们看到,德国常常以设立专项经费、项目专员等方式来推进国际科研合作,这有力保障了其国际科研合作项目的顺利运行。我国相关政府部门应学习借鉴德国的这一做法,建立更加高效的管理体制,为推进中德科研合作提供稳定支撑。

第二,思考确立更加符合地方特点的对德创新合作定位。如特点分析部分所展现的,中德创新合作有着诸多不同的合作领域和合作模式。我国每个地方的资源禀赋和发展水平千差万别,各地方政府在推进对德创新合作方面应当认真结合自身特点确定合作方向和发展重点。例如,北京作为我国的科技创新中心,其在推进对德创新合作方面的发展定位和工作重点应显著区别于以生产制造业作为经济主导的广东佛山,而需要在中德科技合作方面发挥更强的引领示范作用。同样,每个地方政府都需要摒弃跟风建设、盲目扩张的发展思路,以更加务实的态度、更加富有成效地推进对德创新合作。

第三,加强推进知识产权保护和科研诚信体系建设。在推进对德创新合作的过程中,我国政府需要与德方加强知识产权和技术标准等领域的对话,坦诚交流双方关切,推动双方政策协同,促进双方知识产权创造和运用。同时,加强科研诚信体系建设,对于我国个别科研人员在国际科技合作中的严重失信行为给予严厉惩处打击,以挽回对我国科研群体的不良影响,保障创新合作环境的健康有序。

第四,完善职业教育体系,推动技术型人才培育。我国政府需要认真分析我国职业教育的薄弱环节,理顺不同政府部门之间的关系,研究如何消减、破除相关方面的政策制约,以更好地学习借鉴德国“双元制”职业教育体系,促进我国技术型人才培养,也为我国实现“中国制造2025”战略提供更好的人才储备。

1.数据来源:国家科技评估中心,科睿唯安.中国国际科研合作现状报告:基于文献计量分析的视角[R].2017.6

2.戴晓杭.“一带一路”倡议下中德合作前景分析[J].江苏科技信息,2016(8):3-5

3. 张建平.一带一路与中德产业合作新亮点[J].当代世界, 2016(1):48-51

本报告是北京市科委委托项目“我市对德科技合作路径研究(课题编号:Z161100003116072)”的部分研究成果。课题负责人:伊彤;课题组主要成员:李宪振、常静、陈汝凤、孙文静、袁燕军等;报告执笔人:常静。

作者简介:

伊彤,北京科学学研究中心副主任,研究员。

李宪振,北京科学学研究中心科技与经济部副部长、 副研究员。

常静,北京科学学研究中心,助理研究员。

陈汝凤,北京科学学研究中心,助理研究员。

孙文静,北京科学学研究中心,助理研究员。

袁燕军,北京科学学研究中心,助理研究员。

编辑 / 张洪瑞

美编 / 九夏

资料来源:微信公众号“科学学”,2017年11月17日

http://mp.weixin.qq.com/s/9cpWkI7hmoeDf3jc-imgKw