编者按

德国汉学家、波恩大学教授陶德文(Rolf Trauzettel)于2019年8月去世。没有陶德文,就没有德国汉学的“波恩学派”。本文以作者留学波恩的亲身经历,深切回忆了与陶德文的学术交往,并阐述了其一生的坎坷经历以及学术理念与追求——汉学并没有让陶德文成为生活的旁观者,而是给了他一种“沉静”,使他更加深刻地认识了生命的意义。

生时事物看得破——回忆德国汉学家陶德文

二〇一九年八月十二日,顾彬(Wolfgang Kubin)教授写来一封邮件,告知陶德文(Rolf Trauzettel)教授在前一天晚餐时去世的消息。他说会在波恩举办一个小的纪念活动,正式的告别仪式将在莱比锡举行。

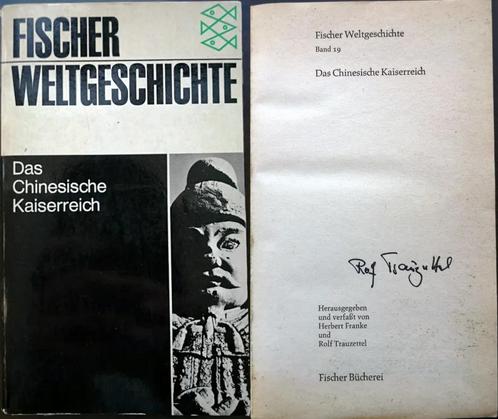

其实在认识陶德文之前,我早就知道这个名字了。二十世纪八十年代中叶我在北外读书的时候,对德国汉学产生了兴趣。那时我从我的德国老师那里得到过一本“费舍尔世界史丛书”中的第十九本《中华帝国》(Daschinesische Kaiserreich,1968),知道书的作者除了大名鼎鼎的傅海波(Herbert Franke)之外,还有一位名不见经传的Rolf Trauzettel。

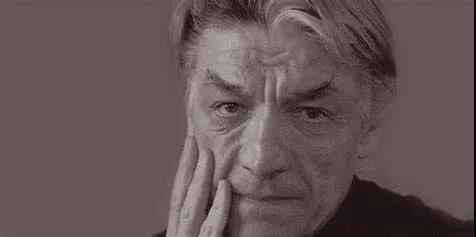

2005年11月台北辅仁大学为陶德文召开研讨会,论文集中收录的“标准照“

一九九九年我到波恩的时候,陶德文已经荣休四年了。不过汉学系图书馆里一直保留着他的一间办公室,办公室的四壁全是书,透过对开的两扇窗子一眼可见楼下的青青草地和旁边流淌着的莱茵河。我们在系里常常见面,他看起来非常严肃,我跟他每次碰面只是点点头,打个招呼而已,并没有深交。在波恩的日子,我基本上过着宿舍和汉学系两点一线的单调生活。系里除了一些讲座之外,通常也不组织什么活动,唯一值得一提的是每年十二月圣诞节前汉学系教职员工的聚餐。一九九九年十二月下旬的一天,顾彬教授邀请汉学系的同事一起在中餐馆吃饭,我也在被邀之列。那天晚上,顾彬拿了一瓶他珍藏多年的五粮液,向我正式介绍了他的“精神导师”陶德文:“他是欧洲最好的汉学家,根本不是之一。”(他当时好像说的是德语)就这样,我跟陶德文算是正式认识了。他坐在我的旁边,我们谈话的内容我已经完全想不起来了,但那天晚上他给我的印象是话不多,但显得坚定、克制,而我跟顾彬却将那瓶五粮液喝了个底儿掉。陶德文和我都住在巴德·哥德斯堡(Bad Godesberg),那是波恩南边一个古老的住宅区,除了选帝侯那著名的洛可可风格的宫殿之外,还有许多保存完好的十八世纪以来的建筑。之后我们在地铁里又聊了一路,尽管车厢的地板就像甲板一样在我脚下摇晃。

我第一次去拜访陶德文的时候,带着一本《中华帝国》的小书。在书房里陶德文微笑着接过这本书,坐在写字台旁,娴熟地在扉页上签上了他的德文名字。在谈到傅海波的时候,他总是说“mein Lehrer”(我的老师)。“这本书的出版要感谢我的老师,本来法兰克福的费舍尔出版社是要委托老师来写一本中国历史的专著,当时我刚刚完成自己的博士论文,在汉学界只是一个初出茅庐的愣头小子而已。有一天老师问我是否愿意跟他一起共同编写一本中国历史的著作。尽管我马上就同意了,但心里并没有任何把握。”陶德文告诉我,由于受纳粹德国的影响,一直到二十世纪六十年代,相比于法国和英美历史学界,西德的史学研究依然非常落后。费舍尔出版社希望用分析学派的方法编写一套三十六卷本的世界史读本,所找的编者大都是谙熟英美或法国史学方法的德国历史学家—他们所面对的问题更多是询问历史认识是什么,而不再是历史本身;更多是人们是如何认识历史运动的,而不再是历史自身。这套书总的学术指导是法国哲学家、语言学家和文艺批评家鲍拉克(Jean Bollack)。按照最初的设想,中国历史的部分由当时住在法国的汉学家、历史学家白乐日(tienne Balázs)来承担。白乐日在德国做的是有关唐代经济史的博士论文,之后受到很好的法国年鉴学派的历史学训练,自然是这部中国历史书的不二人选,只可惜他仅完成了一个大纲就去世了。最终这一任务落到了曾经在英国剑桥大学和美国华盛顿大学做过研究的傅海波头上。“老师和我完全没有什么项目的概念,我们只是不停地讨论,不停地撰写。我当时博士刚毕业,是慕尼黑大学东亚系的研究助理,有一份工资我已经很高兴了,根本没有想过要有额外的补助。两到三年的时间,我们就是这样度过的。一九六八年,这部书出版了,当我看到我的名字印在上面的时候,真是兴奋不已!你知道吗,第二年就出版了意大利语译本,一九七三年又出版了西班牙语的译本。你可能想象不到,仅德文版,这部书先后就印了十万册之多。这对当时的西德来讲,真成了‘畅销书’。”由于这本书缘起自白乐日,因此傅海波和陶德文在书的扉页上写下了“怀念白乐日(一九〇五至一九六三)”的献词。陶德文还告诉我有关这本书的一个细节:“书稿交上去后,当时出版社的美编让我提供给他一些中国的素材,以便他来设计封面。我在一九六五年的时候曾经去过一次北京,便拿出当时拍摄的一些照片给他看,他一眼就看中了我拍摄的十三陵神路的持瓜盔甲将军的头像。尽管只截取了中间的一部分,但效果非常好。我的老师对这个封面也很满意。”

《中华帝国》1968年德文版书影(左),以及陶德文在扉页上的签名(右)

我们每次谈话,最主要的内容都是汉学,他很少谈到自己,也不善于讲自己的故事。“我没有过去!”有一次我们又聊到他在东德时期的生活,他悲伤地说。

陶德文前三十多年的人生可谓命途多舛。他一九三〇年七月一日出生于德国东部的莱比锡,这只是纳粹暴政前德国短暂的自由时代。一般来说,这里的人们常常为自己是萨克森人而感到自豪,因为他们觉得自己相比于其他地区的德国人更具有“德意志”性格。不过曾经参与谱写德国文化史的众多辉煌篇章的莱比锡,给陶德文前三十一年的人生带来的却只有苦涩的回忆。一九四三年,十三岁的陶德文在战争即将结束时应征入伍,而此时的德国军队已经是强弩之末了。战后他在苏占区的东德,一九四九年高中毕业考试之前,陶德文的父亲去世,没有受过什么教育的母亲,无比艰难地抚养着包括陶德文在内的四个孩子。一九五一年十月,陶德文得以在莱比锡大学注册,开始学习汉学、日本学和印度学。在一九五三年夏季学期他因拒绝参加军训差点被勒令退学。一九五六年他硕士毕业,之后完成最后一个学期的学术图书管理员的实习,并通过了国家图书馆员的考试。从一九五七年开始,陶德文在莱比锡大学图书馆专门负责南亚和东亚部门的工作。之后他得以继续在莱比锡大学注册学习,他的主专业是汉学,两门副专业是梵文和日语。在莱比锡的时候,陶德文在政治上从来不积极,经历了很多倾轧、扭曲和不平。一九五八年他的导师——著名汉学家叶乃度(Eduard Erkes)去世,也使得他本来想做的有关道家文献《文子》的研究落空了。一九六一年底,他在易北河登上了一艘开往卡萨布兰卡的船,之后逃往西德。

著名汉学家叶乃度(Eduard Erkes,来源:germananthropology.com)

“是我的老师让我之前那狂躁不安的情绪安静了下来。”一九六二年夏季学期,陶德文开始在慕尼黑大学师从傅海波教授做有关蔡京(一〇四六至一一二六)的博士论文。一九六八年他在慕尼黑大学担任东亚文化及语言系的研究助理期间,又完成了他的历史学教授资格论文:《一六八八年的出使之旅—中国人对外国国情的研究》。一九七二年,陶德文被聘为哥廷根大学的汉学教授。一九七五年起,他专任波恩大学汉学系的教授,一直到他一九九五年荣休。波恩大学汉学系重视历史、哲学和艺术乃至文化人类学的传统,可以说是从陶德文入主这里开始的。

除了二十世纪三十年代以来留下的部分中文图书外,一九七五年陶德文入主波恩大学汉学系以后,利用德国研究联合会(DFG)的资金为汉学系购买了多种宋代笔记、丛书,他在一九七六至一九八八年间作为联合会的多个委员会的委员以及评审专家,为波恩大学汉学系提供了诸多便利。我想这是当时我为什么要选择赞宁(九一九至一〇〇一)而没有选择鸠摩罗什(三四四至四一三)、玄奘(六〇二至六六四)作为我的研究对象的原因之一。

《图像与文字——汉字是以何种方式而成为象征符号的?》,载《国际汉学》 2005年02期(来源:cnki.net)

陶德文学习和工作的大部分时间都是在“冷战”时期,因此,他没有机会像他之前和之后的汉学家一样在中国生活、学习一段时间,但他不仅能够准确地理解文言文,也非常重视对古代汉语本身的研究。我在翻译他的《图像与文字—汉字是以何种方式而成为象征符号的?》一文的时候,他为我找出来很多当年他写这篇文章时的参考书,摆满了书房的写字台。其中也有他在莱比锡大学学习古代汉语的课本,不知道是他一直带着的还是后来在西德重新购买的。多年来他在波恩大学汉学系一直都在教授文言文。有一次他对我讲:“很遗憾的是,除了高本汉(Bernhard Karlgren)之外,中国学者在古代汉语方面所取得的成就,在当时的西德学术界鲜为人知,没有人知道杨树达、王力、吕叔湘、高名凯这些名字,但是我一直关注他们,并且将他们的研究运用到我的教学实践中去。”

尽管陶德文的中文口语不是很流畅,但这并没有过多地影响到他的汉学学术研究,也不影响他对文言文的理解,因为在他看来,古代汉语完全是一种视觉语言,而不像欧洲语言那样是口语。陶德文拥有丰富的古代汉语知识,并且恪守着老派的德国汉学研究脉络:遵循着文本分析、批判的传统,同时运用历史学和哲学的方法来进行中西比较研究。我想这是他得到德国乃至欧洲学界(不仅仅是汉学界)重视的最重要的原因。

高本汉(Bernhard Karlgren,来源:orden-pourlemerite.de)

陶德文认为,中国有着自身的本体论,而这些是与其语言—古代汉语—表达紧密联系在一起的。因此任何想将现代观念和西方观念运用到古代中国思想和文化中的努力,必定是要失败的,而这正是美国的汉学家狄百瑞(Williamde Bary)、墨子克(Thomas Metzger)等所极力想要达到的。陶德文认为,美国学者的做法是用一种民族自我中心主义将欧美的文化观强加于对中国文化的认识。一九八八年顾彬首次提出“波恩学派”(Bonner Schule)的说法,认为中国文化是一个独立的系统,使用来自欧美文化传统的概念来加以阐释和批判都要极其慎重,因为一切概念都有其赖以产生的历史语境,今天的阐释者尤其要注意缠绕在概念上的错综复杂的历史。顾彬指出:

……“波恩学派”提出重要的异议,他们反对那种在一切文化中寻找同样东西的普遍主义思想。像陶德文那样,他们坚定不移地证明中国有自己独特的思想。他们认为:如果因为中国的思想不同于欧洲的思想,就认为它不如欧洲的思想有价值,那么实际上是把欧洲的价值体系看作世界普遍通行的唯一价值标准。如果从只有一种理性主义、一种伦理学、一种人权等等出发的普遍主义概念来看中国,表面上是把中国放在与欧洲同等的层次上进行比较,实际上中国却为此付出了高昂的代价。……坦率地说如果我在中国只能找到欧洲已有的东西,我对中国不可能会感兴趣〔顾彬:《略谈波恩(汉学)学派》〕。

顾彬(Wolfgang Kubin,来源:confuciusmag.com)

按照陶德文和顾彬的想法,他们希望欧美的汉学研究者能从中国自身去了解中国,而不是按照西方的模式来理解中国的经典。陶德文之后,顾彬与梅勒同波鸿大学的罗哲海(Heiner Roetz,1950-)进行过多年的论战,双方都产生了许多新的思想。

一直以来,德国汉学有着自己的学术传统。而二十世纪下半叶的德国汉学如果没有陶德文的话,也就没有“波恩学派”,德国汉学就会缺少一个批判的维度。陶德文的逝世意味着一个时代的结束。

二〇〇四年春天我回国之前,曾经翻译过上文提到的陶德文的一篇有关图像与汉字的文章,这两天我在整理原始文献的时候,还发现他写给我的纸条,将许慎六书的汉字写给我。文章发表后,我希望能翻译一系列他的文章,编成一本专著。陶德文得知这一消息后,很快给我列出了一份他认为重要的文章清单,一共选了七篇不同时期的文章:基本上都是比较哲学化的内容,其时间跨度也从一九七七到二〇〇三年。我将所有这些文章都找到了,但之后因为事情太多,再加上翻译他的文章实在不容易,后来这一工作被搁置下来。其实陶德文一生所写的文章并不多,一共不过百余篇,其中还有大量的书评。但我每次在读他的论文时,都能从中看到他个人生命的影子,他总是将历史与个人、历史叙述与事件细节交织在一起,从中可以看到他对历史和人生的彻悟和关怀。由于有了莱比锡的经验,陶德文拒绝简单化的陈词滥调。依我看,与其说陶德文是汉学家,不如说他是哲学家或历史学家更确切。汉学并未让陶德文成为自己生命的旁观者,而是通过比较让自己更加深刻地认识到了生命的意义。

陶德文六十五岁时,波恩大学汉学系为他出版的纪念文集,外封面上是牧溪的《六柿图》

陶德文六十五岁的时候,波恩大学汉学系为他出版了一本纪念文集,取名为《塔楼建筑的拆毁:中国和西方精神之研究》,书的外封面上是宋末元初的画家牧溪著名的《六柿图》。顾彬在“前言”中写道:

陶德文从来不喜欢吹牛,他的文章都源自一种沉静(Stille),在沉静之中发表,并且在沉静之中产生着影响,就像是牧溪(一一八一至一二三九)所画的六个柿子,特别不显眼,但实际上却是整体存在的完美表达。

与陶德文相处多年的顾彬,其笔下流露出来的一定是一个真实的陶德文。我想,顾彬所谓的Stille,既是“沉静”之静,也是荀子所谓“虚壹而静”之静(《荀子·解蔽》)。荀子认为,只有保持头脑的清醒,不让烦嚣扰乱心智,才能保持一颗清明的心。这也让我想到明代洪应明的一句话:“忙处不乱性,须闲处心神养得清;死时不动心,须生时事物看得破。”(《菜根谭》)我想,有了“六柿图”的铺垫,陶德文生前心神自然养得清,事物自然看得破。

资料来源:读书杂志,作者 李雪涛,2020年3月9日

原标题:《读书》新刊 | 李雪涛:生时事物看得破——回忆德国汉学家陶德文

https://mp.weixin.qq.com/s/In3jf33i6tSemAB0KV2FRQ?scene=25#wechat_redirect