有些词,我们用得太普遍、太漫不精心,以至于被人诘问、必须思考之时,才发现我们对它的意义并不真的了解,比如现代、现代性。

记得2012年年末,我陪同一组职校教师在德国柏林培训。学习过程中的隔膜、误解、期望落差简直是日常便饭,在此略去不提。学习之余,自然也会去逛逛柏林城,而教堂自然会随时随地出现。那天,我们看到了一个不那么常见的耶稣雕塑:是19世纪初期现代艺术风格的作品之一。同行的老师听到这个介绍,大吃一惊:那么早就有现代艺术作品了?

是的。古老了很久的中国太晚才开始现代化进程,猛然间发现原来德国的现代化进程竟然早至十九世纪初。

此前有学者撰文,对中国传统学徒制的特点和当代学徒制实行中的契约精神缺失分析到位。但开篇将现代学徒制和学徒制的现代化作为并列的两个问题提出,值得商榷。它们不是并列的关系,而是结果和过程。

学徒制,作为古老中国的传统,乡民们熟悉得很。它是农业文明以来人类主要文明中最为常见的职业社会化方式,并不仅限于中国。

所谓现代学徒制,就是对传统学徒制的现代化改造结果。只是各国在不同时期,对其进行的现代化改造程度不一样。1969年底以职业教育法颁布为标志正式确立的德国双元制,是此后西方现代学徒制的先锋和榜样。

© pixabay/geralt

鉴于德国将双元制作为经济腾飞的秘密武器进行全球输出,国际社会尤其是中国围绕双元制展开了广泛深入的讨论,主要从两个层面展开:

为什么偏偏是德国暨德语区实现了传统学徒制的现代化?- 社会、经济、政治机制

双元制的工学交替方案在学校教育和企业培训的实践如何设计、何以落实?- 课程、师资、教学、学生

德国企业为什么愿意出钱培养学徒工? 培养好的学徒工跳槽了怎么办? 学徒工会不会被作为廉价劳动力被剥削?…… 最初的讨论,都围绕着这些典型的顾虑展开。研究结果主要指向当前已发展成熟的现状暨结果:企业会得到一些税收减免,很多学徒工最后会留在培训企业,等等。德国企业俨然都极富社会责任感。可是,事实上,德国职教年度报告或相关研究可是常常点名批评企业在提供学徒培训岗位上的懈怠和功利。每逢经济稍有不景气,公众舆论都需要大造声势,鼓动企业提供学徒岗位。

而从传统行会工业化时期转型之历史路径的剖析,才从宏观的社会学层面揭示了双元制形成的制度和动力机制(王星,2015),其中涉及三大势力,两对矛盾,一个传统,一种社会治理思路。

三大势力:以手工业同业工会(Zunft)形式组织起来的传统经济势力,19世纪普鲁士工业化浪潮中新兴的资产阶级,后期以工会组织起来的广大无产阶级劳工。

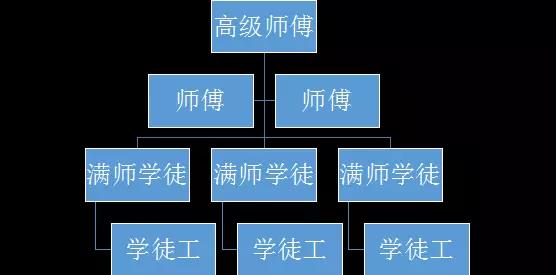

这就有必要特别了解一下德国行会,它主要分为商业和手工业两个领域,传统悠久。手工业行会13世纪末就以形成了较为制度化的学徒制体系。14-15世纪,德国主要城市中行会学徒制度已经较为发达(关晶,2010)。一个典型的手工业同业公会可能会包括:一个高级师傅,下面两个师傅,带着几个满师学徒,然后是几个学徒工。行会拥有制度化学徒制(Meisterlehre)、享有强制会籍特权,是封建时期对抗王权、争取市场自由的主力,是城市自由的守护者。连不来梅的动物音乐家们都知道要到城市去,城市的空气使人自由!

两对矛盾:传统手工业与工业资本家的矛盾,主要涉及市场准入的自由机制和技术工人的技能鉴定;劳资矛盾。

一个传统:国家干预。以普鲁士为代表的国家威权在不同时期干预学徒制的管理。

一种社会治理思路:社会伙伴共决。各种势力一方面因为力量对比均衡,一方面也因为理性文化、时局等影响,最终能握手言和,就相关议题进行共同决策。

德国作为欧洲后起的工业化国家,一方面,新兴资产阶级相对较弱,另一方面,危机赶超心态强烈,民族主义盛行。因此早期的资本与传统行会的博弈中,国家法令基本都重在给市场松绑,为工业化和资本发展腾挪空间:1810年营业自由,1869年《北德意志工商条例》,取消行业准入,取消强制入籍。因自由竞争导致用工结构变化,虐徒、过度培训、学徒流失到工厂、生产工人技能下滑等消极后果纷纷出现,后期法律开始纠偏:连续修订1869年条例,并最终在1887年发布《手工业保护法》,确立了手工业行会老大哥的江湖地位,让学徒制重回行会的集体管制,使得学徒制的技能标准得到监管;而1918年劳资集体协议的签订,从制度层面有效阻止了企业间挖人的可能(王星,2015)。

至此,德国双元制基本框架已经成型,此后,更经过第三帝国时期的发展及战后教育民主运动,随着1969年职教法的颁布正式确立。

© www.young-germany.de

如今的双元制,行会学徒制中的传统特点得到保留和发展。

企业作为学习地点

学徒在职业实践现场中的在岗学习得到保留,使得职业工作现场的体验式、浸润式学习成为可能;

行会行使监管权力

手工业行会对学徒制的监管(主要是技能的考核与认证权力)得以保留,20世纪30年代工业部门与手工业部门达成和解,委托联合性行会行使这一权利(王星,2015)。因此,德国双元制是考教分离,相关行会(即HWK和IHK)负责培训期间的所有资格考试。

经济关系

学徒仍然作为培训企业的学徒工由企业进行招募,签订合同,如同当年徒弟拜到师傅门下,企业(师傅)有管理、调教之职责;学徒获得报酬,其工资待遇受劳资集体协议管辖。

其现代性主要体现在课程的标准化和管理的制度化(王星,2015):

手工业行会监管的压力促成了工业部门在专业技术工人培训中标准内容的开发。1970年代以来,更有联邦教研所(BIBB)这样的常设机构进行培训条例的开发与更新。

通过一系列法律法规和机构对双元制进行实施、管理和研究。包括宏观的框架,如职业教育法,劳资集体协议,青少年保护法等等。以及中观的培训条例(Ausbildungsordnung),职校课程框(Rhamenlehrplan)等等。

而其作为教育措施的功能目标一方面既有对传统的发扬,另一方面也随着时代有着深刻的内容变化。

职业教育在德国传统学徒制中一直承载着教化功能。路德将职业阐释为“神的感召”,赋予其令人虔诚之教化价值。歌德曾以商人之子威廉·麦斯特为主角写了两部著名的教育成长小说,借用学徒和(满师后积累经验的)漫游两个概念比喻主人公的学习和发展阶段。足见18世纪的德国,学徒制之普遍和深入人心,也说明人们对学徒生涯寄托的深刻教化目的和价值。

虽然以洪堡为代表的人文主义教养思想流派并不认可专门教育作为人文教育目标的意义,但以凯欣斯坦纳(Kerschensteiner)为代表的教育理论学派却一直肯定职业教育作为现代公民教育的价值。

双元制因而一直意在培养合格公民,如今更高举“职业行动能力”大旗,指向专业、人格、社会及方法能力的全面发展。因此,学习地点和学习内容的拓展成为双元制的必然选择:除了在职业现场这一学习地点学习工作知识,还要学习行业通用的职业知识(比如跨企业培训中心),并在职业学校(Berufsschule)学习技术理论,以及读写、计算、宗教(伦理)。

其实,我们也不是没有过现代学徒制的雏形。中国厂办或行业办技校借鉴苏联模式(它也受到德国学徒制模式影响),曾经也是一种不错的校企合作的现代化形式,不过随着改革后企业全面退出培训领域,用工市场的自由竞争更使得企业失去投资技工培训的动力。

我们现在说建设现代学徒制,因而绝对不是不要自己的传统,也不可能全盘借鉴人家的制度,而是是要考虑中国现实情况、文化传承,分析、借鉴别国在改造自身传统时的思路。否则没有基础,谈何创新?

至于,德国双元制在实现了传统学徒制的现代化后,在教育教学实践层面如何设计、何以落实,尤其是在信息化的后现代时期,这一体制随着双元制籍以安身立命的职业性原则受到冲击,面临何种挑战,出现哪些新的趋势,还请各位且听下回分解。

作者简介

郑建萍,同济大学职业技术教育学院讲师,课程和教学研究室负责人,2006年于德国卡塞尔大学获得经济教育学博士。

回顾自己这半生求学和职业经历,觉得基本上就是:跨界,折腾。学德语七年,曾经立志做翻译,不成想做了老师,最后因缘际会读了经济教育学的博士,算是坐实了教学实践和研究的职业使命。话说,发现职业教育其实在世界各国都不那么招人待见时,已是百年身。而德国暨德语区,却有那么一点点不一样。作为研究职业教育的学术人,愿意跟大家来一起来探究这一点点不一样:职业和职业教育,在德国,到底意味着什么?何以如此?一直在探索,永远要成长。让我们继续拓宽视野,离开既定的圈子,折腾吧。

资料来源:本文参考了关晶和王星的研究成果,特此说明并致谢!