说来好笑,我一个中国人,骑行之路却始于德国:在达姆施塔特安顿下来不久就很幸运地得到了一辆二手自行车,从此开始学做骑车族。

怀念一下我的自行车 © xiaociyu

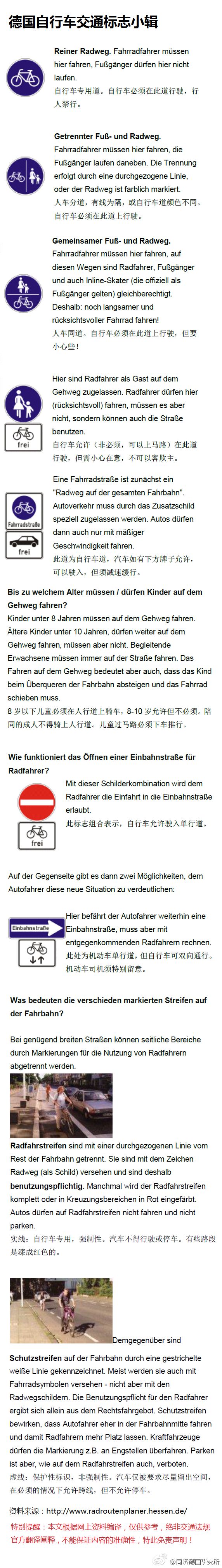

考虑到德国是个规章严谨的国家,因此正式出门前,先把与自行车有关的交通规则认真自学了一把。学习结果如下图:

当时正在负责单位微博,内容荒,所以就把这个无私地贡献出来了,这张呕心沥血的图,是我做的……

这里想特别吐槽一下Fahrrad frei这个神标志。这种标志在广场上或公园里,或是一些人行道上很常见。我在没有找到它的靠谱解释前,一直不确定这个frei,到底是“自由”的意思,还是“没有”的意思(参考fehlerfrei),问德国朋友们,他们也是一头雾水。其实这个牌子的意思,既不是“自行车自由通行”也不是“此处没有自行车”,而应当是“自行车慎行”。但因为大家都不明所以,人人都是“自由”地根据自己的理解去做了……所以德国的严谨有时候也真是神话。

德国人比较遵守交通规则,行人与自行车各行其道,基本不会相互干扰。行人如果不慎走入自行车道,被骑车人打铃提醒,会赶紧道歉退出。相应地,在人行道上骑车是不允许的,除了小朋友。小朋友的自行车总是插上一竿高高的小旗,又醒目,又拉风。我最怕的是行人与自行车的合并道路,特别是前面如果走着一个老奶奶,真不知道该怎么超过她:根据朋友们和我自己的日常经验,不打铃、到了跟前打铃、远远地开始打铃,都很有可能被骂没有礼貌。没有自行车道的路,要直接在机动车道上走,反倒觉得挺安全,城里的汽车一般都比较温良恭俭让,除了出租车。

柏林市中心的豪华双向自行车道!饶是见多识广的我也惊了!© xiaociyu

德国的自行车必备车灯。在我刚拿到二手车的时候,朋友特地帮我检查了前后车灯,说是按规定夜晚出行必须亮灯。其实我在德国的几年倒也并没有遇到为此受到交警处罚的事例,但德国人骑车速度普遍较快,加上有些自行车道是双向通行的,夜晚不开灯的确不安全。这个习惯我一直带回上海,尤其在川流不息的助动车中,前灯后灯亮起来是多么必要啊。

德国的公共交通非常发达,汽车保有率也很高,因此自行车对于德国人来说,算不上一种重要的交通工具,它的主要意义在于休闲健身。德国的自行车专用道非常发达,网络遍及全国,多条成熟的自行车骑游路线穿过风光旖旎的森林田野,串起各大城市、风景名胜、古老小镇和历史遗址。自行车出游在德国非常普及,在路上,既有全副骑行装备呼啸而过的运动健将,也有拖着婴儿拖车,扶老携幼悠哉游哉的欢乐家庭。平时可以进行数十公里的一日游,假期则不妨选一条路线走上数百公里。一些受欢迎的路线,沿途旅店往往数月前就已订空。

几条大路线的交汇处 © xiaociyu

自行车骑游的路线标志鲜明,前往的方向和到下一站的距离一目了然。这些工作基本上是各地的民间协会和志愿者在做。曾在本地书店买到一张所在城市及周边郊野的自行车休闲地图,详细标出近30条线路,配合张贴在各个路口的标志,很快轻松跑遍附近方圆几十公里。后来偶然遇到了这张图的制作者之一,一个大学生,说起制作这张图的经过和维护路标的辛苦,我不由得向他和他的团队表示深深的谢意。

自行车远足必备:周边徒步骑车地图,水和食物,防晒霜,修车工具包,打气筒 © xiaociyu

沿着内卡河去往海德堡 © xiaociyu

美因河畔葡萄园脚下的自行车道 © xiaociyu

就我个人的感觉,公共交通对自行车的宽容,为德国自行车休闲运动的发达提供了必要的支持。短途火车和城际轻轨,都辟有专门的自行车车厢,携带自行车只需加付少量费用甚至免费。这样就大大扩展了自行车的出游半径。我在周末就常常利用这一方便,或骑车三四十公里到周边的法兰克福、美因茨等城市,搭车返回,或搭车去海德堡等地,骑车返回。最长的一次,我和几个同伴搭火车到巴伐利亚州的维茨堡,再沿着美因河骑回家,四天行程两百多公里,自行车道穿过森林田野村镇葡萄园,风光无限。除了城际交通,市内公交车、地铁和有轨电车也都容忍携带自行车,前提是车上空间足够、不影响其他乘客。这样的方便,有时候真是及时雨:记得有一天骑在路上突然爆胎,要不是搭上了公交车,就得推车走五公里了。回到上海后,很深切的感觉就是骑车郊游不现实,因为上海如此庞大,走几十公里根本就出不了市区。但看看地铁公交的拥挤状况,对不能带自行车的规定也只能深深理解了。

热门骑行路线上的火车车厢。别看堆成这样,每到一站,骑友自发组织装卸,效率极高 © xiaociyu

自行车出行低碳绿色,有益健康,因此近年来也成为德国政府大力提倡和推广的一种交通工具。我在达姆施塔特居住的四五年里,明显感觉到这方面的变化:自行车道的条件进一步改善,城市里开辟了大量自行车停放点,一些市郊的轨交车站还出租封闭式单间车库。自行车防盗在德国同样是一件让人头痛的事,所谓德国自行车不用锁,那是神话。前几年读到过一则新闻,说法兰克福警方推出钢印服务,自行车可去警局敲钢印备案,以便失窃后找回,但这道手续本身就要收费数十欧元——当然与动辄千儿八百欧元的新车价相比,倒也不能算贵。这里要怀念一下我的那辆自行车了,我在德国四年靠它走了上千公里,离开德国的时候送给了续租我房子的朋友,过了一年他向我报告说,自行车放在院子里失踪了。现在上海堆满了共享单车,大概像我这样的普通自行车不会再有小偷光顾啦。哎。

在德国骑车还有一个情况下会非常想念中国。那就是修车。德国修车铺很贵,很少,节假日还关门。所以在德国不备好工具,练好技能,还真不敢骑车。我的动手能力也是这样培养起来的,从接链条到补轮胎都学会了。最糟糕的一次是在长途骑行的时候爆了胎,好不容易找到当地唯一一家修车铺,人家还放假关门。当然,终极解决方法总归是有的,比如直接拖到最近的火车站回家,比如打电话请朋友开车来接一下。但其实都不用。在自行车道上,只要看到路边的你搞不定的样子,经过的陌生骑友就会停下来,掏出齐全的工具,以娴熟的技术,三下两下解决问题。真的,那几年出门骑车,无论在哪里,每当我遇到自己解决不了的问题,都会有神奇老爷爷从天而降!我也学会了路上看到情况问一句,尽量帮忙。这种互帮互助的美好传统,也很好地弥补了服务上的不足。

美因河畔路线骑行的路上,多亏陌生骑友帮我们修车 © xiaociyu

在德国的几年,读书之外,骑行渐渐成为我生活的一部分,它不仅方便出行,更助我强身健体,亲近自然。回国前曾与朋友们说,在上海最想念的也许将是德国的自行车道。的确如此。令人欣慰的是,国内自行车产业正在复兴,共享单车大行其道,上海市区自行车出行的条件也正在改善,骑车正成为越来越多人所热爱的绿色健康生活方式。

作者介绍

俞宙明,同济大学中德人文交流研究中心、德国研究中心研究员。1998年获复旦大学德语语言文学硕士学位,2012年在德国达姆施塔特工业大学获哲学博士学位,方向为社会语言学。现主要从事德国教育科研创新政策、中德人文交流、中德关系等方面的研究。