今天,是周总理逝世42周年。周恩来总理,50多年革命生涯,26年总理任期,他鞠躬尽瘁;他离去,身后没子女也没财产,却有十里长街百万群众洒泪送别!总理去世当天有人这样写道:“京城处处皆白花,风吹热泪洒万家,从今岁岁断肠日,定是年年一月八。《周恩来在柏林的岁月》是《光明日报》驻柏林记者王怀成所报道。让一起我们用此文怀念总理,向伟人致敬!

周恩来在柏林

1920年11月到1924年9月,周恩来赴欧洲勤工俭学,从事革命活动,在欧洲的4年时间里去了英国、德国和比利时,但主要生活在法国。周恩来从1922年3月至1923年初在柏林居住近一年时间,是巴黎之外居住时间最长的城市。

对于周恩来在柏林的生活和革命活动,许多文章中都有记载。但是,周恩来在柏林居住在什么地方,各种说法不一。多年来,不少人一直不懈地寻找周恩来等中共早期代表人物在柏林的足迹。原柏林自由大学孔子学院负责人、柏林德中友协主席余德美女士就是其中的一位。2007年,余德美出版了《中国人在柏林》一书,引起人们的关注。在中国共产党成立90周年纪念日前,记者采访了余德美女士。

余德美生于1943年,父亲是中国人,母亲是德国人。“二战”后,她在柏林成为一名记者。上世纪70年代,她逐渐开始关注和研究在柏林的中国人的情况。尤其是上世纪20年代赴柏林寻找革命理论、开展共产主义活动的早期中国共产党人的情况。她被史沫特莱等作家笔下的中共领导人的传奇经历所吸引,开始在柏林寻找周恩来留下的足迹。

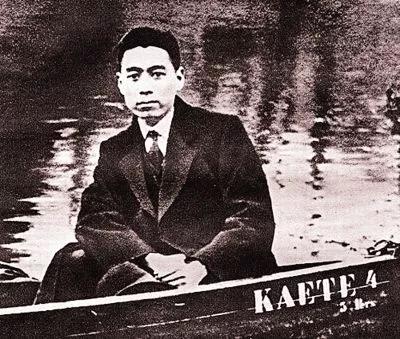

余德美说,关于周恩来在德国的史料很少,只有几张照片成为研究的线索。一张照的是周恩来单独坐在游船上,一张是与张申府、刘清扬等人在船上一起照的,还有一张是在湖边与张申府、刘清扬等人的合影。余德美认为,从照片看,很可能是在柏林市中心动物园新湖区照的,就是今天有名的“新湖边上咖啡馆”旁的游船码头。

周恩来是1922年3月来到柏林的,关于他在柏林的住处,有各种不同的说法。周恩来刚到柏林时给他一位住在伦敦的友人发过一张明信片。在这张明信片上,他提到自己住在皇家大街54a号,说他的房东是一位叫吕克的老妇人。

为了证明周恩来在柏林的住处,余德美女士来到柏林的档案馆查找了当时的街道资料,但在当时的皇家大街上没能找到54a这个门牌号。但是,余德美在这条街的45a号找到了一位叫吕克的房东老太太的记录。余德美认为,“54a”有可能是周恩来的笔误。用德语说54是先说4后说5,与其他语言相反,很有可能因此而导致学习德语时间还不长的周恩来产生笔误。从目前的材料来看,可以初步认定,周恩来到柏林的第一个住处是皇家大街45a号。1950年这条街更名为联邦大街。今天在联邦大街上仍有45a号,这是一座60年代建的楼房。

上世纪20年代,周恩来经常直接从这里乘电车去康德大街,参加中国人在那里的共产主义组织的活动。后来为了便于工作,周恩来也搬到了康德大街。周恩来在“文革”期间曾经对一位德国朋友说过,他20年代曾在德国柏林的一条以著名哲学家康德命名的街上居住,具体门牌已经记不清楚了,只记得附近有一个湖,经常在湖边同一些朋友讨论革命形势。

康德大街是柏林市中心的一条著名大街。20世纪初,康德大街几乎成了柏林的一条唐人街。当时街的两边布满了中国商店和中餐馆。从中国各地来的留学生也大都住在这条街上。当时的一些档案显示,这条街的118号是中国学生的活动中心。当时周恩来就在附近居住。

余德美说,周恩来是同张申府、刘清扬夫妇一起从巴黎来到柏林的。他们来柏林的直接原因,是柏林的生活费比巴黎低。张申府原是北大的讲师,在中国共产党筹建过程中,北京的成员最早就是李大钊和张申府。刘清扬五四运动时担任过天津女界爱国同志会会长,是觉悟社社员。1921年9月,张申府受陈独秀的委托,到国外发展中共党员,周恩来就是由刘清扬和张申府介绍入党的。当时留法勤工俭学的中国学生近2000人,大多在法国生活困难,也找不到工作。学生与学校经常发生冲突,并遭到法国警察镇压,很多学生后来转到莫斯科东方大学学习。由于从巴黎转去莫斯科的学生在巴黎很难申请到签证,中央决定让周恩来到柏林帮助学生们办理赴苏联的手续,周恩来将他们送上去莫斯科的列车后,便留在柏林继续开展工作。

周恩来在柏林的最主要工作,是将学生中的先进分子团结起来,接受马克思主义理论,建立共产主义组织。1922年6月,旅欧中国少年共产党在巴黎成立,周恩来从柏林赶来参加会议,在会上就组织章程草案作了报告。将近一年后,总部设在巴黎的旅欧少年共产党已有成员72人,领导旅法、旅德和旅比支部。1923年2月,旅欧少年共产党在巴黎临时召开代表大会,通过了周恩来的建议,将旅欧中国少年共产党改名为旅欧中国共产主义青年团,周恩来当选为执行委员会书记。为了便于从事党团工作,周恩来于1923年初根据党中央的指示,从柏林返回巴黎。

资料来源:《光明日报》2011年7月2日,驻柏林记者 王怀成

http://dangshi.people.com.cn/GB/15054492.html