引言

又到了一年一度全民皆穿着不正常的时节。这几天在杜塞尔多夫、科隆、波恩、美因茨等莱茵河沿岸地区,穿得正常的反而会被当做不正常。本人在莱茵兰地区(Rheinland)居住了四年,每年都耳濡目染。这篇文章就给大家科普一下,狂欢节到底在闹些啥。

在中国,一有啥热闹的活动就会取个诸如“嘉年华”的洋名。其实“嘉年华”是“Karneval(狂欢节)”的音译,词源是拉丁语的“carne vale”。经常吃德国食堂的小伙伴对Chili con Carne这道菜肯定不陌生,没错,就是这个其貌不扬,但是也算食堂菜系里比较美味的辣椒炖肉糜。“Carne”是意大利语“肉”的意思。简而言之,狂欢节(Karneval)存在的意义就是:“老子要斋戒40天,复活节之前都不能吃肉,之前要好好狂欢一把!”当然现在肉可以随便吃,但是按照德国人的生活态度,过完狂欢节才会好好开始工作。

这就是传说中的红豆辣椒炖肉糜 © bildderfrau.de

其实狂欢节的周期很长,每年的11月11日的11点11分就拉开了帷幕(别问我,我也不知道和光棍节有什么关系)。记得在德国的第一年的11月11日,还在波恩的市政厅广场看到市长大叔出来抛头露面给大家唱歌。

狂欢节的高潮在于玫瑰星期一(Rosenmontag),今年是2月12日,每年在日历上的日子不固定。听着怎么和咱们过年差不多,巧合的时候也会和中国的春节重合在一起,虽然不是法定假日,但是在这些地区是默认的节日。复活节倒推40天是圣灰星期三(Aschermittwoch),就是斋戒的开始,人们开始收心戒肉,所以那一天食堂通常都会提供鱼肉菜肴。玫瑰星期一前的那个星期四是女人狂欢夜(Weiberfastnacht),那一天女士们可以尽情地去剪男士们的领带。

Weiberfastnacht那天,女人我最大 © dgbrechtsschutz.de

从11月11日到圣灰星期三,这一段时间就是传说中的第五季(die fünfte Jahreszeit)——狂欢节季了。莱茵河沿岸各大城市和地区都有以城区或市镇为单位的狂欢节协会,很多协会的活动都在此期间展开,主要是狂欢节集会(Karnevalssitzung),大家身着奇装异服,唱歌、跳舞、喝酒。玫瑰星期一之前的周六周日,很多地区性的小型花车巡游已经如火如荼地展开,我家门口的大街上便有花车经过。这些小型活动可以说是乡里乡亲的自娱自乐。本人的房东大叔是这个村的乡绅土豪,每次都穿着帅气的士兵礼服站在花车上给下面的观众撒糖。他说和他一起欢庆的都是和他一起长大的老哥们。还见过路人手里也拿着一袋彩纸屑,见到游行队伍里的熟人,便是你撒我糖果,我撒你纸屑,好不欢乐。

本人居住城区狂欢节协会的王子和公主,后面站着的士兵里可能有我房东 © facebook.com/GDKGBonn/photos/

狂欢节的最大亮点是玫瑰星期一当日的大型花车巡游,莱茵河沿岸的各大城市如科隆、波恩、杜塞尔多夫、美因茨等都会举办。各个协会有各种主题花车,通常以讽刺当前时事为主,去年各大城市的花车上都少不了特朗普和默克尔的身影,压轴花车载着的通常是各地为狂欢节选出来的“王子”,可能还有“公主”。游行队伍统一着装,或传统或新奇,带着管乐器和打击乐器,一路唱唱跳跳,抛洒糖果和花束与现场观众互动。观众要用科隆方言喊“Kamelle (糖果)”, “Strüßje (花束)”, 吸引花车上人的注意。如果身边有小孩子,或者穿着特别有趣的服装,都会有更多的糖果抛向你。当然,如果要占领绝佳的观看和抢糖位置,则需一早去蹲点。有一年跟着经验丰富的德国小伙伴早早就去科隆的大街上占坑,结果整盒整盒巧克力往我脸上砸。不过要注意啦,花束不是白拿的,一般发花束的都是大叔,拿了可是要用香吻做为回报的。

2017年杜塞尔多夫玫瑰星期一花车游行中的特朗普 © wunderweib.de

狂欢节抛撒的东西除了一般的糖果和巧克力,还可以接到薯片、威化饼干、爆米花、小玩具,甚至餐巾纸,记得出门之前带足袋子。每辆花车后面都有塞得满满的补给车,有工作人员不断地给花车上的人补给。如果看完整个花车队伍,拿到的战利品可以吃小半年,可以好久都不用自己买糖吃了。这就是小朋友们为何如此热爱狂欢节的原因。

捡糖是小朋友们最爱的活动 © mz-web.de

玫瑰星期一前的周四,笔者任教的文理中学也会举办狂欢节庆祝大会。全体师生都要乔装打扮一番,好不热闹。还记得去年我恬不知耻地穿了中国风大红棉袄,扎双丸子头,涂了夸张的腮红,扮作中国娃娃。老师们都一改平日严肃的形象,有同事用绷带把自己绑成了木乃伊,或者把自己打扮成一盒大磁带,更有男老师穿着粉嫩的独角兽连体服。

上学的这几年只是见识了欢庆的场景,工作了之后才见识到了对狂欢节完全不感冒的莱茵兰人,有的老师自称是狂欢节难民(Karnevalsflüchtlinge),趁着学校放假要逃离这个是非之地去北德度假,据说这一路高速公路上好多车从车牌来看都是来自狂欢节的“重灾区”。还有个没有打扮的老师和我说,狂欢节是德国一个古怪的习俗(Das ist eine merkwürdige Tradition in Deutschland)。

北德的海岸边,“又来了一些人,看上去像是从莱茵兰过来的狂欢节难民!” © toonpool.com

虽然学校的庆祝大会在早上举行,但是学校整个礼堂都被遮得乌漆墨黑,舞台充满了绚丽的灯光。节目以歌舞、戏剧和脱口秀为主,歌舞互动的环节宛如几百人的大派对。我觉得最精彩的表演莫过于高三年级表演的教师模仿秀,真是把老师们模仿得惟妙惟肖,各种添油加醋地嘲讽。不禁想到德国人这种嘲讽的精神真的是从小培养的,学生在节目中嘲讽老师,大人用花车嘲讽政客。

狂欢节是德式幽默的宣泄口,在德国没有什么是嘲讽解决不了的。当然,狂欢节也是维系各种关系的纽带,不仅熟人之间可以增进感情,在参加各种协会活动的同时,获取新的人脉,说不定还能从中获得商机。莱茵兰当地人说这个地区人的特质就是合群爱社交(gesellig),不知是狂欢节的存在缔造了这种性格,还是这种性格才使得狂欢节在莱茵河沿岸可以发扬光大呢?

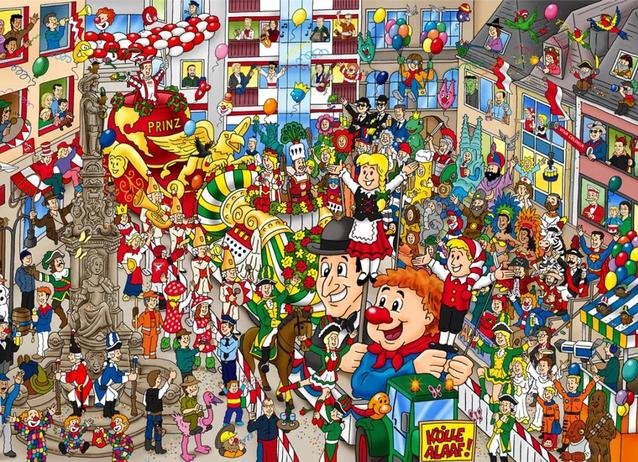

小朋友最爱的纯图画书里,也少不了狂欢节花车游行的场景 © http://wrusch.blogspot.de/2013/

专栏作者

陶怡菁,和同济初遇的那一刻便是治不好的德语综合征患者。在波恩大学完成硕士学业后,继续在莱茵河畔体验着丰富多彩的生活——在文理中学教中文,在创业公司当大管家,也是德语学习公众号的网红小博主。忙碌,却又乐在其中。