此次应弗里德里希·艾伯特基金会之邀,前往德国小城特里尔参加马克思诞辰200周年系列纪念活动的重头戏,就是作为嘉宾参加5月6日傍晚举行的国际对话,题为“马克思、汽车和足球:德国与中国的联系”。毋庸讳言,作为来自中国学界的代表,我自然是主持人和听众有关中国对马克思主义的认识与接受、中德关系等话题的主要提问对象。为了做好准备,我一路手不释卷,尤其反复研读英国马克思主义文论大家特里·伊格尔顿(Terry Eagleton)2011年的新著《为什么马克思是对的》(德文译本名为:Warum Marx recht hat),对于大家思路之清晰、辩驳之有力叹为观止,不赘。

活动手册封面

对话开始前,接到主持人、也是活动共同举办方墨卡托中国研究中心(Merics)研究员Shi-Kupfer女士的通知:两位对话嘉宾因为健康等个人原因临时取消了日程,现在对话嘉宾的构成为特里尔大学政治学教授、中国专家Dirk Schmidt、福特汽车欧洲企业职工委员会委员Hans Lawitzke以及德国国脚Ilkay Gündogan的弟弟、正在研究中国足球经济的Ilker Gündogan,再加上我。呃,看来马克思主义的话题非我这个非马克思专家莫属了。

活动手册内页

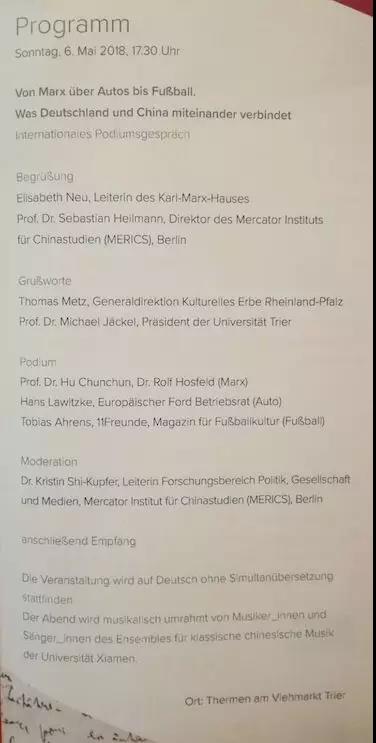

活动内容

对话的地点在距离马克思故居仅一个转角的广场,这里是旧时的牲畜市场,在上个世纪八十年代修建地下停车库的时候发现了古罗马人的浴场遗址,以及近代的修道院遗址。于是,建筑师在遗址上加盖了一座玻璃建筑,使古浴场遗址成为开放的公共活动场所。不知怎地,我进入古浴场时不禁想起源自希腊语的“研讨会”(Symposion)的本意“会饮”,此时倒也颇为贴切。

会场全景

在艾伯特基金会马克思故居负责人、莱茵兰-普法尔茨州文化遗产保护负责人至此之后,墨卡托中国研究中心现任总裁韩博天教授(Sebastian Heilmann)介绍了此次对话主题的缘起。原来他是从马克思主义者的习惯用语“去见马克思”受到启发,把中国不同时期的马克思主义者可能与德国发生的不同联系串联起来,于是有了从马克思到汽车到足球的中德故事。

在对话的各自陈述环节,我首先强调在中国语境下讨论马克思与马克思主义与在德国语境下讨论定然存在接受视角的差异,然后介绍了中国为什么历史地、也是文化地选择和接受了马克思主义,以及我个人对于马克思主义的理解。Lawitzke先生从在福特企业内部与中国同事的接触,谈到了中国汽车市场的规模、技术的进步,比如国家决策对于电动车发展的推动作用,也谈到了对于中国制度和文化的隔膜、甚至不理解。Gündogan从中国经济发展的转型谈到足球经济和足球消费,以及中国的体制对于足球发展的可能促进作用。一个有趣的细节是,他告诉我们中德足球合作是默克尔总理在与中国领导人会面时主动提出的。Schmidt教授为大家分析了外部视角下中国对外政策的变化以及德国对于中国印象的变化,总体而言基本重复了近期西方智库、而非学界的一个普遍观点,即中国以主动作为代替了此前的“韬光养晦”,这让外部产生了普遍的不适感。具体到德国,他尤其提到美的收购德国工业的明星企业库卡对于德国的冲击,以及德方由此产生的防范心理,进而向中方提出经贸往来中的“对等”和符合规则等要求。

国际对话现场

国际对话现场

在对话和问答环节,大家的兴趣当然是集中在中国为什么坚持马克思主义、中国与德国等国的外部关系,以及中德在什么领域可以互补。这里撇开具体的观点和讨论的热烈不论,仅谈谈我个人的观感。

观感一

中德之间完全可以进行平心静气的对话,无论是民众之间还是专家之间。中国人的实用主义与德国人的理念主义都是以理性指导行为为准则,较少受地缘政治等权谋术的干扰。

观感二

德国对于中国的认知有一定的局限。首先德国方面对于中国的兴趣目前还没有浓厚到与中国对德国的兴趣相等的程度,其次德国对于中国的理解完全基于德国预设的政治、社会和文化范畴,因而每每不着要领。比如德方对话嘉宾对于中国体制执行力表达了某种“钦佩”,孰不知中国在现代民族国家建构的过程中,社会力量因缺位而由国家力量取而代之,其作用也许并非本质性。而且,德国公众舆论中普遍预设的所谓“西方”价值和规范范畴在国际领域内委实禁不住推敲。

观感三

中国看德国、看世界,也许需要接受一种非革命主义的平等视角,以及与以德国理念主义为代表的文化进行不断的对话。

观感四

无论从社会文化、市场还是机制的角度,我个人并不看好对话中的议题,即中国国家队是否有可能在2030年足球世界杯决赛中战胜德国队。

作者简介

胡春春,同济大学中德人文交流研究中心副主任,同济大学德国研究中心副主任。1989-2003年先后求学于北京大学西方语言文学系德语语言文学专业和德国柏林自由大学哲学与人文科学学院近现代德语文学专业,获哲学博士学位。副教授,研究方向为德语文学、德意志文化、公共外交和中德文化交流。