鉴湖越台名士乡,

忧忡为国痛断肠,

剑南歌接秋风吟,

一例氤氲入诗囊。

—— 毛泽东诗词

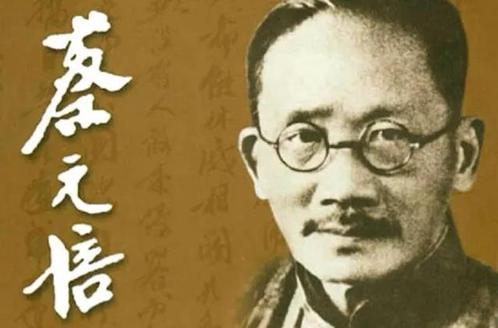

在浙江绍兴府,1868年1月11日,蔡元培诞生于一户商贾世家。自幼通经,及第翰林,因戊戌变法失利而弃官从教,先后执掌绍郡中西学堂、上海澄衷蒙学堂、上海南洋公学特班,并在沪创办中国教育会及爱国学社和爱国女学校,由此投身革命洪流。这位以“学问家之人格”彪炳史册的中华民国首任教育总长和北京大学校长,毛泽东尊其为“学界泰斗,人世楷模”。

“世界学术德最尊”。蔡元培认为“游学非西洋不可,且非德国不可”,两度携家眷赴德深造。值中德高级别人文交流机制开启一周年之际,又适逢蔡元培诞辰150周年,蔡元培这个主题理应成为中德高级别人文交流机制年度要事。

讲好蔡元培大学思想

蔡元培深度考察作为现代大学制度滥觞的柏林大学及其创办人威廉·洪堡的大学理念,汲取精华,烂熟于胸。以柏林大学为模板,以洪堡理念为遵循,1916年12月26日出任北京大学校长的蔡元培主张“大学为纯粹研究学问之机关”,进而“博采众议,励行革新”,以“思想自由,兼容并包”为北京大学确立精神,把一所万马齐喑的旧式学堂改造成为百家争鸣的现代大学。因蔡元培的“北大精神”,该校必然成为新文化运动的中心和五四运动的策源地,由此拉开中国新民主主义革命的序幕,促进马克思主义在中国的传播,推动中国共产党的建立。以校长身份领导一所大学转变一个民族、一个时代,除蔡元培外,恐怕找不出第二人。这段溢美之词来自约翰·杜威。

讲好蔡元培美育思想

1912年1月5日,蔡元培就任教育总长,随即以“五育并举”为旧教育掘墓并创立共和教育体制。五育并举,即军国民主义教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育,注入教育部于当年9月2日公布的教育宗旨:“注重道德教育,以实利教育,军国民教育辅之,更以美感教育完成其道德。”五育并举”,蔡元培最为推崇美育,源自其留德期间对第一部美育宣言书研读——席勒的《美学书简》。美育虽为其未完成的一大理论,却以“以美育代宗教”为旗帜,蔡元培为中国艺术教育馈赠两份“国”字号遗产:国立音乐院(简称“国音”,今上海音乐学院)和国立艺术院(简称“国美”,今中国美术学院),并以美育激荡轰轰烈烈的新文化运动。

讲好蔡元培民本思想

1918年4月,由校长蔡元培倡议的北京大学校役夜班正式设立。于昔日中国之大学,犹如石破天惊。这声惊雷之震撼,首先不在于大学把校役纳入受教育者,乃蔡元培朴素的民本思想使然。“共和时代,教育家得立于人民之地位以定标准”,除“厉行义务教育”之外,且须“推广民众补习教育,不问男女、长幼、贫富、天才或低能,城市或乡村,满、蒙古、回、藏或汉族,国内居人或海外侨民务使教育普及”。从“幼儿园之父”福禄培尔到“教师教育之父”第斯多惠,德国经典教育学的民本思想,蔡元培刻骨铭心。因社会剧烈震荡,北京大学校役夜班中断80余年。2006年,该校重启平民学校,邀校内务工人员入读,延续至今,由此擦亮这座百年学府的人民底色。

作者介绍

俞可,系同济大学中德人文交流研究中心研究员、上海师范大学中德教育研究与协作中心总干事、留德博士