© Uwe Dettmar

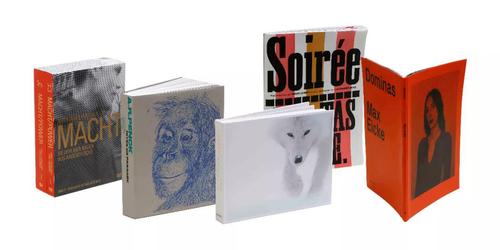

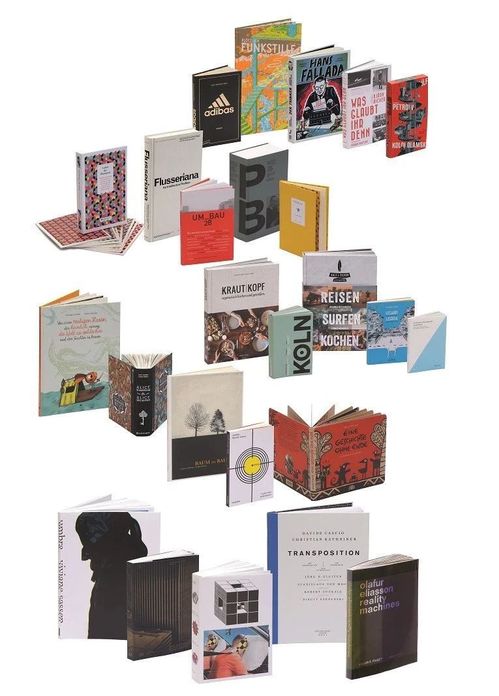

2018年,北京德国文化中心·歌德学院(中国)联合其合作伙伴共同举办“美丽书——中德书籍设计”巡回展,展示2016和2017年“德国最美的书”获奖作品,共计2x25本图书。

每年,德国图书艺术基金会都会为该年度最美及最具创意的图书颁奖。无论是色彩艳丽的画册、长篇小说、薄薄的旅游指南还是绘本——我们在各种分类和体裁里都能看到精彩的图书设计。获奖图书都是设计与内容的最佳结合,达到了最好的整体效果。2017年的一个整体趋势就是:大量参评图书的滚金口都是彩色的,而且越来越鲜艳耀眼。另外一个引人注意的现象是设计中红色和黑色的大量应用,在获奖作品中也很明显。

这2x25本“德国最美的书”在设计、策划和装订方面都堪称典范,它们呈现出当今图书设计和制作的多种可能性。获奖图书颇具代表性,展示了德国书籍制作的重要趋势和潮流。比赛设置五个类别,每个类别下各有五本图书获奖,这些类别为“一般性文学作品”、“专业类、学术类、非虚构、教科书”、“辅导类图书”、“艺术类书籍、摄影书籍、展览画册”以及“童书、青少年读物”。

© Uwe Dettmar

总部位于法兰克福和莱比锡的德国图书艺术基金会自从1966年起持续密切关注德国的图书产业。设立该奖项的目标在于提高书籍在工艺和艺术性两方面的质量。该基金会的首要任务就是举办“德国最美的书”比赛。图书艺术基金会希望藉由这场竞赛让公众的目光关注到内容之外,即书籍设计和制作方面的顶尖水平,同时也希望书籍这种媒介以及它的外形赢得更多关注。允许参加评奖的书籍不仅来自德国的出版社,也有外国出版社的书,只要这些书是在德国印制加工的即可。

“德国最美的书”2016至2017年获奖作品展

武汉站

时间:2018年8月12日至27日

合作伙伴:德国图书艺术基金会,湖北省图书馆

语言: 中德

地点:湖北省图书馆 (武汉市公正路25号)

免费入场

不过瘾?来看看下面这些参展图书吧

(只是冰山一角哦)

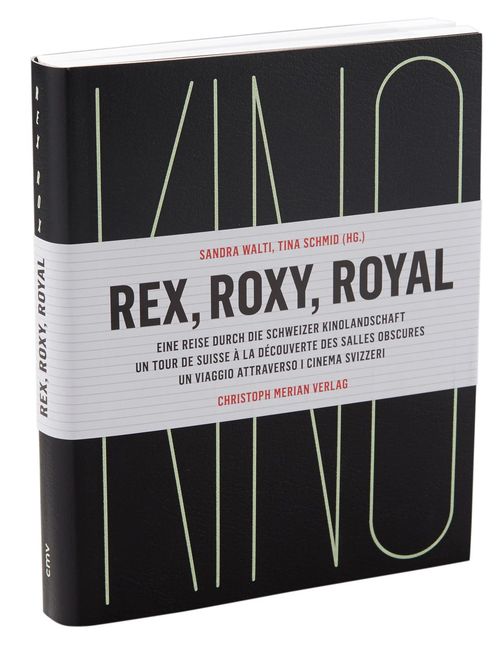

《瑞士电影院之旅》

罗克斯、罗克西、罗雅尔

克里斯托弗·梅里安出版社,巴塞尔(瑞士)

暗色背景中发出荧光的颜色:电影——院。极为瘦长的大写字母,就像细长的霓虹灯管彩色的字母,有时静止不动如纪念碑,有时优雅地像在书写时上下舞动。腰封给出很多信息:“瑞士电影院之旅”。被腰封包裹的书显得很不起眼。线订,书籍有圆弧,封面是精装本,触感类似真皮,优雅的外部材料借助黑色的扉页和后记与书体相连。

这本目录册中的主角是“电影院大厅——被遗忘的文化财富”。一切都在进行数字化,使得电影的播放条件急剧压缩,今天很多人都是用茶碟大小的播放器来看电影。在黑暗的空间抱着满满的爆米花桶,这样的观影经历几乎要成为历史性的体验。这本书介绍了电影院大厅在多大程度上影响了电影,在播放影像的同时也要考虑到建筑设计师特别的设计任务。曾在二十世纪发挥过关键作用的娱乐媒介,分布在地图上的111个地点被写进了文化史。

电影院和书籍有一种奇妙的相同之处:这里是思想、幻想和梦境的栖息之地。在电影院的空间里,或者在这本书里。

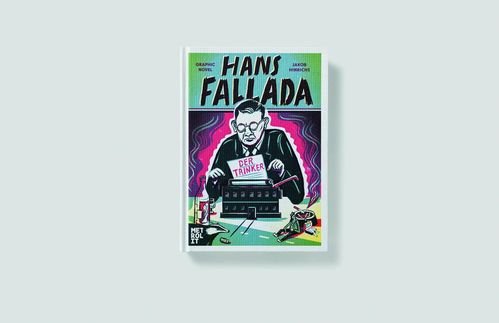

《醉鬼》

Jakob Hinrichs

Walde+Graf bei Metrolit出版社,柏林

这是一部图像小说。几十年来,图像小说总是被人们视作一种手段,用来挽救那些无法通过阅读来提高修养的孩子。然而这本漫画书证明了,图画故事也可以具有文学价值。它向读者展现了绘本的特色表现风格:用一幅幅图来排序。也就是说,在一页上排列多幅画面,采取非线性的叙事方式。

举例而言,在第97页上:故事的主角酩酊大醉而产生幻觉。一页纸上有九幅同样大小的图,兼具多屏、分屏效果,又像是电影分镜头剪辑。同时又给读者一个整体画面。在每幅图之间穿插着齿状裂纹,通过这一方式,小图合起来构成了一幅整体画面,表现了主人公的失忆状态。

用毛刷绘制的图画力透纸背,每一页都是满满的画面。采用四色印刷工艺,但却不是标准的青色、品红色、黄色和黑色的搭配,而是代之以四种特殊的颜色。在粉白系的色谱上,画家定义了画面的基调,正如以前的默片里,色彩奠定了影片的基调一样。

画家对绘画传统的熟稔也值得一提:书中借用了点彩派大师乔治•修拉的风格元素。

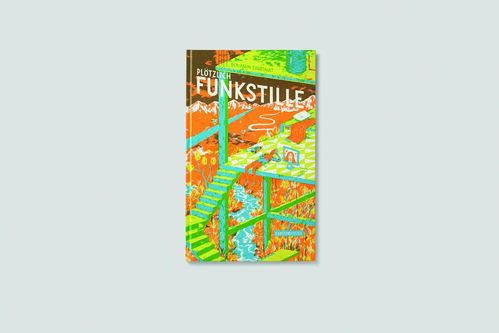

《通讯突然静默 》

Benjamin Courtault

kunstanstifter出版社,曼海姆

某天的一个故障,让这部小说的主人公从自己单调的日常生活中跳脱出来,进入身边的真实世界并展开了一段互联网恋情。

真正的特种颜色——三个一组在变换出现——印在无边框的页面上,造成一种错综的对比效果, 画面彼此间并列和叠加在一起。没有哪一种颜色占主导地位,一种装遮蔽效果浑然而成。抛开发行量不谈,通过这一设计,图片达到了版画的画质。

画面构图让人联想到立体透视模型。画面中很多图像是基于不同视角平行展开的,俯瞰的视角凸显了空间的纵深。加入了日式木版画手法,大块构型与小块结构交相呼应。如果读者将图画竖放观看,将会发现它们动感十足。

接下来画面开始闪烁,书页仿佛被水流席卷着在水中流淌。采用传统手工工艺绘制插图的秘密恰恰在于此。

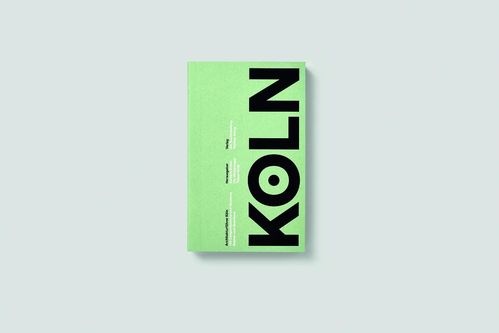

《科隆建筑指南:现当代建筑和居民区103例》

Uta Winterhager, Barbara Schlei

Verlag der Buchhandlung Walther König, 科隆

说起科隆与建筑,一般是绕不开主教大教堂和其它罗曼风格的大小教堂的。然而,科隆是一座二十世纪的城市,一座今天的城市,这本结结实实的建筑指南要展现的恰恰是这一点。它的结实从外观上就能看出来:书厚实而趁手,三面切口着色, 看上去就很有分量。切口的颜色与卡纸外封的装饰区域的颜色相同,既不是水泥灰,也不是纹章红,而是一种带有浅灰色调的绿色。这个颜色也是科隆的一部分,莱茵河上的那些桥梁就是这样的色调,这些具有现代特征的桥梁对于这座城市而言至关重要。

虽然这是一本可以方便拿在手里的书,但是通过版面设计,书的内部容量达到了极致,饱满的效果恰恰是源于极简主义的处理。全文的字体风格统一,是一种颇具几何意味的无衬线粗体字,数字的字体也具有显著的个性特征。全书只有大中小三种不同的字号,用以标示文体的区别。灰绿的装饰色作用有三:让字体醒目、显示篇章划分、突出目录。

建筑平面图和轮廓图的尺幅很小,简洁明了,以负片的形式呈现,这样的处理颇不同寻常,但效果极佳。左边一页是文本,右边一页是宽度一致的大图,没有在设计上耍什么花招,也不刻意标新立异。书中的各个部分之间的关联不言自明,于是最后干脆连页码也不需要了。黑色的书签带也透着一份尊贵,就像祈祷书里书签带一样。这样的设计也很符合科隆的气质。

封面的标题字号超大,科隆(Köln)这个单词里的Ö设计成了别致的靶心模样,似乎在迎接着那颗射向大科隆主义的子弹。

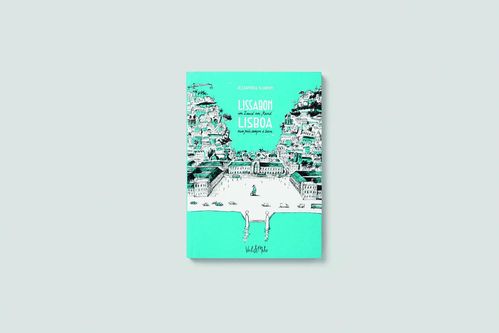

《边缘国度里的里斯本》

Alexandra Klobouk

VIEL & MEHR出版社, 柏林

这是一本很趁手的小册子,硬壳平装本(封皮采用卡纸,边口与书芯的切口齐平)。封面上透着海风气息的清新的蓝色,扉页里洒满金灿灿的阳光,这样的色彩基调明确的告诉读者:这本书与里斯本有关,描摹它的气氛,讲述这里的生活、习俗、逸事。

这既是一本旅行手记,又是一本实用的手册,作者牵着观赏者和读者的手漫步。套双色的素描漂亮轻快,有些是充当图片的注解,有些则是在讲述故事,透着一种让人欢喜的无拘无束。面对面的两页融为一体,堪称艺术作品。翻开册子,有时候会突然出现一幅竖立的图片,让人感觉突兀。无所谓啦,行走在这座城市里,有时候免不了扭动和翻转些什么。

两种语言的不同类型文本交错在一起,却并不显得杂乱。书中有短小的图文和图注、较长的插话、小故事,与此相应,排版采用十分简约的方式,避免从视觉上刻意展现不同文体之间的区别。为了顺应这种贯彻始终的简约风格,这本给成人读的童书(也可以说是给双语环境下成长的儿童读的成人读本)舍弃了目录。习惯了官样文章的人,只能将就着使用书后的索引了,倒也一目了然。

生活难道不是吹棉花?其实就是!

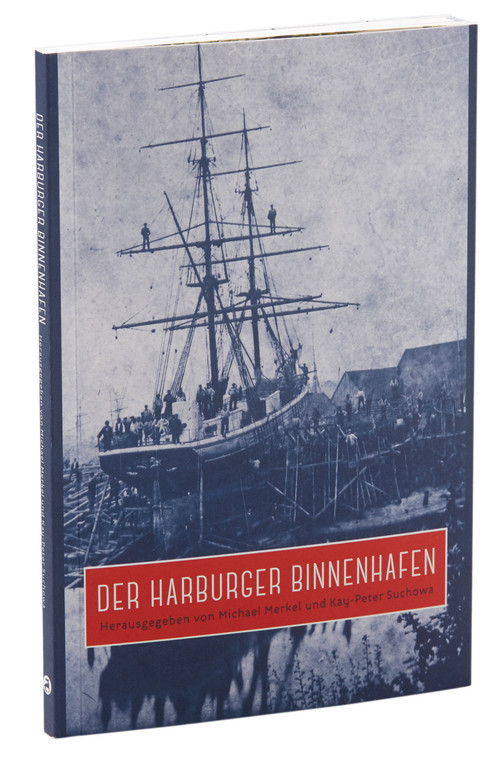

《汉堡内港》

米夏埃尔·默克尔和凯-彼得·苏歇瓦

赫尔姆斯博物馆、汉堡考古博物馆、哈堡城市博物馆

63张照片、2幅版画、8幅手绘明信片、3张铜版画、9张素描、1张全景地图,提供者:莱恩·格雷温尼茨与哈宁·缇茨、哈堡城市博物馆、赫尔姆斯博物馆、穆尔赫一家、恩斯特·科普夫和哈堡城市管理局

这本小书您可以揣在兜里,伴随您游览汉堡-哈堡港口区域的34个站点。

第一眼看上去,游客可能会误以为这是一篇新建的区域,其实港口区可是有着悠久的历史。因此第一站是历史的记录,在一处考古地点挖掘出了4.5米深的人类居住遗迹——这也是德国最大的考古挖掘现场。

折叠封面的前面内页是一张空中拍摄的鸟瞰图。后面列出了不同的站点,标注在一张概要式的地图上。

书的主体部分采用双页印刷,富有变化,也很大气,尽管这种类型的书总是地方不够。以前拍摄的照片和现在拍摄的照片摆在一起,感谢水晶丝网印刷技术那种微小的网点,使得这些图片特别清晰,中间色调的色彩也格外丰富。

字体的混合使用对于展示港口气氛起到很好的烘托作用。最为突出的字体是纤细的、矮小的大写字母,笔画粗细始终保持一致。这种字体很适合,因为在一行行的文字里,位置在下方的横杠标出了一条基准线,字母里那些长椭圆形的笔画就像电线杆一样突出。文章部分的字体也很有个性,几乎是无衬线字体,只在末端添加了很小的一笔,让人想起几何字体 书写的标牌和商标图案。尤其值得一提的是大写的E,两个弧形圆拱就像迎风起航的船帆。

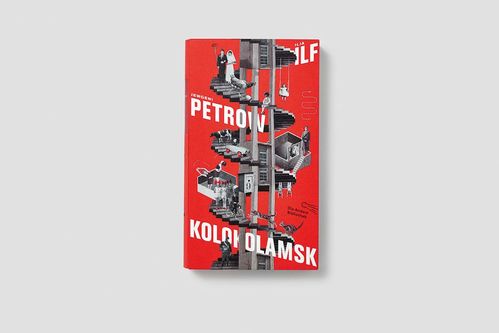

《沃洛科拉姆斯克 和其他不可思议的故事》

Ilja Ilf, Jewgeni Petrow

插图:Alexandra Kardinar / Drushba Pankow und Stefan Stefanescu, Berlin

Die Andere Bibliothek出版社,柏林

望不到尽头的旋梯如DNA双股螺旋般缠绕着纸板支柱。

这是一幅让人产生错觉的图片,台阶的两边上上下下。向左倾斜的标题斜插入图中的混凝土结构之中。在书脊上旋梯变成了云梯,身着怀旧内衣的体操运动员踏着下行的梯子腾身跃起。

拼接画的色彩、字体和风格让人产生联想:构成主义、苏联、二十年代、先锋主义运动。

作者是两位俄罗斯人,书中收录了他们的四个故事,滑稽可笑,充满讽刺。故事与故事之间插入一幅开阔的双页拼贴画,极具达达主义-构成主义风格。画面鲜明而有力量,其表现力几乎渗入了故事的文本之中。文本页面狭长,版心极具古典风格。视觉效果本已够好,文本内部的一个细节处理更使之锦上添花。文本内部的小标题红黑搭配,字体构成了花饰。小标题的首字母向左微倾,标题字符行向下倾倒,这样的交错组合构成了某种微小的透视装置。这是一种极具含义的图书装饰,插入的图片为书籍增色不少,这是一本美丽的书。

《艾哈迈达巴德的建筑指南》

Niklas Fanelsa, Marius Helten, Björn Martenson, Leonard Wertgen

Ruby出版社,柏林

这是一本小开本、质地柔软的平装书,仿佛是专门为了能塞在屁股后面的裤兜里而设计的,不用害怕书角卷边儿。这本建筑指南在有限的空间里勾勒出了一座印度大都市的图景。对象的选择似乎显得很随意,收录书中的并非仅是那些按照优美或壮观的标准挑出来的名胜古迹或代表城市形象的建筑物。其中既有像柯布西耶或多西这样的大师的杰作,也有那些临时的装置作品(街道上的庙宇和茶铺子),彼此并列而相安无事,书里是这样,这座城市也是这样。

在西方人的眼中,这座城市的混乱具有某种异域情调。然而这本书不会被这种混乱引入歧途,相反,它结构井然:左边的页面上总是一张旋转90度的大照片。等尺寸的手绘图具有很强的装饰性,精确地展现了建筑的空间形态,堪称精细之作,重点在于分析一个空间是如何被使用的,而其外观如何倒在其次。

虽然这是一本建筑师写给建筑师看的书,然而城市社会家和民族学家,甚至是那些对异国的城市生活感兴趣的非专业读者读后也一定会从中获益良多。这项研究最核心的要素是:追问“何以如此”。这本简明手册的奇妙贡献在于让人们明白:在别的地方,有那么些东西,就是跟我们这儿不一样,自有其道理!

《蜜蜂》

Kerstin Eitner, Katja Morgenthaler

Greenpeace Media出版社, 汉堡

布面的封皮是温暖的黄色,三面切口也都刷成黄色,它以一种极为简单明了的方式将读者的种种联想收藏进了书里。当人们读到“蜜蜂”这个字眼时,就会想到蜂蜜、蜡、花粉、春天的花朵、阳光。封二、封三使用同样的黄色,印着蜜蜂纹样,读者似乎可以听见蜂群发出的嗡嗡声。

每章的起始页排版舒朗,立即吸引了读者的注意力。一只小蜜蜂的出现在页面中部靠右的留白里。左边是超大号斜体的引文,右边是正文的标题和文字。

正文采用具有古典主义风格的Walbaum字体,字号明显较小,但也还在适于阅读的范围内。这款字体的线条对比强烈,字符上部修长,处理起来颇为棘手,所以行间空白的拿捏尺度很关键,在这点上,显然做到了。页面上的文字虽然排列密集,但却很得体,因为版心分别向外侧偏移,使得对面两页的版心之间有足够留白。只要想象一下蜜蜂的奇妙活动空间,就会觉得小号字体很合适这个题材。

小尺幅图片,图片说明以及标注文字都出现在订口留白处的边栏里,显得生动活泼,又不脱离版心。某些页面上,黑白插图和古代的素描占据了整个书页,但页面上的白色仍占据主导。此外,正文内的各种照片也随处可见,既俏皮又整饬。在轻薄的书籍纸上达到如此紧凑而轻柔地印制效果,简直不可思议。书的副标题“爱的宣言”堪称表白,精美的装帧证明,表白的对象不只是蜜蜂而已。

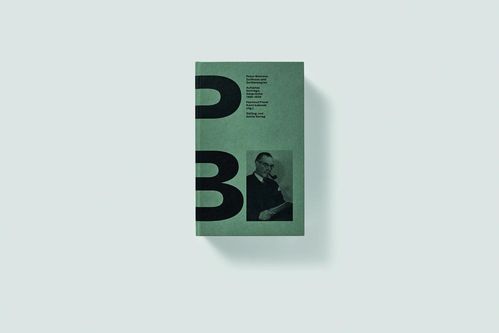

《超越时间,随时代而动》

Peter Behrens

Dölling und Galitz 出版社, 慕尼黑/汉堡

一本厚重的书放在面前,立马透着“权威性”,圣经和法典已经让我们形成了条件反射。彼得•贝伦斯是影响深远的建筑师和现代派的开拓者,他身后留下的大量遗稿收入此卷,其思想如同甘泉在书中涌动。对于装帧设计而言,这是一个要求极高的活儿,因为设计要能对得起贝伦斯本人的品位才行。

传统的版心设计充分利用了纸张的尺寸,而边距又不显得过于狭窄。章节起始和尾注采用与段落开头相应的缩进比例。正文只用一个低调的星符标识注释文字的存在。

订口余白处相应行中的小粗体数字不同寻常,但就审美效果和功能而言,的确是合理的解决方案,这大大方便了逆向(从尾注到文本)检索。全书的基本字体是古典主义的风格的Antiqua字体,字符上下端较短,字行构成完美,连字精巧,中世纪风格的数字显得沉稳,排字干净利落。文中间或出现宽松的Grotesk黑体字符,在百年前出现之初,这款字体时显得颇为新潮,深受工商界人士钟爱,如今再度通行。两种文字的间杂,形成了强烈的对比效果,这正彰显了“新印刷术”的特征。独具一格的页码字符,也是一种典型的借用手法。

如此厚实的书,书脊的处理总是一件让人棘手的事儿。设计者采用了一种几乎再简单不过的处理方式,解决了这个难题。方脊采用卡纸材料,在书脊的中心线位置自上而下折槽,就是这么简单。结果就是:在打开书时,书脊向内翻折,形成了天然的支撑,使书免于损坏。贝伦斯若在世,恐怕也会如此解决这个难题。最终的效果:厚重的书籍显得非常精美,稳如一块里程碑。

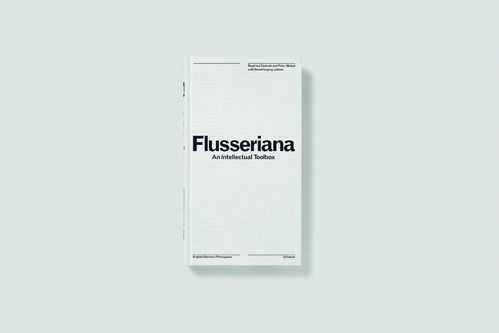

《傅拉瑟的思想世界:思想的工具箱》

柏林维兰•傅拉瑟档案馆

文化哲学家维兰•傅拉瑟的思想世界在这本词典里展开。书的开本狭长,但装订却使用了结实的硬壳封面。使用三种语言,表现了这位思想家的多语言天赋。对于傅拉瑟而言,写作这件事情就是一种存在方式。书的设计很好地体现了这一点,不同的语言并行贯穿全书,无尽的句子如同旗子在书中飘摆。

虽然文字十分密集,但页面内的排版却理性十足,魅力四射。对开双页的版心排成四栏,靠左的一栏没有文本,预留给巨大的单个字母。接下来就是以同样的经典无衬线字体呈现出的各种语言文本。每个辞条的起始高度一致,于是造成了每一栏中都会出现或多或少的留白。

每个辞条的标题和页码都采用了硕大的字号,对比强烈。字形和字号有明显的层次变化,页面靠近侧边切口处留有便于查询位置的字母索引标示。页面的留白处甚多,关键词和起首字母采用粗黑体,文本字体灰度的选择都是精雕细刻的结果。这一切都在彰显字母表的秩序,清晰的表明每个辞条具有同等的重要性。

环衬选用了淡绿色的纸张,也许读者会想到刚刚清过嗓子的傅拉瑟,一位痴迷于写作和演讲的人。为了让读者更好地领会副标题“工具箱”这个隐喻,书中所有的辞条都无色凹压在封面上,不妨将其视作康复疗法:我们的指尖已经习惯了在智能手机上滑动,但却被触屏刮磨得麻木了。

《你们究竟相信什么?》

Björn Bicker

Antje Kunstmann出版社, 慕尼黑

如果你突然看到这本书亚光的封皮,你也许会轻易地得出结论:这是一本图文粗糙搭配的书。黑白照片的甄选标准不清不楚,正文思维跳跃——所有的文字均呈红色——这些具有表征意义的特征,加上短而粗的线条毫无规律地分布着。

但是这本书又似乎就应该是这个样子的:书的各部分紧紧交织在一起,大片留白,无论是在各行之间,还是正文中的空白之处,可以说非常任性了。带有怀旧风格的大写窄粗字体像是大都市里随处可见的大标题,不管是横向还是纵向的排列都无甚区别,粗体的线条起到了间隔的作用,如同采取下一个行动之前的短暂喘息。

前后衬页上都印着粗粗的线条,仿佛没有音符记录的五线谱。在订口处故意出现了始料未及的错排,于是断开的线条彼此搅在一起:左右并列,互相交融,上下重叠……

内部的版式是按照阅读的便利的标准来安排的,核心文本的行距宽广,因此版心部分忽略了传统的宽度分配原则,正文可以上下突破常规的版心区域,相邻两页的页码成双入对地落在版面右边的白边上。在含文字的各章节间插入了图片页,这些黑白照片放在一起,散发出文献气息,又有人种志的意味,构成了结构松散的故事场景。

此书的策划与一个名为“Urban Prayers”的戏剧项目有关。它尝试使用了一个不咄咄逼人,风格简洁的设计方案,秩序和自由被揉为一体:在公共和封闭空间内的信仰、无信仰、对他者的兴趣、无所谓的这些姿态被视觉化了。

《向上,向上》

Nele Dechmann, Fabian Jaggi, Katrin Murbach, Nicola Ruffo

Hatje Cantz出版社, 奥斯特菲尔登

哪怕没有翻开这本书,你也会立刻被它宽窄不一的书页吸引。有文字段落的书页比图片页窄一厘米。甫一打开,文字页和图片页两者自然地显示出不同。(读者使用起来格外清楚,而站在出版商角度则是成本特别高。)

封面上,左边是一幅大图,右边是一条说明,作为标题看起来似乎有些夸张。不过,标题文字的视觉效果正显示了本书中采访及文章与黑白建筑照片同等重要:建筑照片具有历史感、文献性及时代性;文字较少的书页使用的字体是粗体巴洛克衬线体,表现了编辑设计的新闻性。

在这些章节中,每一建筑都是一则社会事例。20世纪约翰内斯堡的高层建筑:历史、生活经历有了发生的地点——一栋建筑;建筑的历史也随之有了一段相关人物的生平自传。

封面有折口设计,非常富有表现力:黑色的卡纸上印着金色的垂直建筑结构。

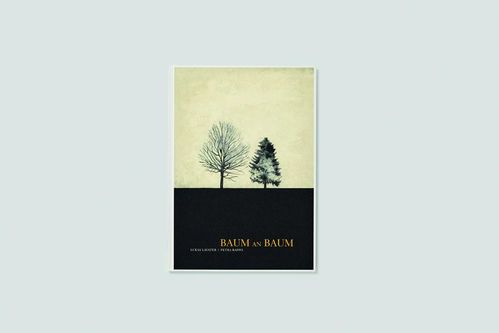

《相依相伴的两棵树》

Lukas Lavater

holapress出版社, 瑞士Allschwil

这篇童话为我们讲述了两棵树的友情。

故事的配图就像是独立画作,占据右侧整页。浅黄泛白的卡纸,页边距很窄,订口稍微宽些,整体显得非常优雅。

背景图片得体又生动,叫人很难只将其视为背景。抽象思想为画作提供了生长土壤。左侧的大片留白与稀疏的文本也是这样的关系。诗本身就不容易摹画。画面则更多地表达了字里行间的意味。也许正是因为内外一致,这本小书读来尤为平和、令人心静、引人深思。

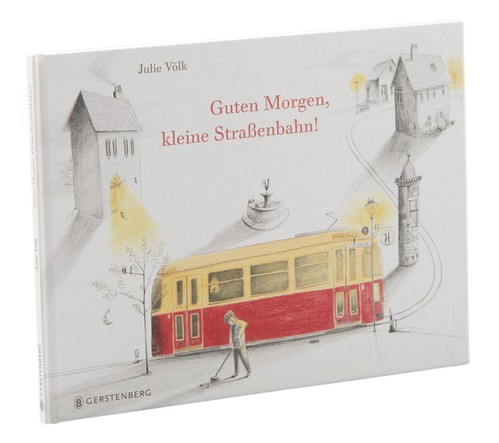

《早安,小电车!》

茱莉·伏尔克

凯斯腾贝格出版社,希尔德斯海姆

黑色铅笔和彩铅插图由茱莉·伏尔克绘制

这本儿童书的格式堪称典范:横版,比标准的A4纸尺寸略微小一点儿,采用了亚光的象牙色天然纸,硬纸板封套也是这个颜色,扉页上小巧可爱的装饰画印着书的主题,带有金丝的绘画,与主题完美呼应的配色。

读者看到早上的第一班有轨电车的车轨从一个终点站绵延到另一个终点站。绘画作品令人兴奋又引人入胜。说它令人兴奋是因为画家在这些画面里安排了很多的亮点、细节、各种房屋的形状和街景。例如在起点站旁边的小报刊亭平平的圆顶,让人想到这一类建筑形式的东方起源。还有玩具摩天轮,将小学生从街道的地面上抬起,送到终点站,这个创意来自现实中的摩天轮。

引人入胜的还有那些场景,虽然没有文字解释,但是色彩说明了一起:单色的铅笔素描,局部用彩色加重,以有轨电车的红黄两色为主色,清晨的路灯也有黄色的光晕。我们很少能够体会到这样美丽明媚的清晨。艺术家的绘画是对现实生活极度的缩小式呈现,但是细节的呈现也是引人入胜的一种工具:比如一开始就能看到候车的人群拍成一行,那些鞋子都画得细致入微。

书里的城市本身也是怀旧的场所:是对成年人的呼唤,感觉很像法国导演雅克·塔蒂的电影。

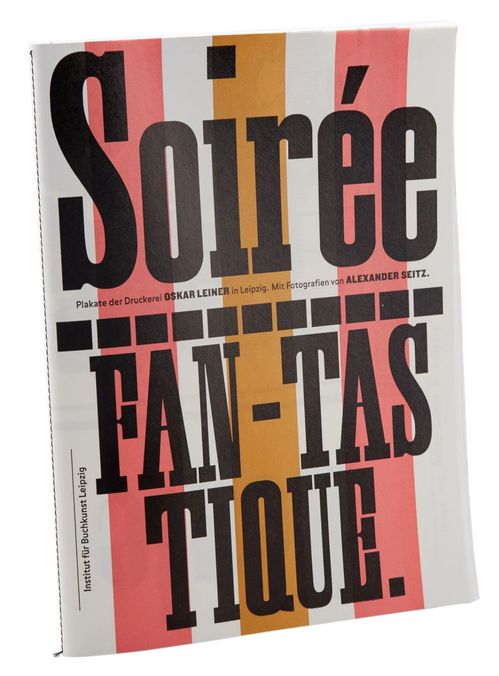

《美妙的夜晚》

皮埃尔·帕内-法雷

由莱比锡图书艺术研究院出版

莱比锡奥斯卡·莱纳印刷厂的海报。摄影作品来自亚历山大·塞茨

122张拍摄的再制作作品(64张海报,58张历史照片)以及12张图书印刷的铅版

封面上漆黑的Wildwest字体是为了远观效果而选取的。封皮摸起来有真皮的手感,内层的薄纸因为尺寸很大的关系显得更加轻薄。被两次折叠的纸张在书顶装订。一段强韧的黑线用细密的针脚缝在书的中部将整本书钉在一起。

莱比锡奥斯卡·莱纳印刷厂的大约330张海报制作于1840到1870年,旁边印着同一时期拍摄于莱比锡街头的照片。那个时代的单色图像显得十分猛烈,因为曝光时间很长,所以那些人像就像是在相机前隐没了一样。读者沉浸在想象中,似乎突然间听到了噪杂的声音,想象着那是拥挤的人群发出的赞叹声或者惊讶声,他们正在观看荷兰猴子剧团的表演,或者是像创造出奇迹的魔术师,又或者是摔跤比赛或者喷火杂耍艺人。面对着海报上缤纷的色彩,可以想象出闪烁着光彩的道具服装和衣着鲜艳的观众——这又是怎么做到的呢?

其实是采用了一个令人惊讶的设计创意:将那些海报一张接一张地叠放在册子里,前面一张海报的边缘还能看出来,或者是整个隐藏起来,就像在墙上用海报做出大型拼贴画那样,那些近期发生的事件还在持续发挥着影响。

这种万花筒一般的密度生动地展示了社会生活在历史中的影像:十九世纪莱比锡城市社会里市民的休闲生活。

当今时代不喝酒精?压根儿不喝酒?还是偶尔小酌?如果在饭馆点餐,在品味美食的同时喝点儿什么,既不想点葡萄酒单上面的,也对工业制成的汽水不感兴趣,还有哪些可能性?出版社难道想用这本烹饪书确定美食家和顶级餐厅未来的标准,毕竟二者在吃饭时不只注重饮酒。

在餐饮方面,将菜肴和饮料完美搭配起来,尤其是在香味方面,是最为关键的。这本书里的菜谱都是经过精心挑选的,在设计方面也体现出这一点。整本书的设计特点在于匠心独具的“色彩搭配”:书顶、书口和书根都是紫罗兰色,还有腰封,扉页和后记,搭配黑色的精装书皮,黑色的装订线以及相配的书签带。

这本精装书就像是带有图片的菜谱:黑色背景上白色的手绘图案——很多种一眼看去就是无酒精的饮料杯子放在石板上。大量相同风格的插图也赋予这本书很多的活力。在一幅画里,一条线条能从黑色逐渐变幻成紫罗兰色。舍弃了照片,取而代之高度抽象的图片也显示出摆脱束缚的时尚风格。

极尽差别的各种装订方法足以让这本书被写入艺术史,同时这真是一本无酒精饮料的实践指南手册。

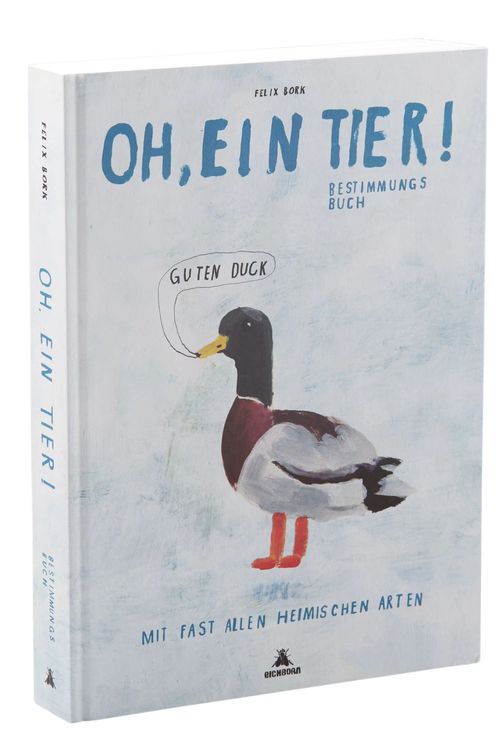

《哦,一只动物!》

菲利克斯·波克

巴斯泰·吕博出版社,科隆

带有菲利克斯·波克采用不同技巧绘制的大量图片

随意在这本大厚书的中间位置打开。画面是一个青蛙卵,旁边的气泡里是它说的话:“我想成为什么就能变成什么。”用毡头笔画的蝌蚪变得越来越大。右侧边框里一只青蛙失望地从池子里捞了一下,说:“狗屎”。

这本精装本的封面上谨慎地写着动物分类书。可是有人给那只漂亮的野鸭子加上了一个说话的气泡。唉,也许只是一本开玩笑的书。扉页上立即就看到了开玩笑的话:小学生风格的彩色剪影旁边也配上了一些话,例如:“这里很臭”或者“啊啊啊!”之后还有一排句号逗号破折号。哦,算了吧。

每个章节开始的地方有颜色艳丽的双页图片,都是的那种表达嫌恶的儿童画风格。文字部分使用的是粗细一致的字体,黑体字,印刷得整整齐齐里面也有像小孩子随意乱画的线条。难道是对布雷姆动物世界那本百科全书的嘲弄吗?之后就出现了整幅的画,苍蝇、长腿蚊子、小蚊子、水獭、鹰、啄木鸟、鸭子以及其它大概300种画得出神入化的动物。之所以格外吸引人,是因为淘气的画家故意这样做:借助于儿童绘画的方式,同时又在外形和色彩上极为准确地体现了那些动物的特征。

玛利亚·丝碧乐·梅里安一定会非常感动吧。

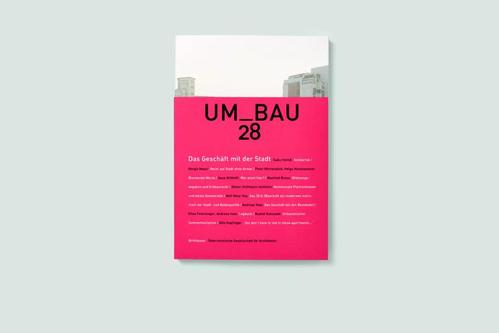

《改_造 28》

Die Österreichische Gesellschaft für Architektur

Birkhäuser 出版社, 巴塞尔 (瑞士)

封面采用卡纸材料,乍一看,书的外面似乎有一条神秘的腰封。但其实它并不是什么腰封。

打开书,平铺桌面上,映入眼帘的是书的内页。假腰封的高度是书高的三分之二, 将其展开,一幅小张贴画呈现在眼前。这样的折叠处理非常巧妙,激起读者摆弄的兴趣,全然忘了阅读。

过不多久,读者开始关注书的内部:全书的文字只用三种不同的字号。

页边留白狭小,版心利用充分,文本文字主要采用有衬线的字符,行间距合理,字行右端不对齐,段首缩进尺度大,在视觉上起到了平衡作用。在文体转换时,栏幅会放宽,刻意设计的垂直线条是为文章标题订制,也在短文的标题和整页的引文里使用。尾注用小号字,分两栏排列,显得很俏皮。

就通过这样几种简单的处理方式,页面的排序显得如此灵动,这真是不可思议。在配图方面也很节制,所以整本书并不显得过于活泼。

红色成为基本装饰色,使用有度,在书中随处可见:封面内页、章节的起始页、与版心大小相同的引文背景框、页码、尾注序号、锁线。

由于采用了裸脊锁线工艺,书的开合非常舒适。

作为一本建筑学杂志,它为严肃的讨论创造了绝佳的视觉效果。

资料来源:微信公众号北京德国文化中心歌德学院,2018年8月7日

https://mp.weixin.qq.com/s/7MT0y-DnwtdjSH7XQrk05w?scene=25#wechat_redirect