Li Bin, Besitzer eines deutschen Restaurants in einer deutschen Jugendstilvilla in Qingdao, ist einer, der weiß, was von ihm verlangt wird, um eine Familie zu ernähren und in der Gesellschaft emporzukommen, doch er weiß auch zu träumen. Nur wohin mit den vielen Musen einer sensiblen Seele in einem Land, dessen Herz so selten nach innen blickt?

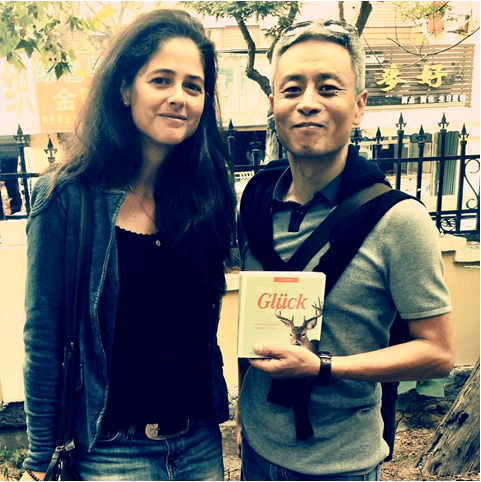

Li Bin, 45 Jahre, Restaurantbesitzer,

Eben noch in Peking, ... die Riesenstadt, welche die Einwohner halb Deutschlands schlucken könnte, mit üppig chinesischer Geschichte, Parks, modernem Glitzer, Smog und monströsen Wohnblocks, wo Straßenküchen einem die Alltagsgifte lecker zu einem kulinarischen Appetizer zusammen brauen und Milliardäre ihre Milliarden schon nicht mehr zählen. ... staunend, frohlockend, entsetzt ... und dann: Ankommen in Qingdao, der ostchinesischen Provinz Shandong, einer Kleinstadt. Neun Millionen Einwohner. Was ist das schon?

Alles sehr geordnet plötzlich. Freundlich. Licht. Verkehr auf den Straßen mäßig. Und Meer. Viel Meer. 40 km Seeweg zum Wandern. Eine Stadt wie ein Eldorado für all die Chinesen, die bei höflichem Umgang und Leisure Mood einmal zwischen Laoshangebirge und der Seeküste gute Luft einatmen wollen. Die sich das berühmte Tsingtaobier in Tüten kaufen gehen und neugierig die deutsche Altstadt erkunden.

Deutsche Altstadt? Ja, was bis vor über hundert Jahren mal ein kleines Fischerdorf gewesen war, wurde von den Deutschen einst kurzerhand abgerissen und in gründlich deutscher Art zu einem Kolonialpachtgebiet umgestaltet. Mit allem, was dazu gehört. Universitäten, Post, Krankenhaus, Gefängnis, eine Villa für den Gouverneur, Observatorium, Bahnnetz, Kanalisation etc. … alles in kürzester Zeit. Zeit, in der die Chinesen gerade mal mit den Augen reiben konnten, so schnell wurden sie Teil und auch Sklave einer westlichen Gesellschaft, die Dominanz, Behaglichkeit und eine andere Kultur in ihr Land zauberte, das ihrige nahm, aber doch auch etwas brachte. Etwas, das immerhin bis heute geachteten Bestand hat und eben die deutsche Altstadt von Qingdao ist.

Die Jugendstilvillen der damaligen Zeit sind inzwischen in die Jahre gekommen, manche wurden einfach abgerissen, andere sind zu richtig neuem Glanz gekommen. Sie sind heute Buchhandlung, Kunstmuseum, Hotel oder Restaurant. Und vielleicht sind sogar Spuren deutscher Werte im kollektiven Gedächtnis irgendwie positiv hängen geblieben. Jedenfalls, eine Verbundenheit zwischen Qingdao und Deutschland ist einfach mal historisch gegeben, optisch noch evident und genau darum bin ich da. In der deutschen Altstadt. Dort auch besuche ich Li Bin, einen kreativen Geschäftsmann mit interkulturellen Ambitionen.

Wir treffen uns in seinem Restaurant in einem Jugendstilhaus, das vor über hundert Jahren ein Vergnügungslokal für die deutsche Marine gewesen war. 2009 hat Li Bin all sein Vermögen in Erwerb, Renovierung und Pacht jenes alten, aber beachtlichen Juwels gegeben und es zu neuem Leben erweckt. Betritt man das Haus heute, zudem gerade aus dem Flugzeug von Peking stolpernd, so reibt man sich doppelt die Augen. Die alte Villa in seinem Inneren in dämmrig gelbes Licht getaucht, vermittelt auf den ersten Blick den Eindruck, die deutsche Zeit sei entfernt und von dem Gang der Dinge unangetastet in der chinesischen Hafenstadt stehen geblieben. Heimatlicher Glanz an fremdem Ort konserviert. Das ist unerwartet und das ist schön. Aber es ist nicht die Wirklichkeit.

„Als ich das Haus vor zehn Jahren übernahm“, erzählt Li Bin, „war es in verheerendem, heruntergekommenem Zustand gewesen. Alles verwüstet, leer, kleine Parzellen, erst von Japanern, später von Chinesen verwohnt, der Außenplatz zubetoniert.“ Mühsam hat Li Bin über Jahre und getreu nach Originalvorlagen jeden einzelnen Gegenstand aus aller Welt zusammen getragen und alles perfekt renoviert. Sein Gespür für Ästhetik, - er hat Design studiert -, mag ihm dabei geholfen haben, dieses Wunder zu vollbringen, ohne dass die Räume heute museal oder künstlich erscheinen.

Auch ist er ein Meister des Details. Vor einiger Zeit bereiste er Deutschland und begab sich auf die Suche nach der Reproduktion einer einzigen, fehlenden Kachel seines historischen Jugendstilkamins im Entrée des Hauses. Das kann man komisch oder amüsant finden, schaut man sich hier um, bedenkt man es mit Hochachtung. Die Kachel hat er gefunden. Und mit ihr den Esprit des Hauses nur noch mehr zum Glänzen gebracht.

Heute ist Li Bin’s Restaurant, ehrwürdig wie ehedem, die erste Adresse in der Altstadt für Geschäftsleute und Kulturschaffende, die am runden Tisch, groß oder klein, an einem Crossover der Länder arbeiten wollen. Auch Gerhard Schröder lässt sich schon mal blicken. So wie manch andere Prominente. Bilder an den Wänden zeugen davon. Internationaler Austausch auf hohem, jedoch nicht elitärem Niveau. Das ist das Geheimnis. Die Menschlichkeit. Der gute Geist.

Auf zwei Etagen bekommt man sowohl chinesische wie deutsche Küche serviert. Die chinesische geht besser, die deutsche liegt Li Bin mehr am Herzen. Oder anders gesagt: die deutsche Küche authentisch anzubieten ist eine ungleich größere Herausforderung. Sauerkraut, Kartoffelbrei, Würstchen… diese Dinge. Doch sowieso: „Als Verwalter und Vertreter deutscher Kultur muss ich meine Sache gut machen“, findet Li Bin und widmet sich demgemäß vor allem dem deutschen Erbe des Hauses. Und das ist gut, denn nur so konnten wir uns kennenlernen.

Li Bin empfing mich vor Jahren nach allen Regeln der chinesischen Gastfreundschaft, scheu, doch pflichtbewusst und lud zusätzlich ein paar heimische Künstler ein, um das Rund des Tisches zu füllen. Was jedoch höflich und formell seinen Anfang nahm, löste sich nach und nach in Wohlgefallen, etlichen chinesischen Ganbeis und lustigen Fotoaufnahmen mit überraschender Vertrautheit auf. Seither komme ich jedes Jahr einmal wieder. Mein Mann der ersten Stunde ist inzwischen längst ein guter Freund geworden, der mir immer wieder vielfach hilfreich zur Stelle ist und daher, klar, dass er hier unbedingt an erster Stelle stehen muss. Er ist ein zarter und kreativer Mensch mit einem ebenso breiten Spektrum liebenswerter Freunde. Ohne ihn wäre China über die Jahre für mich nur halb und Qingdao wohl nie zu meiner chinesischen Heimat geworden. Ich schätze, er selbst wird kaum diesen Wert und das Glück ermessen können, den seine Person daher für mich hat, auch, wenn ich ihm das immer wieder sage.

Li Bin mag jedoch gleichfalls den Brennpunkt dieses Buches skizzieren, insofern er für die deutsch-chinesische Freundschaft steht, für das Begegnen jenseits aller Unterschiede und Vorurteile, jenseits auch von Regierung und Staatsform, für eine Freundschaft, die tief sein kann, obwohl wir beide nur mit Mühe miteinander kommunizieren können. Doch Herzen sprechen letztlich ohne Worte. Und während ich inzwischen ein ganz klein wenig Chinesisch kann, kommt aus Li Bin’s Mund zunehmend das ein oder andere englische oder deutsche Vokabular. „Gude!“ zum Beispiel, „sehr gudde!“, sein meist benutztes Wort, um Freude und Zustimmung auszudrücken, ein sprachliches Konstrukt irgendwo zwischen Englisch und Deutsch und, weil es sich für alle so rührend anhört, möchte ihn auch keiner verbessern. Gut. Good. Gude. Yeah. Das ist Li Bin. Oder wie ich ihn nennen soll: Li ge: Bruder Li.

Im Tumult der oft lauten Chinesen fällt Bruder Li genau seines stillen und feinfühligen Wesens wegen auf. Doch, obgleich künstlerischen Geistes sind seine anfänglichen Berufsfelder vor allem ein materiell orientiertes, ungestümes Etwas gewesen, das ihn zwar von seinen Talenten wegführte, doch dafür fleißig und stetig in die gehobene Mittelschicht laborieren konnte. Will man in China eine Familie ernähren und für eine gute Zukunft der Kinder sorgen, so steht der Blick auf einen selbst weit hinten an. Seine Tochter ist schon groß, studiert in New York. Der Sohn, dreizehn Jahre alt, lernt auf einer internationalen Schule und möchte später einmal, anders als die Schwester, nach Australien. Das alles kostet. Und Li Bin arbeitet. Von 5.30 morgens bis 22 Uhr abends. Einen Tag frei in der Woche. Gerne macht er Vierjahrespläne. Sein letzter Plan war: deutsches Backhandwerk lernen. Mit eigenen Händen. Selbst den Teig fühlen. Das war ihm wichtig. Hat er gemacht. Und sogar eine Bäckerei eröffnet. Er sagt darum stolz.

„Als Chinese sollen wir immer eine Sache gründlich lernen, um was zu können. Jetzt kann ich was.“

Wow. Ich finde das sehr beachtlich. Toll, dass er, der Geschäftsmann, es liebt, einen weißen Bäckerkittel zu tragen und sich nicht zu fein für die eigene Hände Arbeit ist, vielmehr diese als einen Wert erachtet. Ganz gleich wie profitabel dieses neue Unterfangen ist oder werden wird. Doch was mit kleinen Kelleröfen im Untergeschoss seines Restaurants zur Übung begann und zunächst ein spannendes Experimentieren an fremder Kultur war, ist inzwischen schon wieder stinknormales Business geworden, das letztlich doch Geld erwirtschaften soll. Auch eine Bäckerei muss bezahlt sein. Glück und Geld. Es klebt einfach untrennbar aneinander. Und so steigt in Bruder Li immer häufiger eine ungewisse Sehnsucht auf. Er weiß nicht, wohin mit diesem Gefühl.

Nur eines weiß er: „Ich möchte eine richtige Wende in meinem Leben!“ Mehr Zeit, mehr Kunst. Fotografieren, Cello spielen, malen… all dies… und, wenn wir uns sehen, blickt er manchmal in den vermeintlichen Spiegel dieser Träume, die Frau aus dem Westen, die ihm als künstlerische Muse, Philosophin und Freiheit erscheint, weil ich Dinge lebe und formuliere, nach denen er gerne selbst greifen möchte. Schwierig zu vermitteln, das ich das nicht bin. Nicht so, wie er sich das denkt, und natürlich klebt auch in Deutschland Glück und Geld aneinander. Nur, dass das deutsche Interviewpartner praktisch nie zugeben. Aber egal wie es ist, wenigstens einmal dem schwelenden Gefühl sprachlichen und gedanklichen Raum zu geben, eine Insel zu finden, wo jemand zuhört, tut gut, zudem ist es gerichtet an jemanden außerhalb eines Systems, das im Allgemeinen nicht an den Träumen der anderen interessiert ist und wo das Sehnen buchstäblich von Geburt an zum Wohle aller eliminiert wird.

Sarah, seine Assistentin und neuerdings Geschäftspartnerin, ist auch so eine Insel. Sie ist jung und hübsch und intellektuell und freut sich, wenn sie Bruder Li lachen sieht. Sie freut sich auch, dass er so vieles ist. Einmal sagte sie darum sehr ehrfürchtig zu mir oder mehr zu sich selbst: „Bin kann alles!“ Oh nein. Sicher nicht. Ein Satz, der Bruder Li nicht gefällt. Erst zuletzt hat er wieder bekräftigt: „Ich muss noch arbeiten, vielleicht in zehn Jahren kann ich sein, wer ich bin und an mein Glück denken.“ Und verspricht jedesmal gleichzeitig, in Zukunft weniger zu arbeiten. Sein Haar ist inzwischen ergraut. Da er ein jugendliches Gesicht und eine jugendliche Figur hat, steht ihm das sehr gut und den Frauen gefällt das auch, aber die Zeit, die tickt.

Doch ganz gleich wie es ist und wie sehr Bruder Li sich bemüht, sein Leben zu entschleunigen, zu fokussieren, Zeit für die Familie zu finden, er bleibt gehetzt. Ein Stückwerk. Oder auch “wie zerrissene Scherben!“, so seine Worte, die allerdings zu einer Empfindung gehören, die weit zurückblicken kann. Aufgewachsen als Sohn von Arbeitern, die in der ersten industriellen Weberei in Tai´an in der Provinz Shandong tätig waren, ist er als Kind viel gereist. „Ich musste oft die Schule wechseln“, sagt er. Und schon damals machte ihn dieser Mangel an Kontinuität nicht glücklich. Und später? „Ich wäre gern Maler geworden“, sagt er, aber das wurde nicht gefördert. „Ich wollte Kleider entwerfen, aber dafür fehlten die entscheidenden Mittel und Möglichkeiten.“ So geriet sein Leben ganz von selbst in den Kreisel eines typisch chinesischen Lebenslaufs, in eine Aneinanderreihung von geldbringenden Businessfeldern. Mal Handel von Kleidern, mal Handel von Wein, Pachten diverser Restaurants und vielem mehr. Alles nicht das, was Li Bin sich eigentlich erträumte.

Andererseits ..., so übel ist das alles gar nicht. Immerhin brachte dieser Weg ihn auch zu einer Jugendstilvilla, einem Haus, dessen gesellschaftliches und kulturelles Leben wenigstens zu einem Teil seine Sehnsucht nach Kunst kompensieren kann. Es brachte ihn außerdem zu einer Bäckerei, ein kleiner Laden in einer großen Mall, wo er nun mit eigenen Händen das Glück einer Passion zu kneten versteht. Uninspirierte Arbeitsfelder und Lebensläufe klingen anders, finde ich.

Was also ist die Substanz von Bruder Lis Sehnsucht? Ist sie ein Jammern auf hohem Niveau? Ein plötzliches Aufblicken in einer ersten Sattheit der chinesischen gehobenen Mittelschicht? Einfach nur Evidenz von Zeitmangel und Erschöpfung? Alles zusammen? Natürlich kenne ich dieses Symptom auch aus Deutschland, aus dem eigenen Leben, es ist typisch besonders für all jene, die in der Lebensmitte stehen und für eine Familie sorgen müssen. Und natürlich ist es in China ungleich härter ein sich unentwegt drehendes Rädchen zu sein, damit nicht nur das eigene Leben, sondern auch die chinesische Weltherrschaft weiter brummt.

Aber wann beginnt dies so zu schmerzen, dass man traurig wird? Trauriger als andere? Nachdenklich? Ich habe viele Menschen wie Bruder Li im Gespräch erlebt, die unter immensem Druck und Leistungsnot litten, die Zeit mit ihrer Familie vermissten, die Natur, die Seligkeit der Kindheit… und ebenfalls nicht anhalten können. Doch mit Bruder Li ist es etwas anderes. Und Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Antwort:

Die Sehnsucht beginnt dann zu schmerzen und herauszuragen, wenn man in China anfängt zu träumen und damit nicht mehr aufhören kann.

采访系列故事将在“”中德人文交流”公众号【问福中国】栏目连载,敬请期待。

Simone Harre, 1971 in Freiburg geboren, lebt als zweifache Mutter und prämierte Autorin in Brühl. Als sie 2014 zum ersten Mal nach China reist, erkennt sie, dass sie alles, was sie zuvor über die Volksrepublik gedacht hat, revidieren muss. Sie geht auf die Suche nach dem »wahren« China. Fünf Jahre lang spricht sie mit Chinesen aller Schichten und bekommt einen tiefen und seltenen Einblick in das Leben der Menschen hinter der Kulisse.

https://simoneharre.com/