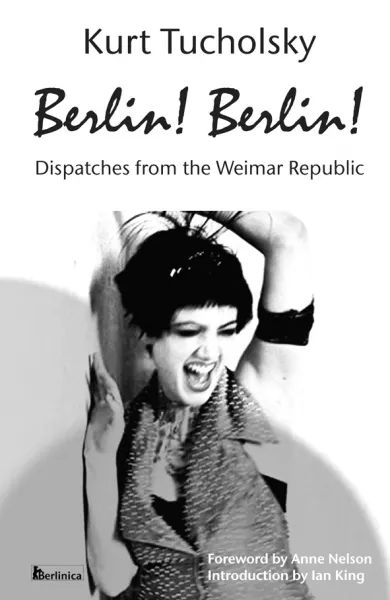

© 图霍尔斯基和他的代表作《柏林!柏林!》

对库尔特·图霍尔斯基来说,无论小说、诗歌乃至漫画,都是他与极权体制斗争的利器。去世80载后,这位德语文化圈中公认的天才正一步步迈出走向世界的步伐。

针对二战前的德国文化界,纳粹列出的“危险分子”黑名单一直在不断延长,其中的一位让专制者格外恼怒,他叫库尔特·图霍尔斯基。图霍尔斯基在杂志上发表文章、漫画、诗歌,矛头直指民族主义者、军国主义者和权贵;他将笔蘸上特殊的“毒液”,尖刻讽刺纳粹及其追随者;在最著名的诗作《目瞪口呆!》中,他公然嘲笑希特勒是个“小人”。

在魏玛时代的德国,图霍尔斯基绝对是个大人物,号称那个年头最辉煌、最多产、最诙谐的文字工作者。今天,他在德国依然家喻户晓,去世多年后人气丝毫不减,相关著作累计销售数百万册。遗憾的是,在讲其他语言的世界里,图霍尔斯基仿佛是不存在的。

柏林尼卡出版社是一家小出版社,在纽约和柏林都有办事处。如今,该社试图纠正这种不公平现象,给图霍尔斯基做些国际推广,就像去年红极一时的“卡尔·克劳斯项目”那样——克劳斯是20世纪又一位伟大的德语讽刺作家。一名女士的努力亦功不可没,她就是柏林尼卡出版社创始人伊娃·C·施韦策,这位前专栏作家于2010年成立了这家出版机构。

截至目前,她的得意之作包括一部柏林食谱、一张魏玛时代歌曲光盘、以及《摇墙》,即埃里克·基斯鲍姆的1988年东柏林演唱会实况。

现在轮到图霍尔斯基了。“他是天才作家,他的大量作品,尽管是新闻报道体裁,仍然让人感觉就像是刚写好的。”施韦策女士表示。

去年,柏林尼卡出版了《柏林!柏林!来自魏玛共和国的报道》,是为图霍尔斯基当记者时的散文和诗歌集;今年5月,又出版了他的中篇小说《莱茵斯堡:写给恋人的故事》。后者发表于1912年,助推图霍尔斯基一举进入世界文学名人榜。

《莱茵斯堡》的篇幅和短篇小说差不了太多,讲述了一对未婚夫妇外出度周末的甜蜜故事。他们原打算到腓特烈一世的旧宅莱茵斯堡去,性爱也是议程之中的事。但人们意外地看到,这对恋人只是漫步和闲聊,并在放映机上看了一部电影。他们彼此之间那种自由和简单的态度,包括对性事的随意处理,就像一股清新的微风从年轻读者头上吹拂而过。

第一次世界大战改变了一切。图霍尔斯基在完成法学博士学位后应召入伍,军旅生涯令他成了更加坚定的左翼和平主义者。他开始为《世界舞台》撰稿——这是一份戏剧类周刊,但其选稿弹性随着时间流逝不断扩大,成了独立左派的传声筒。图霍尔斯基以这份刊物为基地,嘲笑旧政权的反动体系、魏玛共和国的罪恶、柏林人的自负以及德国人的怪癖。

为避免麻烦,他用4个笔名撰稿,以4种艺术个性处理令他感兴趣的各种话题——

“勇敢的老虎”主打讽刺诗,以及为柏林最重要的歌舞厅填词。“彼得黑豹”用于处理戏剧批评、书评和轻讽刺,与“卡斯帕·豪泽尔”部分重叠,后者常触及与前者相同的主题,是从一位对战后世界大惑不解的德国人的角度解读。猛烈的抨击则落到“伊格纳兹·罗贝尔”身上,图霍尔斯基将其塑造为一个弯腰驼背红发的角色形象,理平头、戴眼镜、胆汁多。

图霍尔斯基曾用“一只手上的5根手指”描述他在写作时的多重身份。“我们爱团结,我们恨团结,”他写道,“我们分开行走,但我们全都攻击同一个敌人。”

在这么些笔名间灵活切换,让他能够自由自在地在不同的报刊上展现滑稽或愤慨。《柏林!柏林!》中有一篇以“黑豹”之名发表的散文,题曰《瑞士奶酪中的洞是从哪儿来的?》

他在通过制造荒诞感引爆笑点这方面也很在行。“原本宣布在8:30时可能发生的混乱,被政府的一项紧急法令推迟了。”这是他1931年撰写的系列模拟新闻的第一条,据说,他是从报纸头条不歇气地、连珠炮式地炮制所谓重磅头条报道这种现象中得到灵感的。

“今天,国家混乱局开始办公,”此后两天,他又动笔。“每次混乱都必须获得该局发放的‘混乱爆发’特别许可证才行。事后,国家混乱局稽查处和地方混乱稽查官员须进行复查。”

图霍尔斯基刻意将创作面伸展得很宽,从《德国,德国就是王道》中气势逼人的责问,到与画家约翰·哈特菲尔德合作制作的魏玛德国系列画像,再到成打成打地为柏林的主要歌舞厅填写歌词——浪漫的、讽刺的乃至伤风败俗的,无奇不有。

“他具备无与伦比的幽默感,运用过很多有趣的双关语和图像,”威斯康星大学德语教授艾伦·拉里奥说。拉里奥对魏玛歌舞表演有所研究,在他看来,图霍尔斯基太“全能”了。

1933年,纳粹夺取政权后,立刻下令焚毁图霍尔斯基的作品,剥夺了他的公民权。1935年,美国犹太问题研究所出版了《德国犹太人》一书,用了23页篇幅介绍图霍尔斯基,比其他作家的篇幅都长。也就是在同年,图氏被迫流亡瑞典,由于对民主政治在祖国的崩溃和对自己的命运感到沮丧,他此后不久便因药物服用过量身故,享年45岁。

“读到那些指控我毁掉德国的报道,我慢慢变疯了,”他在写给一位朋友的信中提到。“20年来,我只因一件事感到痛苦——没能够成功地将任何一名警察从其岗位上除掉。”

资料来源:青年参考,编译 陈荣生 ,2014年06月18日