Bei meinem ersten Besuch im Pekinger Sonnendorf, das Kinder von Straftätern und Hingerichteten beherbergt, war ich einfach nur beeindruckt, doch Zhang Shuqin war nicht vor Ort und meine Infos blieben dürftig. Doch zwei Jahre später gelang es mir, die stets beschäftigte Dame bei einem erneuten Besuch zu sprechen und tatsächlich, das war sehr aufschlussreich ...

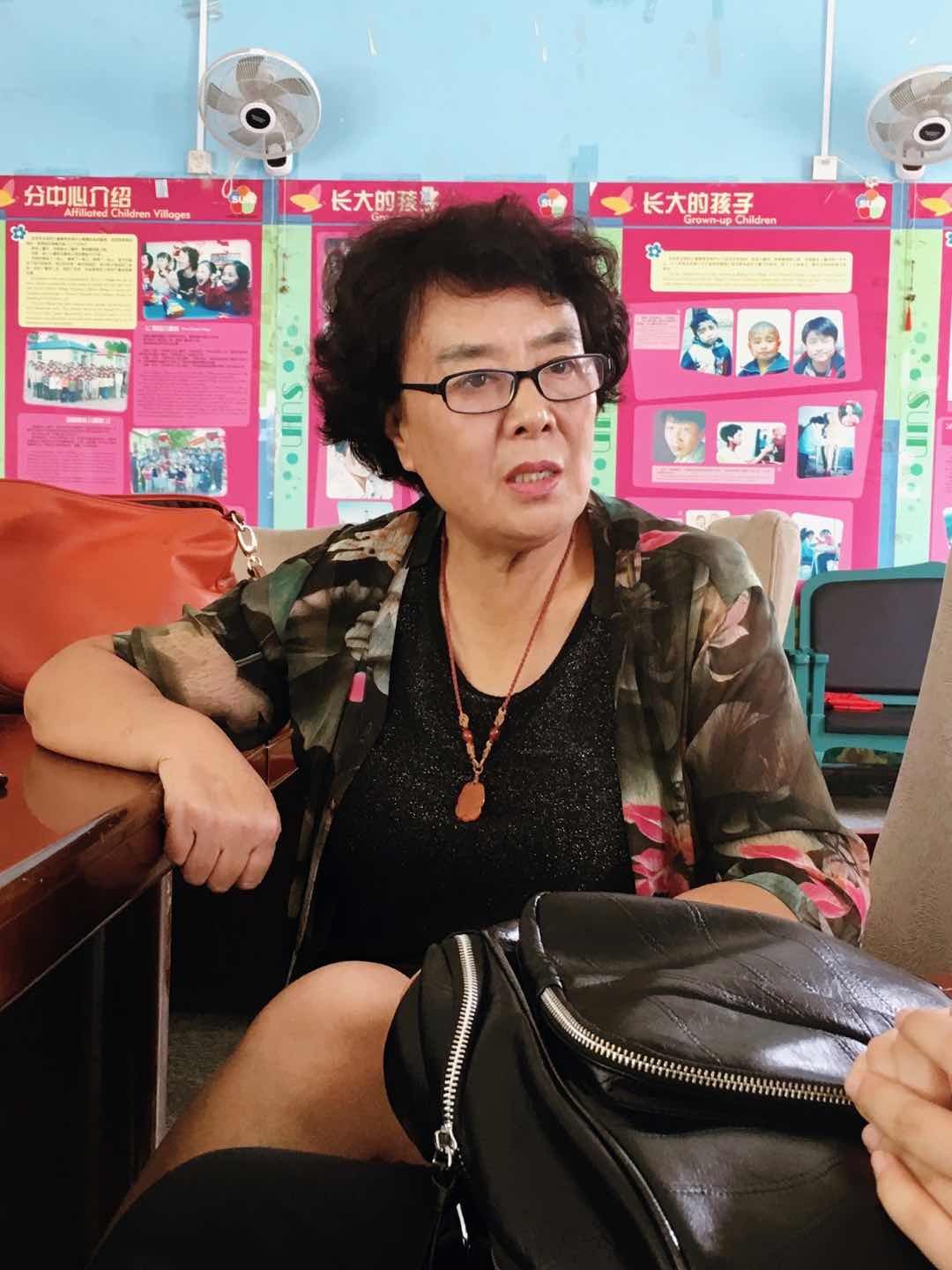

Zhang Shuqin, Gründerin der Sonnendörfer, Ort für Kinder von Straftätern und Hingerichteten

„Ich kenne eine Polizistin“, sagt die Frau eines Interviewpartners, „das wäre doch was für Sie.“ Ich hebe neugierig die Brauen. „Natürlich.“ Eine Polizistin hatte ich noch nicht. „Sie hat ein Kinderdorf gegründet“, fährt die Dame fort und freut sich, dass sie mir weiterhelfen kann. Ich stutze. „Ein Kinderdorf?“ Dann dämmerts. „Ach! DIE Polizistin!“ So klein kann China sein. Gemeint ist die inzwischen sehr populäre Gründerin der sogenannten Sonnendörfer mit Hauptsitz in Peking.

Zhang Shuqin. Eine Frau und Kämpferin für im wahrsten Sinne verlorene und vergessene Kinder, Kinder, die derart unerwünscht sind, dass sie sowohl aus dem Rahmen von Familienfürsorge als auch aus der Obhut der Regierung fallen. Es sind Kinder, die nicht selbst schlecht sind. Natürlich. Ihre Eltern taten Schlechtes und sind nun im Gefängnis, verbüßen eine gerechte Strafe oder warten auf ihre Hinrichtung. Die Rechnung ist leicht. Millionen Verhaftungen im Jahr, Millionen von obdachlosen Kindern von einem Tag auf den anderen … In Deutschland kennt man den Spruch: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und man schaut kritisch auf die Nachkommen. Das ist in China nicht anders. Hier heißt es: Der Sohn eines Helden ist ein Held. Und der Sohn eines Verbrechers ist ein Verbrecher. Und wer möchte sich schon um kleine Verbrecher kümmern?

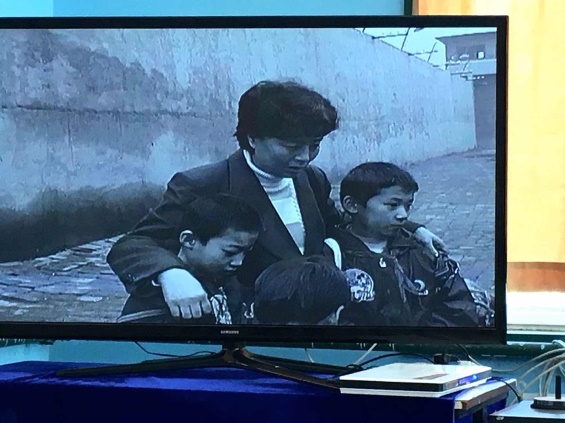

In früheren Zeiten hat man darum schon mal vorsorglich ganze Sippen ausgelöscht. Freilich macht man das heute nicht mehr. Doch die Kinder zum Erhalt des guten Systems sich einfach ihrem Schicksal und der Verwahrlosung zu überlassen, kommt dem erschreckend gleich. Für Zhang Shuqin war dieses Dilemma nicht mehr zu ertragen gewesen und aus privater Initiative begann sie zäh und ausdauernd eine Bewegung in Gang zu setzen, den von Staat und Gesellschaft ausgestoßenen Kindern neue Heimat und Würde zurückzugeben. Mit Erfolg. Schon zwei Jahre zuvor hatte ich das Pekinger Sonnendorf besucht, ließ mich bewegen von Ort und Geist des groß angelegten Unternehmens. Habe mit den kleinen Kindern gespielt, mich herumführen lassen, den obligatorischen Film über die Entstehungsgeschichte angesehen, in dem man einiges über die Kinderheime und weinenden Mütter bei Gerichtsverhandlungen sieht, und mir über das Leben vor Ort von einem der Helfer berichten lassen. Ich erfuhr einiges, doch nichts von der Gründerin selbst, nichts als das Obligatorische, das man über sie in der Presse lesen kann. Ein Gespräch mit ihr nun nachzuholen würde dem Blick auf dieses Engagement Tiefe geben und ich war gespannt, wie eine neuerliche Begegnung mit dem ersten Eindruck standhalten würde.

Nach einer langen Taxifahrt in den äußeren Kreis Pekings gelange ich also diesmal mit meiner Dolmetscherin Shasha erneut in das große grüne Gelände mit seinen liebevoll bemalten Häusern. Ich erinnere mich noch. Hier war dies. Hier war das… aha… Shasha, guck mal! Es ist zehn Uhr morgens und wir sind genau pünktlich in der Empfangshalle des Sonnendorfes. Eigentlich. Nur… dort hat noch keiner Zeit für uns. Frau Zhang Shuqin steht geschäftig in einer Traube von Fernsehleuten mit dicken Kameras und kümmert sich um Kinder, die sich gerade für einen Tanz parat machen. Die Kleinen sollen poussieren. Entenmarsch und Powackeln, Arme recken und moderne Beats tanzen. Eine Show für mehr Spenden. Zhang Shuqin ist Presseprofi. Hier wird es live demonstriert. Und irgendwie muss das Geld für die Kinder halt reinkommen.

Es dauert sehr lange bis der Tumult beendet ist, die Kinder sich wieder zurückziehen dürfen und die Dame sich hoheitsvoll zu uns an den Tisch setzt, angespannt und nur halb bei der Sache, denn wir sind, wie wir bald bemerken, nur ein Zwischentermin. Nach uns wird ein junger Popstar erwartet, ein großer Spender. Ganz wichtig. Da aber jeder Interviewpartner ein potenzieller Dominostein in der Medientrommel der Expolizistin sein könnte, beantwortet sie dennoch geduldig alle meine Fragen… Und das ist ein Glück, denn ihre Infos gehen weit über das Kinderheim als solches hinaus, stattdessen mitten hinein in ihre eigene Geschichte. So erfahre ich, dass anders als ausführlich in der Presse, anders auch als in ihrem eigenen Heimfilm dargestellt, und von ihrer Freundin so benannt, sie gar keine Polizistin ist. Niemals gewesen war. Ein wichtiges Detail. Wahrscheinlich aber klingt Polizistin spektakulärer, folgerichtiger, auf jeden Fall pressewirksamer… und das ist wohl auch der Grund, warum Zhang Shuqin ihrerseits diese Variante eher vertieft hat, statt jemals eine Klarstellung zu versuchen. Auch jetzt, da ich sie darauf anspreche, sagt sie nur recht beiläufig: „So, ach, das steht in der Presse…?“

Zhang Suhqin hat zwar Mitte der achtziger Jahre wirklich in einem Gefängnis gearbeitet, hat die Not der zurückgebliebenen Kinder von Straftätern und auch die der verzweifelten Eltern immer wieder miterlebt, aber nicht als Polizistin, sondern als Chefredakteurin vor Ort. Auch der tiefere Grund für ihr beherztes Engagement, die Sensibilität zum Eingreifen, geht, blickt man auf ihre gesamte Biografie zurück, nicht etwa auf dieses konkrete Erleben zurück, wie so gerne geschildert wird, sondern vielmehr auf den Zeitraum davor, die Kulturrevolution, also jene Zeit, über die man in China nicht so gerne spricht und die, wie ich in meinen Interviews gewahr werde, doch immer wieder einen langen Arm in das Schicksal ihrer Kinder und Kindeskinder hat. Tatsache ist, warum die Wahrheit erzählen, wenn die Fallhöhe einer Polizistin medienwirksamer und oberflächlich betrachtet schlüssiger ist? Man könnte einwenden, hier handele es sich nur um ein spitzfindiges Detail. Mag sein, doch ich finde, es ist ein Detail, das die Seele eines außerordentlichen Engagements enthält und nicht zugunsten einer Pressepropaganda völlig überschrieben sein sollte.

Hier also nun die Geschichte von Frau Zhang Shuqin…, endlich ist es soweit, ich räuspere mich, will fragen … doch, kaum, da wir die ersten Sätze gewechselt haben, werden uns Nudeln in Plastikschüsseln auf den Tisch gestellt. Frau Zhang hat Hunger. Und das Aufschlürfen der Nudeln in traditioneller Pekingsoße dauert. Die Zeit tickt. Gesprochen wird nicht. Dann endlich, - der Magen ist gefüllt -, kehrt auch die Aufmerksamkeit von Zhang Shuqin zurück und sehr offen beantwortet sie die Rahmendaten zu ihrem Leben. Interviews sind ihr geläufig.

Zhang Shuqin ist, wenn ich aus einem Wirrwarr von zum Teil sich widersprechenden Zahlenzuordnungen die richtigen Schlüsse gezogen habe, 1950 geboren. Als junge Frau hat sie chemische Medizin studiert, was mehr der Medikamentenkenntnis als der medizinischen Anwendung nahe ist, und arbeitete daraufhin als Krankenschwester, was wiederum gefährlich nah an den Dienst eines Arztes heran reicht, und der Grund dafür war, dass sie, wie alle Intellektuelle und Ärzte, bei Ausbruch der Kulturrevolution aufs Land verschickt wurde. Ihr Einsatz sollte auf dem Acker sein. Aber als man sich ihrer medizinischen Grundkenntnisse gewahr wurde, ernannte man sie lieber zur Dorfärztin. Was sie hierfür zusätzlich wissen musste, lernte sie aus einem Handbuch über westliche Medizin. Sie sagt:

„Ich habe ein Gen, das macht, dass ich möglichst viel lernen möchte.“

Und so verstand sie die turbulenten Jahre der Kulturrevolution letztlich als eine Herausforderung, an der sie reifte, zu improvisieren lernte. Bis sie eines Tages Mitte der siebziger Jahre in ein fern gelegenes Bergkrankenhaus geschickt wurde. Der medizinische Zustand dort war katastrophal und Zhang Shuqin entsetzt. Die Menschen litten unter bitterster Armut. „Ich habe Frauen gesehen, die entbanden ihre Babys im Schweinestall“, sagt sie traurig. Und: „Ich bin selbst auf dem Land aufgewachsen, geboren in Shanxi, das war auch hart, eine sehr arme Provinz, aber verglichen mit dieser Situation, war das nichts.“ Es gab also jede Menge dort zu tun. Zhang Shuqin blieb sieben Jahre, bis 1983 und half im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

„Das alles hat mich sehr geprägt!“, sagt sie heute, mehr noch: Es hat den Grundstein für ihr Mitgefühl gelegt und auch ihr Wertesystem neu begründet. Von unten betrachtet sehen Lebensläufe von Menschen ganz anders aus. Sie war nah an Volk und Geschehen und musste ganz nebenbei auch noch ihr eigenes, persönliches Schicksal meistern. Um ihre Eltern zu entlasten, hatte sie früh einer Ehe mit einem Mann zugestimmt, den sie nicht liebte. Dennoch entwuchsen dieser „Distanz-Beziehung“ zwei Kinder. Das erste Kind, eine Tochter, bekam Frau Zhang mit 21 Jahren, 1971. Nach nur einem Jahr musste sie ihre Tochter an ihre Schwiegermutter abgeben. 1974 brachte sie ein zweites Kind zur Welt und konnte die erste Tochter wieder zu sich nehmen.

Das alles war nicht so wie man sich eine Familie, noch weniger eine Liebe wünschte, doch erst nach acht Jahren ließ sich das Paar einvernehmlich scheiden. Ein Meilenstein der Selbstbestimmung. Irgendwann in dieser Zeit begann Zhang Shuqin zudem ihre Erlebnisse niederzuschreiben, diese auch zu veröffentlichen. 1983 verließ sie das Bergkrankenhaus und wurde Redakteurin beim Gesundheitsministerium. Dort blieb sie ein Jahr. In dieser Zeit besuchte sie einmal ein Gefängnis. „Ich war verblüfft über die Sauberkeit der Einrichtung“, erzählt sie „und schrieb darum einen Artikel darüber“. Das wiederum las das Polizeiamt, war erfreut, dachte nach, kam auf die Idee, selbst eine Pressestelle einzurichten und diese, - es liegt auf der Hand -, mit Zhang Shuqin zu besetzen. Zhang Shuqin, wieder neugierig, witterte Schreibstoff und nahm darum das Angebot gerne an. Sie hatte nur einen Wunsch: „Ich möchte auch eine Polizeiuniform tragen dürfen.“ Das hat hat man ihr gewährt.

Und hier beginnt wohl der Mythos von der Polizistin, die einst eine Krankenschwester war und nun Chefredakteurin wurde, schreibend, über die Insassen des Gefängnisses, beiderlei, Gefangene und Polizisten. Die Gefangenen selbst durften ebenfalls Artikel schreiben. „Damit konnten sie die Länge ihrer Strafe verkürzen“, erklärt Zhang Shuqin. Sie durften sogar die Texte der Redakteurin gegenlesen und sie absegnen oder nicht. Zusätzlich zu den Artikeln schrieb Frau Zhang noch ein Theaterstück über das Leben im Gefängnis. Dies wurde sowohl aufgeführt als auch verfilmt. Sie selbst spielte die Richterin. Doch was anfangs wie eine Realromantik von ihr zu Papier gebracht wurde, mit Geschichten, in denen Straftäter in hehrer Moral glänzen und geläutert zu guten Menschen werden, nahm immer ernstere und betroffenere Züge an.

Spätestens dann als die Insassen des Gefängnis endgültig begriffen, dass sie es hier mit einer mitfühlenden Person zu tun hatten und daher allmählich begannen, Zhang Shuqin ihre tragischen Geschichten zu erzählen, vor allem aber über den Verlust und ungewissen Verbleib ihrer Kinder zu klagen. Sie warfen sich Zhang Shuqin zu Füßen, baten sie, nach den Kindern zu suchen, schluchzten, waren verzweifelt. Die Realromantik begann zu beben und endlich wurde Zhang Shuqin ein Problem deutlich, über das sie zuvor gar nicht nachgedacht hatte: Kinder, die zurück bleiben, weil ihre Eltern ins Gefängnis müssen, dürfen in kein Heim, sind nicht Waise, sind Niemandskinder. Doch was tun?

Nach drei vergeblichen Jahren, auf diese Situation positiv einzuwirken, die Regierung zum Handeln zu bewegen, und nach ersten Versuchen, verlassene und umherstreunende Kinder aufzufinden, war Zhang Shuqin selbst der Verzweiflung nahe. Sie kündigte ihre Arbeitsstelle, auf die sie so stolz war, gab ihre Polizeiuniform ab und wurde nun richtig aktiv. Der Umgang mit den Medien war ihr durch die Pressearbeit schon vertraut. Sie machte Werbung und suchte jede Medienkonfrontation.

Doch leider, der Erfolg blieb ebenso aus wie das Geld und auch die Regierung schaute weiterhin weg, aber ließ Zhang Shuqin machen. Also gründete sie eine eigene Firma. Eine Fabrik für Ziegel zum Beispiel. Aus dem Gefängnis entlassene Männer sollten dort arbeiten. Hat nicht geklappt. Dann eine Kleidungsfirma, Motoren, Türen, immer wieder neue Anläufe. Immer tot geborene Versuche. Wenigstens aber festigte sich allmählich eine Basis von Spenden und der Bau des ersten Sonnendorfes konnte seinen Lauf nehmen. 1996 in Shanxi. Weitere folgten. So ist das bis heute.

Die Heime tragen sich fast ausschließlich durch Sponsoren und Stiftungen. Die Gründung der Dörfer ist zwar eine Erfolgsgeschichte, doch kann sie es nur bleiben, wenn die Öffentlichkeitsarbeit nicht nachlässt. Immerhin... die Regierung nimmt in bescheidenem Rahmen allmählich Notiz von der Not der Kinder und die Menschen im Land auch. Sie kommen zu Besuch und schauen und spenden.

Momentan leben 113 Kinder im Sonnendorf in Peking. Nur 63 von ihnen sind in der Stadt selbst geboren. Pro Kind ist im Jahr eine Summe von 5000 Yuan aufzubringen. 500 Yuan bekommen die Kinder, welche bei Angehörigen betreut werden. Das sind umgerechnet in Euro nicht einmal hundert Euro. Eine Wohneinheit beherbergt 8-13 Kinder plus Betreuer. 50.000 Yuan gibt das Budget für Renovierung her, Feuerschutz und regelmäßige Desinfektion. Es gibt insgesamt zehn Wohneinheiten, doch nur für drei von ihnen reicht das Geld. Die Sponsoren, viele auch aus dem Ausland, sind oft nur sporadisch aktiv. Vereinzelt beteiligen sie sich an den Fixkosten und es ist nicht einfach, die Gesamtsumme des jährlichen Überlebens, Heizkosten, Schulgebühren, Essen etc. zu sichern.

Erfreulich: Daimler Benz hat sich eingebracht, der Präsident der Handelskammer von Dänemark und auch die schwedische Königin waren schon mal da. Die hat sogar so viel gespendet, dass davon direkt zwei weitere Dörfer gegründet werden konnten. Es arbeiten viele Ehrenamtliche für wenig oder gar kein Geld mit und auch die Kinder selbst müssen an der finanziellen Situation mitwirken: Mal tanzen für einen guten Zweck, wie heute Morgen, oder, wie am Nachmittag, bei einem Behinderten-Tischtenniswettbewerb die Bälle aufheben. Zhang Shuqin will die Kinder in die Gesellschaft integriert, zumindest wahrgenommen wissen. Nur so kann sie für Hilfe werben und das Bestehen der Heime sichern. Die Kinder sind gut aufgehoben und leben geradezu idyllisch, doch eine richtige psychologische Betreuung gibt es nicht. Zwei Mal im Jahr nur können sie einen Therapeuten besuchen. Mehr ist finanziell nicht drin. Zhang Shuqin sagt:

„Dreißig Prozent der Kinder sind stabil. Vierzig haben Wutausbrüche.

Der Rest ist schwierig, introvertiert.“

Manche Kinder dürfen nach kurzer Zeit tatsächlich wieder zu ihren Eltern zurückkehren. So wie diese, die ich beim letzten Mal auf dem Arm hatte. „Zhang Shuqin schaut auf meine Fotos. „Ja, die sind nicht mehr da“, sagt sie mit einem kurzen Kopfnicken. Doch für zehn Prozent der Kinder wird es das garantiert niemals geben, das sind die Kinder der Todeskandidaten. Einmal im Monat finden Gruppengeburtstage mit Kuchen ohne Geschenke statt. Nur an Weihnachten gibt es ein kleines gesponsertes Präsent. Größere Kinder bekommen zehn Yuan Taschengeld im Monat, kleinere fünf Yuan, mehr können sie bei der Hilfe in der Landwirtschaft erwerben. Das Geld wird dann meist gespart und für die Besuche bei den Eltern, so dies möglich ist, aufgehoben. Die Gefängnisse haben die Verhältnisse gelockert und so können die Kinder theoretisch mit den Eltern öfter als früher telefonieren, größere Kinder machen dies nicht mehr gerne. Sie wollen das Gefühl eines normalen Lebens haben. Nur die Todeskanditatenkinder sind von allem ausgeschlossen. Sie lässt man diskret im Ungewissen. Die Unterstützung der Kinder erfolgt bis zum Abschluss des Studiums und danach verliert sich meist die Spur.

„Das ist bedauerlich“, findet Frau Zhang. Kaum ein Kind meldet sich wieder. Die Dokumentation bricht ab. Warum? Zhang Shuqin zuckt mit den Schultern. Sind die Kinder nicht dankbar? Ich wundere mich auch. Ist der Ort zu groß für Liebe? Gibt es zu viel Rummel? Möglich, doch derlei Fragen gibt sich Frau Zhang gar nicht hin.

Sie hat anderes zu tun. Sieben Dörfer wollen versorgt sein. Und sieben Dörfer klingen nach einer beachtlichen Zahl und sind doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber auch der kleinste Tropfen ist wertvoll. Deswegen wurde Zhang Shuqin auch für ihren Einsatz und das 23jährige Jubiläum ihrer Arbeit erst gestern groß gefeiert, -wieder so eine pressewirksame Gala-, gesponsert von einem Hotel, welches die Kinder einmal im Jahr zum Essen einlädt. Titel der Veranstaltung: Dankbarkeit!

Dankbar auch um ein sehr informatives Gespräch verlassen wir an diesem Mittag das idyllische Gelände, der Superstar schmeißt uns quasi raus. Wir fühlen uns ein wenig merkwürdig. Das Bunte und Freundliche dieses abgelegenen, friedlichen Ortes mit seinen Bioäckern, wo die Kinder Gärtnern und Selbstverantwortung erlernen sollen, die liebevollen Zeichnungen an den Häusern, engagierte Helfer und gestapelten Koffer voller Geschenke, all das ist in Wirklichkeit Zeugnis eines sehr harten Lebens, das auf dem zerbrechlichen Rücken eines einzelnen, aktiven Menschen ruht, eines Menschen, der aus seinem Mitgefühl einen Riesenpressewirbel gemacht hat, um den Fortgang der Hilfe zu sichern. Ein einziger Mensch, der versucht, immer größer zu werden, um immer mehr Kinder retten zu können, und dabei aber auch von einem dem Einzelnen Zugewandten zu einer Maschinerie geworden ist. Zwangsläufig.

Frau Zhang ist schon lange nicht mehr zum Anfassen für die Kinder. Vielleicht ist es das, was wir als Dilemma empfinden, als wir an diesem Tag das Gelände verlassen, einfach zu sehen, dass allein die schiere Zahl der Notdürftigen im ganzen Land und das fehlende Geld es unmöglich machen, mehr zu geben als die wohl meinende und gut strukturierte Verwahrung, inclusive freundlich und sozial gesinnter Helfer. Es ist schwer in Worte zu fassen. Denn was uns bewegt, hat nichts mit dem Ort an sich zu tun, dieser Ort ist wunderschön und liebevoll gestaltet und das Engagement beispiellos. Es hat vielleicht damit zu tun, dass es diesen Ort gar nicht geben dürfte. Und es daher schwer zu sagen ist, ob diese Kinder nun Glück haben oder ob nicht.

Simone Harre, 1971 in Freiburg geboren, lebt als zweifache Mutter und prämierte Autorin in Brühl. Als sie 2014 zum ersten Mal nach China reist, erkennt sie, dass sie alles, was sie zuvor über die Volksrepublik gedacht hat, revidieren muss. Sie geht auf die Suche nach dem »wahren« China. Fünf Jahre lang spricht sie mit Chinesen aller Schichten und bekommt einen tiefen und seltenen Einblick in das Leben der Menschen hinter der Kulisse.

https://simoneharre.com/