北京有个著名的“太阳村”,专门收留服刑人员和死刑犯的子女。两年前的初次访问令我印象深刻,当时却未能见到张淑琴,因而对那里的了解仍然不够。两年后再度探访,终于得见忙碌的张女士,与她一番交谈,收获颇丰。

张淑琴,收容服刑人员子女的“太阳村”的创办人

“我认识一个女警官”,一位访谈对象的妻子说,“不知道你感不感兴趣。”我好奇地睁大了眼睛:“那还用说。”我还从来没有采访过女警官呢。“她创办了一个儿童村”,那位女士继续说。我愣住了:“儿童村??”然后忽然顿悟:“哦,就是那个女警官呀!”原来中国也很小,我们这么容易就说到一块去了,没错,她就是那个著名的北京“太阳村”的创始人。

张淑琴是一位女性,也是一位战士,她在为那些在真正意义上被丢弃和遗忘的孩子们而战。这是一些不受欢迎的孩子,没有家庭照顾,政府也不负责监护。但他们并不是坏孩子,虽然他们的父母犯了罪,正在监狱里服刑甚至已经伏法。不难想象,每年上百万人犯罪服刑,他们的孩子很多流落在外,无家可归。德国人有一句形容代代相传的老话叫“苹果落地不会远离树干”,中国人也一样,所谓“龙生龙凤生凤”,罪犯的孩子谁愿意照顾呢?

中国古代有株连之法,甚至于斩草除根,这在今天当然早已不可能了。但良好秩序的维护还是令这些孩子遭到牵连,他们被无情抛弃,遭受漠视,实在令人痛心。对这样的惨状,张淑琴无法视而不见。她以个人名义发起倡议,开始了一桩艰难而执着的事业。她要给这些被抛弃的孩子们一个家,让他们重获尊严。她成功了。

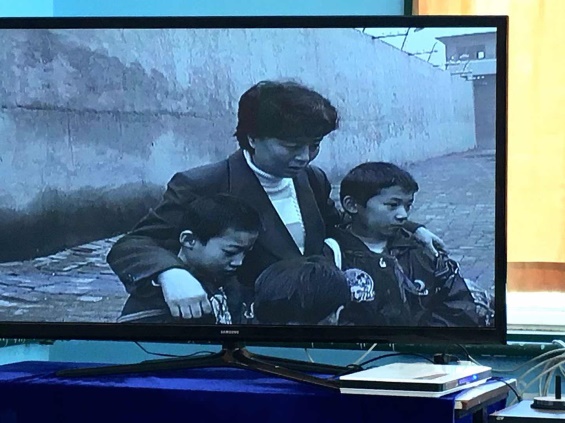

两年前我就已经探访过北京的“太阳村”,并为这个壮举和支撑它的精神深深打动。我在村里和孩子们一同玩耍,在工作人员带领下各处参观,学习了每一位来访者必看的项目历史影片,其中有这个儿童之家的介绍,也有法庭上服刑母亲哭泣的镜头。我还听一位助理为我描述了这里的生活。我知道了很多,却没有见到创始人,除了在媒体上读到的那些报道外,对她本人一无所知。如今我有机会和她面对面、深入了解她投身这一事业的心路历程。我也很想知道,再次的接触是否会令我最初的印象有所改变。

于是,我和翻译莎莎又一次坐上出租车,长途奔波来到北京郊区。很大的一块地,绿意盎然,彩绘的房屋显得很有爱。没错,我还记得,这是这里了,莎莎你看!上午10点,我们准时出现在太阳村的接待厅,然而却暂时没人接待,大家都还忙着,顾不上我们。张淑琴在一群举着沉重摄像机的电视人包围中,照料着孩子们,让他们做好舞蹈准备:小鸭子走走,小手臂摆摆,跟着现代音乐的节拍舞动起来。这样的演出是为了募得更多捐款。张淑琴是新闻专业出身,而这就是一个现场演示。孩子们需要的钱总要以某种方式筹到。

这一阵闹腾过了很久才结束,孩子们终于可以退场了。张女士庄重地坐到我们的桌子前面,整个人还处于一种紧绷的状态,而且显得有些心不在焉。因为——我们也很快意识到,我们的访谈只能算是一个幕间插曲。排在我们后面的正主儿是个年轻的流行歌星,一位大捐赠者,非常重要。但因为每一位采访者都有带动媒体为她宣传的潜在可能,所以她还是耐心地回答了我的全部问题。幸运的是,她透露的信息远远超出儿童村的范围,她直接进入了自己的故事。我这才知道,虽然媒体上、她自己儿童村的宣传片里,还有她的朋友们都称她为女警官,但她其实并不是、也从来没当过真正意义上的警察。这是一个重要的细节。不过,也许是因为女警官这个名号听起来更威风、更有说服力,而且肯定也更有新闻效应,张淑琴并没有试图去澄清这一点,她宁可将错就错,坐实这个版本。就算我现在又提起这事,她也无非是淡淡地说:“哦,是吗,媒体上是这么说的?”

虽然在上世纪80年代中期,张淑琴的确在监狱工作过,但她并不属于狱警。她是以监狱刊物主编的身份,一次次地目睹服刑犯人的父母子女的绝望处境。而她积极的奉献、她敏锐的介入,还有其深层原因,那就是她的个人经历——不是现在人们常常提到的这段经历,而是在此之前,在如今中国人都不愿提起的“文化大革命”时期。采访中我也意识到,这段时期的影响一直延及她的儿辈与孙辈。其实,如果女警官人设更有媒体效应、表面上也更具有说服力,那又何必揭穿事实呢?人们会反驳说这不过是一个无足轻重的细节。也许是吧,但我觉得这个细节中包含着一个做出非凡奉献的灵魂,它不应当完全被新闻宣传所遮蔽。

张淑琴终于要开始讲自己的故事了……我清清嗓子打算开始提问……可是,我们还没谈两句,人们就端上了面条,盛在塑料碗里。张女士饿了,时间在传统北京炸酱面的吸溜声中流逝。没有人说话。最后,终于,张女士填饱了肚子,恢复了精神。她非常坦诚地讲述了自己的基本经历,她对采访早已驾轻就熟。

关于张淑琴的信息总是有些混乱甚至自相矛盾,但如果我分析得不错的话,她生于1950年。她年轻时学的是化学医学,一个更偏药学而非医学的专业。毕业后她做过护士,而这个岗位又把她危险地推向医生的工作,因为当时文革爆发,她和所有知识分子与医生一样被下放到农村。原本是让她下地干活,但人们发现她具备基础医学知识,就让她做了村里的大夫。她不懂就学,欠缺的知识全靠一本西医手册补充。她说:

“我身上有一种好学的基因。”

因此,文革的动荡年月在她看来是一种挑战,让她成熟,让她学会了即兴发挥。直到上世纪70年代中期的一天,她被派到一个偏远的山区卫生院,那里的条件无比恶劣。张淑琴惊呆了。老百姓堪称赤贫,“我看见女人在猪圈里生孩子”,她伤感地说,“我自己也是在农村长大的,我出生在山西,生活也很苦,那个是非常穷的省份,但和这里一比根本算不上什么。”要做的事情太多了。张淑琴一呆就是7年,她尽自己所能帮助这里的人们,直到1983年才离开。

“这一切都对我产生了很大的影响”,她说。更重要的则是,它在她心中埋下了同情的种子,也重建了她的价值体系。不过,换个角度看她的经历,还能看到一点别的东西。她积极助人做事,同时也还要掌握自己的个人命运。为了减轻父母的负担,她很早就答应了嫁给一个自己不爱的男人,虽然关系疏远,但还是生了两个孩子。大女儿是1971年张淑琴21岁上生的,一年后她不得不把女儿交给婆婆带。1974年她生下了第二个孩子,也终于得以把大女儿接回到自己身边。

这不能说是人们所想望的那种美好家庭,更谈不上爱情,但直到婚后八年双方才友好分手。这是一个自决的里程碑。大约也就是在这段时间里,张淑琴开始把自己的经历写下来并投稿发表。1983年她离开了山区卫生院,在卫生部门做了一名编辑。她在那个岗位上呆了一年,其间她参观过一所监狱。“监狱的卫生程度之高令我惊讶”,她说,“我就此写了一篇文章。”监狱警方看到这篇文章很高兴,就考虑成立自己的新闻机构,而且,当然是要请张淑琴来担纲。张淑琴再次觉得好奇,也觉得这是很好的写作素材,于是欣然接受了这个提议。她只有一个愿望:“我也想穿警服。”这个愿望得到了满足。

这个曾经是护士、后来成为主编的女警官的神话也许就是从这里开始的。她写监狱里的人,既写服刑人员,也写狱警。服刑人员也可以自己写文章,“他们这样做还有可能缩短刑期”,张淑琴说,他们甚至还可以对她这位主编的文章进行校对审阅。除文章外,张淑琴还写过一部关于监狱生活的剧本,不仅搬上舞台,还拍了电影。她自己还在剧中扮演法官。但她一开始写的关于罪犯被高尚道德感化、重新做人的那些现实浪漫主义故事,渐渐地却带上了一点严肃的、触动人的东西。

后来监狱里的服刑人员慢慢意识到面前的这个人富有同情心,便开始向张淑琴诉说自己的悲惨故事,但说得最多的还是自己的孩子丢了、找不到了。他们哀求张淑琴帮他们寻找孩子,泣不成声,无比绝望。现实浪漫主义渐渐崩塌,最后张淑琴发现面前是一个自己从未想过的问题:因为父母服刑而被迫留守的儿童,不归福利院管,因为他们不是孤儿,他们只是没人管的孩子。那又该怎么办呢?

张淑琴努力发声,试图改善这一状况,推动政府有所行动。她自己也开始试着寻找弃儿和流浪儿。但三年的努力徒劳无功,她自己也接近绝望边缘。她于是辞去了引以为傲的工作,脱下警服,真正行动起来。她做过新闻工作,所以知道怎么和媒体打交道。她到处打广告,抓住每个机会和媒体面对面。

但遗憾的是,她既没有成功,也没有筹到钱,政府继续不管,但也不干涉张淑琴的行动。她于是成立了自己的公司。她开过砖厂,招刑满释放人员进厂工作,但也没有成功。而后她又尝试了生产服装、发动机、门,屡败屡战、屡战屡败。但不管怎么说,捐款的基础逐渐稳固,太阳村的建设也得以走上正轨,1996年,第一个太阳村在山西正式成立。随后又有更多的太阳村建立起来,一直坚持到今天。这些太阳村几乎完全由捐助者和基金会支持。虽然太阳村建成了,但要维持运作,在公众中的宣传还是不能松懈。政府有关部门也开始注意到了农村儿童和百姓的困难,派人过来参观并且解囊捐助。

目前北京太阳村住着113个孩子,其中只有63个是北京人。每年要为每个孩子筹集5000元,交由亲属照看的孩子则可以得到500元,换算成欧元还不到一百。一套住房可以容纳8到13个孩子和一位照管的“妈妈”,修缮、防火和定期消毒的预算是5万元。这里一共有10套住房,但所筹的经费只够三套使用。捐助者很多来自国外,也往往只是零散行动。偶然会有固定捐赠,但每年生存所需,取暖费、学费、伙食费等都难以保证。

令人欣慰的是,戴姆勒-奔驰公司慷慨解囊,捐助者里还包括丹麦商会主席和瑞典女王。女王甚至捐出巨款直接新建了两个太阳村。这里有很多志愿者在工作,仅拿取微薄酬劳甚至是无偿劳动。孩子们也要为改善经济状况做出自己的贡献。比如像今天,上午为公益表演舞蹈,下午在残疾人乒乓球赛中捡球。张淑琴希望孩子们能融入社会,至少要让社会注意到他们的存在。只有这样她才能宣传、求助,从而保住这些家园。孩子们都教养得不错,过着田园生活,但他们缺少真正的心理辅导。他们每年只能获得两次治疗,再多就负担不起了。张淑琴说:

“这里三成孩子心理稳定,四成孩子易怒,余下的孩子性格内向难以交流。”

有些孩子不用多久就可以回到父母身边。我上次来的时候抱过的那个孩子就是这样,我把照片给张淑琴看的时候,她点点头简洁地说:“是的,他们已经离开了。”但有少数孩子再也回不去了,他们的父母是死刑犯。孩子们每个月过一次集体生日,吃蛋糕,但没有生日礼物。只有圣诞节孩子们才会得到赞助方送的小礼物。大一点的孩子每月有10元零用钱,小一点的孩子有5元,他们还可以帮助干农活来额外挣些钱。这些钱一般都会存起来,在可能的情况下用于探望父母。监狱的限制如今已有所放宽,理论上孩子们可以比以前更经常地和父母通电话,但他们长大一些后就不愿意这样了,他们还是希望拥有正常生活的感觉。只有死刑犯的孩子被排除在这一切之外,人们小心地瞒着他们。

孩子们可以一直得到捐助,直到他们大学毕业。但之后他们大多就失去了踪迹。“很遗憾”,张淑琴说,几乎没有一个孩子回来。记录中断了。为什么?张淑琴耸耸肩。孩子们不感激吗?我也觉得不可思议。难道是这个地方太大了,承受不了爱?难道是因为炒作过头了?也许吧。但张淑琴也无暇去想这些问题。

她有其他事情要做。她要保障七个太阳村的供应。七个太阳村虽然听起来不少了,其实也仍然只是杯水车薪。但哪怕只是小小的一滴水,也是弥足珍贵的。所以就在昨天,张淑琴还为庆祝自己投身这一事业23周年举办了一场晚会来发挥新闻效应。晚会由一家酒店赞助,这家酒店每年请孩子们聚餐一次。晚会的主题是:感恩!

我们同样怀着感恩的心情结束了这次采访,带着满满的收获在中午时分离开了这片田园——也不妨说是被流行明星踢出来的,我们感觉自己在那里有点奇怪。这个僻静、安宁的地方有着美丽的色彩和友好的氛围,这里有孩子们学习园艺和自我管理的有机农田,房子上画着爱心图画,还有积极投入的帮助者和塞得满满的箱子,这一切的一切,其实都见证着一种非常辛苦的生活,它就背负在那一个人脆弱的脊背上。她以自己的同情心卷起了巨大的新闻漩涡,来确保捐助的延续。为了能够帮助更多的孩子,她试图把自己变得越来越强大,但却也把自己从一个个体变成了一台机器,无可避免。张淑琴早已不是孩子们能触碰到的人了。

或许正是为此,我们那天离开儿童村时感到有些吊诡。全国需要帮助的人那么多,资金又远远不够,二者之间存在巨大反差。仅从这一点就可以看到,这种善意而有章法、让热心公益的捐助者参与进来的做法,已经算得上是最佳方案了。但我们还是怀着一种难以言表的感受,可能根本就无关于这个地方本身。这个地方很漂亮、很有爱,人们的奉献也是无与伦比的。但或许,这样的地方其实本不该存在。而这里的孩子们是否又真的能算是幸运呢?

采访系列故事将在“”中德人文交流”公众号【问福中国】栏目连载,敬请期待。

Simone Harre(西蒙•哈尔)

作者简介:Simone Harre(西蒙·哈尔),德国人文学者,作家,为报刊撰写人物传记和文章,亦创作小说。她曾在德国和中国分别花费五年时间向人们询问对幸福的定义,并把她2014年以来在中国的访谈在德国结集出版。经她本人授权,“中德人文交流”公众号对访谈集进行选译连载,译文视情况略有删改。本系列图片与视频均由作者提供。

https://simoneharre.com/

译者:俞宙明 同济大学中德人文交流研究中心