1970年12月7日,尼古拉日(Nikolaustag)次日,一个典型的中欧冬日,阴沉,冰寒,肃杀。时任联邦德总理威利·勃兰特(Willy Brandt,1913-1992)向华沙犹太人隔离区反法西斯起义纪念碑下跪。

近日,值历史性的“华沙一跪”五十周年之际,勃兰特长子对《莱茵邮报》(Rheinische Post)说,此跪“绝非卑辱之态,而是耻感之举”(nicht als Unterwerfung gemeint, sondern als Demutsgeste)。

按照议程,作为联邦德国首位访问尚未缔交的邻国波兰的总理,勃兰特赴华沙签订《华沙协约》,旨在互认边界、抛弃前嫌、永结友好。虽遭政敌围攻与国民质疑,勃兰特执意东行,只因此行既能竖立一座东欧政策丰碑,亦可架设国际和解虹桥,不啻为勃兰特馈赠历史的一份圣诞厚礼。

签署仪式之前,勃兰特首先向华沙无名烈士纪念碑,继而向华沙犹太人隔离区反法西斯起义纪念碑敬献花圈。1943年4月19日至5月16日,隔离区犹太人揭竿而起,但最终被德国纳粹血腥镇压。起义方12000余人战亡,近30000人遭枪决,7000多人被押往集中营,隔离区被夷为平地。华沙犹太人隔离区反法西斯起义纪念碑值五周年之际落成。

现场人数远超《华沙协约》纸上的435个单词。

勃兰特缓步走近纪念碑,跟随两位手持花圈的波兰卫士,面容肃穆,却近乎僵硬,整个人似乎凝固在历史情景之中。

花圈落地,勃兰特礼节性地躬身抚平以德国国旗为底色的条幅。随即,后退几步。历史性一幕惊现!他双膝骤然跪地,面向纪念碑,以宗教般忏悔的姿态,在敷上一层薄冰的石板上纹丝不动地跪立半分钟。在场者哑然失色,直播员语无伦次。这是狂傲不可一世的德意志民族第一次在世人面前显露谦卑并忍受屈辱。

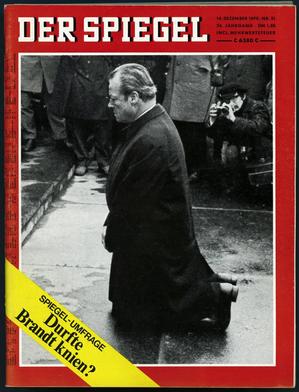

©1970年12月14日出版的第51期《明镜周刊》封面

这一屈膝,东道主波兰人感激涕零,该国政府2000年在勃兰特屈膝之处竖立纪念碑一座,并命名周边空地为“威利·勃兰特广场”;

这一屈膝,德国与邻国之间的“世仇”得以化解,对于冷战实为摧枯拉朽一击;

这一屈膝,德意志民族回归世界大家庭,如勃兰特1969年在执政纲领中所言,“成为睦邻友好之邦”(ein Volk der guten Nachbarn);

这一屈膝,为人类的反思精神与忏悔文化树立标杆,被誉为“欧洲千年来谢罪之最”;

这一屈膝,勃兰特荣登当年《时代周刊》年度人物;

这一屈膝,诺贝尔和平奖翌年便眷顾勃兰特,以彰其“为欧洲和平创设前提”

……

©波兰政府2000年在勃兰特屈膝之处竖立的纪念碑

诺贝尔和平奖喜讯不期而至之际,勃兰特竟遭议会不信任表决,险象环生,幸而虚惊一场,且仅以两票之差。当年德国,反思二战便是一种自惭形秽,一种自取其辱,一种自绝自戮。

勃兰特何以忍辱而屈膝?

勃兰特在“多此一举的屈膝是为所有必须屈膝却没在此屈膝的那些人而做”(Dann kniet er, der das nicht nötig hat, da für alle, die es nötig haben, aber nicht da knien.),勃兰特“前来认罪,认领一项他本人无需承担的罪责,且乞求宽恕,一种他本人无需获得的宽恕”(Dann bekennt er sich zu einer Schuld, an der er selber nicht zu tragen hat, und bittet im eine Vergebung, derer er selber nicht bedarf.),勃兰特实为“替德国屈膝”(Dann kniet er da für Deutschland.)。1970年12月14日出版的第51期《明镜周刊》如是写道。

“华沙一跪”是勃兰特跌宕起伏的人生最为浓墨重彩之笔。在1989年出版的回忆录中,勃兰特写下:“在德国历史悬崖边,面对百万受害者所铸成的历史沉疴,我只是做了一个人在语言失效时该做的事。”(Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt.)而1971年诺贝尔和平奖“褒奖的只是其日后一如既往的事业而非现已取得的成就”。这是勃兰特1971年12月11日即诺贝尔和平奖颁奖典礼翌日在奥斯陆大学发表题为《我们时代的和平政策》讲演的开篇首句。

©1993年德国联邦邮政发行的勃兰特诞辰80周年暨逝世一周年纪念邮票

50年前,站在德国历史悬崖边,勃兰特完成一项传世杰作;当今,站在百年未有之大变局悬崖边,世人所需完成一项旷世伟业,名叫构建人类命运共同体——地球村人所一如既往的事业。

人类行至历史悬崖边,唯有铭记“大道之行,天下为公”之古训,才无需屈膝。

俞可

同济大学中德人文交流研究中心研究员、上海师范大学中德教育研究与协作中心总干事、留德博士