丑与美,可否集于一身,抑或互为转换?

“据传记者说,他的相貌的表情常常是冷酷而苦闷。身长五尺四寸,肩幅极广,面上多痘疮疤,脸皮作赤茶色而粗糙,鼻硬而直。指短,且五指长短略等,手的背面长着很长的毛。头发多而黑,永不梳栉,永不戴帽,常常蓬头出外散步。起风的日子,他的头发就被吹得像火焰一般。人们在荒郊中遇见他,几疑为地狱中的恶魔。”

丰子恺画贝多芬

在时人眼中的“狂徒贝多芬”与世人心中的“英雄贝多芬”之间,在贝多芬人之丑与贝多芬乐之美之间,丰子恺笔下营造的张力跃然纸上。

形象之拙、举止之癫、习性之戾,丰子恺归因为贝多芬“心中所怀抱的大苦闷”,而“苦闷的源泉,全在于他所罹的聋疾”。聋疾作祟一生,于依傍听觉的音乐家而言,固然致命。但贝多芬之大苦闷更多来自其不幸的童年:3岁时视其为掌上明珠的祖父不幸早逝,少年时相依为命的母亲与朝夕相处的弟弟相继离世,成长于嗜酒如命的父亲棍棒之下的贝多芬忿然写下:“不明白死的人真可怜,而我15岁时就懂了!”

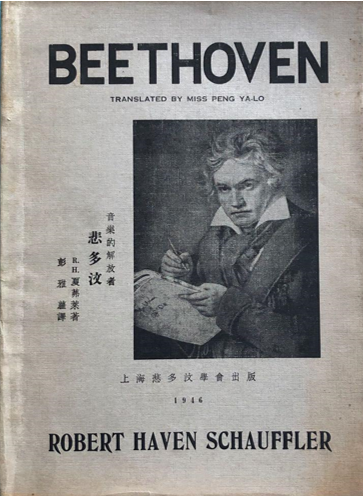

故而,1946年11月由上海悲多汶学会(The Beethoven Association of Shanghai)出版的《音乐的解放者悲多汶》(Beethoven: The man who freed music,纽约,1933),R. H. 夏弗莱(Robert Haven Schauffler)著,彭雅萝(Peng Ya-lo)译,扉页引用贝多芬之言:“我深切地了解到,我的音乐必须全部向着自由的前途迈进,因为不自由的痛苦,已经有千百万的人群受够了。”

1946年11月由上海悲多汶学会出版的《音乐的解放者悲多汶》封面

贝多芬的音乐既是“苦恼的赴诉处”,亦为“苦恼的逃避所”(丰子恺语)。诚哉斯言。让多舛命运叩门之声流淌绝美音符,从苦闷人生拷掠之问淬炼英雄灵魂。如是贝多芬,其作品,如1934年在波恩大学获音乐专业博士学位的王光祈1936年在上海中华书局出版的《西洋名曲解说》所赞,展现“一种庄严伟大气象,举世无匹”,其伟大,业已超越音乐甚或艺术,丰子恺敬奉为“心的英雄”。

将“裴德芬”列入专著《世界大音乐家与名曲》与《近世十大音乐家》的丰子恺,1919年6月携手吴梦非、刘质平共同开办上海专科师范学校(1923年7月更名为上海艺术师范学校,1924年7月扩建为私立上海艺术师范大学,1925年7月与东方艺术专校合并成上海艺术大学),“以研究艺术教育为宗旨”,“以养成中小学校专科教员,冀促进美育,辅导工艺为目的”(1919年7月4日《申报》)。三人分别担任图画主任、校长、教务主任兼音乐主任。

“上海专科师范,是校为吾门人辈创立”(李叔同语)。三人皆为李门嫡传弟子。李叔同在浙江省立两级师范学校(今杭州师范大学)任教期间,吴梦非经历人生首次公开演出。这场在杭州西泠印社柏棠大厅举行的音乐会乃“浙江学校有音乐会的创始”,张贴会场的节目单由李叔同手书,此单会后竟遭“墨迷”揭去。吴梦非首演的曲目正是贝多芬钢琴曲《月光》第三章。

李叔同在其1906年元月创办的《音乐小杂志》扉页发表的一幅由其创作的贝多芬头像木炭画

承袭李叔同1906年在《音乐小杂志》对贝多芬“乐圣”的尊称,吴梦非将贝多芬与海顿、莫扎特并列为“古典派的三大乐圣”。走出师门的吴梦非在《比妥芬与月光曲》中慨然道出:“‘月光’曲为乐圣比妥芬之杰作,西人知道比妥芬之名者,莫不联想其‘月光’,吾国西乐幼稚,鲜有能奏是曲者,并亦不知其杰作有‘月光’,爰急为介绍之于吾国之音乐界。”

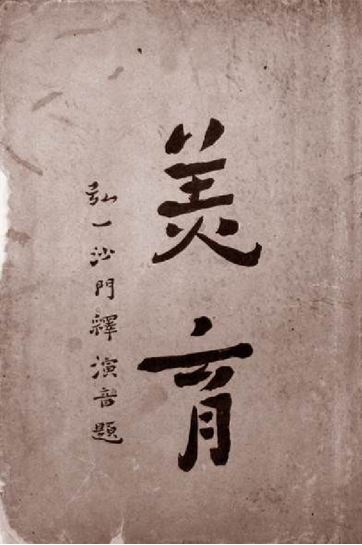

此文刊载于1921年第6期《美育》杂志。该刊为李门三杰携艺坛同仁1919年11月19日创建的旨在打破“吾国艺术教育之沉寂”的中华美育会“公开的言论机关”,吴梦非任总编辑,刊名由李叔同题写。

李叔同在其1906年元月创办的《音乐小杂志》扉页发表的一幅由其创作的贝多芬头像木炭画

百年前,吴梦非、刘质平、丰子恺,被“实开吾国美育之先导”(吴梦非语)的李叔同确认为“足以承绍家业者”,合力创办我国第一家高等艺术师范学校(上海专科师范学校)、第一家美育社团(中华美育会)、第一家美育期刊(《美育》杂志),其初衷“在于使一般国民常常接触艺术,和教养国民得着美的趣味”,继而“拯救涸辙中的国魂”(吴梦非语)。

美育何以与德育、智育、体育、劳育并举,正因为“‘美’是人生一种究竟的目的”(吴梦非语)。美可改善人民生活品质,美育可满足人民对美的向往。故而,当代泰斗级古典音乐家巴伦博伊姆(Daniel Barenboim)断言:“贝多芬音乐是面向所有人的。”贝多芬作品亦为普天下跨上古典音乐道路者所踏的第一块基石。

波恩贝多芬故居出版的2020“贝多芬年”周历

贝多芬之美何以恒久,正因为贝多芬作品及人生具有德国美学家福尔凯特(Johannes Immanuel Volkelt,1848-1930,宗白华译作“伏尔盖特”)在《美学体系》(System der Ästhetik)所言之壮美,尤其第三类——自由之壮美,“能发挥内外调和的伟大力量”(吴梦非语)。而李门所痴迷的贝多芬,让音乐幻化为“灵魂的声响”(丰子恺语),使世人“感精神之粹美”(李叔同语)。

贝多芬美哉?大美!

作者介绍:

俞可

同济大学中德人文交流研究中心研究员、上海师范大学中德教育研究与协作中心总干事、留德博士