罗先生,46岁,为了中国制造而奋斗

这一天我们非常不走运。一大早我们就被某位富商临时放了鸽子,把这天的日程捅了一个大窟窿。我们启动替代方案,打算去遥远的城北探访一个艺术家聚居点,结果这个计划又在四小时的迷失之旅中泡了汤:因为我们转错车了。车开了一会儿,我们才发现这是一辆远途巴士,而且中间没有停站……我们只好又坐车回来,一事无成,随便拦了一辆出租,希望至少还来得及赶到晚上采访罗先生的地方。

unsplash.com

然而不幸的是,开出租的并非司机本人,而是他的替身……他会开车却不认识路,因为他只是帮朋友开下车,本人可能根本就不是开出租的。但直到他把我们扔在某个街角,声称到地方了,我们才意识到这一点。根本没到啊!等我们回过神来,已经太晚了。而当时恰逢高峰,不仅路上严重拥堵,打车软件也个个爆满,我们折腾了足足半小时,才终于重新叫到一辆车。这位司机还不错,拉着我们开到了地方,没有胡乱停车。谢天谢地!

我的翻译莎莎赶紧和罗军联系,才知道他早就在等着我们,真是太不好意思了。幸亏他也没生气,他忙着呢。等我们终于饥肠辘辘地赶到咖啡馆,却发现他正沉浸在工作中,换句话说,他忙着在手机上说事情,直到访谈开始也停不下来。所以这会儿我们的运势其实还没转过来。我们的这位采访对象罗先生主攻机器人。他今年46,身上穿着休闲的白汗衫,然而每一个毛孔里都透出无穷的事业心。他干劲十足,却把我们的采访带偏了,偏得就像今天我们始终没能到达的那个艺术家聚居点。

unsplash.com

我敢肯定地说,整个采访过程中,他一眼都没看我。他迅速地回答莎莎翻译过去的问题,一边神不守舍地琢磨着自己的业务。莎莎为我翻译的时候,他就在微信上继续聊自己的事情。这种粗暴的态度令我们腹中更感饥饿,我们想快点结束算了。虽然还是希望采访能转向亲切友好的方向,但好像可能性不大。罗先生显然也有别的事情要忙,时间就是金钱,那我们就速战速决!

“我出生在内地一个很穷的村子里”,罗先生回答得也很快,“我们都吃不饱。要想跑出来,只有两条路:要么当兵,要么上大学。” 他考上了高中,所以上大学就是最佳出路。他从一所大学的新闻系毕业后,在一家政经大报工作了很多年。2004年他来到北京,工作也开始转向。“当时中国制造已经很有名了”,他说,“但形象很不好。”他的目标就是改变这个状况。

sohu.com

在两年的钻研并发表了很多工业分析文章后,他成立了一个协会,为亚洲和中国的企业家提供交流的平台。这个网络从一开始就广受好评,他如今也可以说:“这几年中国制造的形象也改善了。”他意识到,人们必须重新思考当前对工业化的依赖,因为有一点是可以肯定的:“再过十年,原材料就会用完,接下来就要开始后工业化。”那么后工业化又是怎样的呢?这是一个重要的问题,而首先要回答的则是:“我们应当如何积极应对?”他开始了思考。

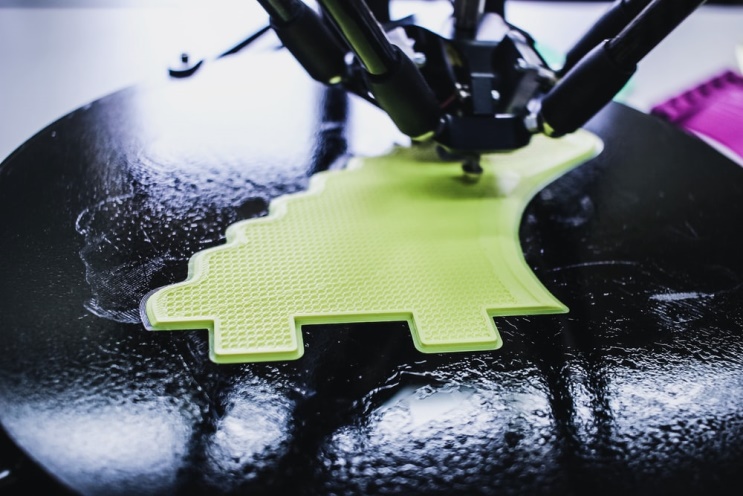

他先是试水电动汽车领域。这个领域虽然最终没能点燃他的热情,但在2012年使他注意到了3D打印节能工艺。他马上被吸引了,把它视作现代后工业化的表现。他分析这一行业在全球的发展状况,认识到它虽然先进但分布不广。于是他发起了一个联盟,一个国际交流的平台和网络,并很快引起了人们的兴趣。隔年他就举办了第一届国际专家会议,办讲座、开课程、写文章,后来还写了一本关于3D打印的书。最后他成立了一家公司,有七个部门,从事研究、销售产品的在线平台、教材、培养人才……

unsplash.com

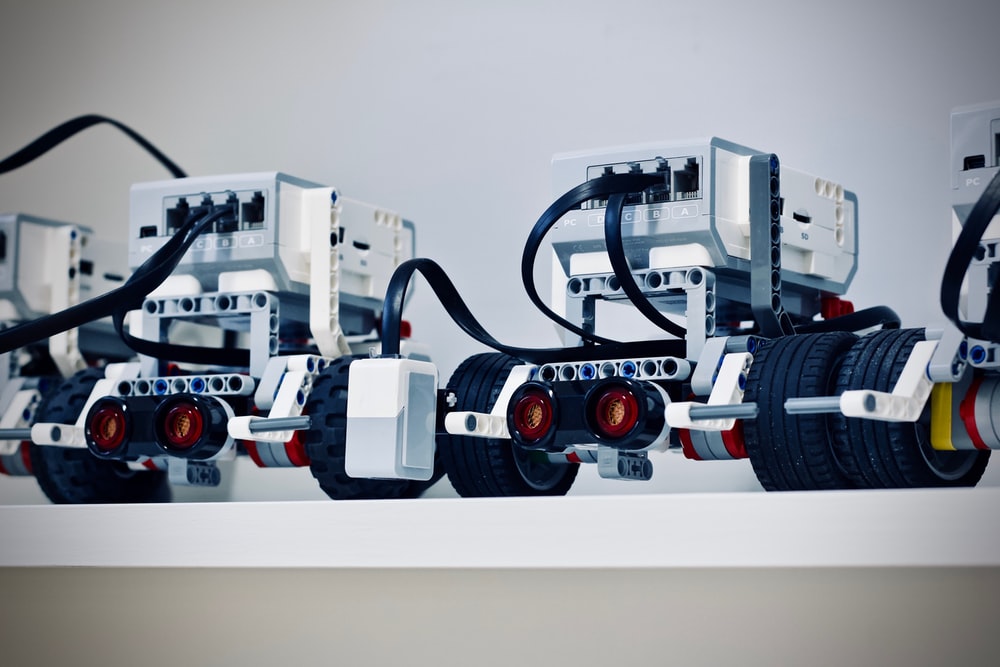

不久,从这个主题中又生长出了一个新的主题:机器人。于是他又创建了一个国际联盟,招揽了许多高水平大学,慕尼黑也在其中。他又写了一本关于机器人的书。“我是对这个概念进行分析的第一人”,他说。他在这里看到了充满希望的未来,虽然现在它还只是个蹒跚学步的孩子。“特别是在中国,机器人产业还相当落后,虽然有很多技术,但应用还不够多。”

他热切地希望推动这方面的进步,希望拥有人工智能、拥有自己的机器人。成功的希望激励着他。“机器人为我们提供支持,减轻我们的劳动”,他说,“我们的生产必须从劳动密集型转向资本密集型。”他为此正全力以赴。如今他公司的年销售额已经达到2000万到3000万元,并希望能很快和美日展开竞争。“这两个国家目前是机器人领域的市场领头羊”,至少在他出道之前。如果一切顺利,他的公司要在三四年之内上市。这就是他的计划。他想要有所作为、有所成就。他要做一朵初放的花,积极向上、自信满满。

unsplash.com

为什么不呢?他说:“过去我们穷,处处受限。如今我有了机会,这就是我的幸福。”当年他离开家乡时要克服的重重困难,和今天相比都算不上什么了。只要能够扼住命运的咽喉,贫穷也能使人变强。多的也无须再说了,我们的罗先生也不想再多说什么了。每天为未来艰苦奋斗,他的时间太宝贵了。于是我们赶紧做出欢乐的样子,拍了张合影。然后一个不留神,他已经抓起手机离开了,留下我们傻坐在那。所以今天到底是个什么日子啊!

采访系列故事将在“中德人文交流”公众号【问福中国】栏目连载,敬请期待。

Simone Harre(西蒙•哈尔)

作者:Simone Harre(西蒙·哈尔),德国人文学者,作家,为报刊撰写人物传记和文章,亦创作小说。她曾在德国和中国分别花费五年时间向人们询问对幸福的定义,并把她2014年以来在中国的访谈在德国结集出版。经她本人授权,“中德人文交流”公众号对访谈集进行选译连载,译文视情况略有删改。本系列图片与视频均由作者提供。

https://simoneharre.com/

译者:俞宙明 同济大学中德人文交流研究中心