刘登立来自混血家庭,父亲是中国人,母亲是美国人。他一直想把真相、联系和解决思路带给人们。他曾在CBS做过摄像师,如今则独立追求生态理想。他的主题是土地恢复。他寻遍全球,收集关于如何拯救我们的这个世界的知识。结论是:“我们可以做到!”

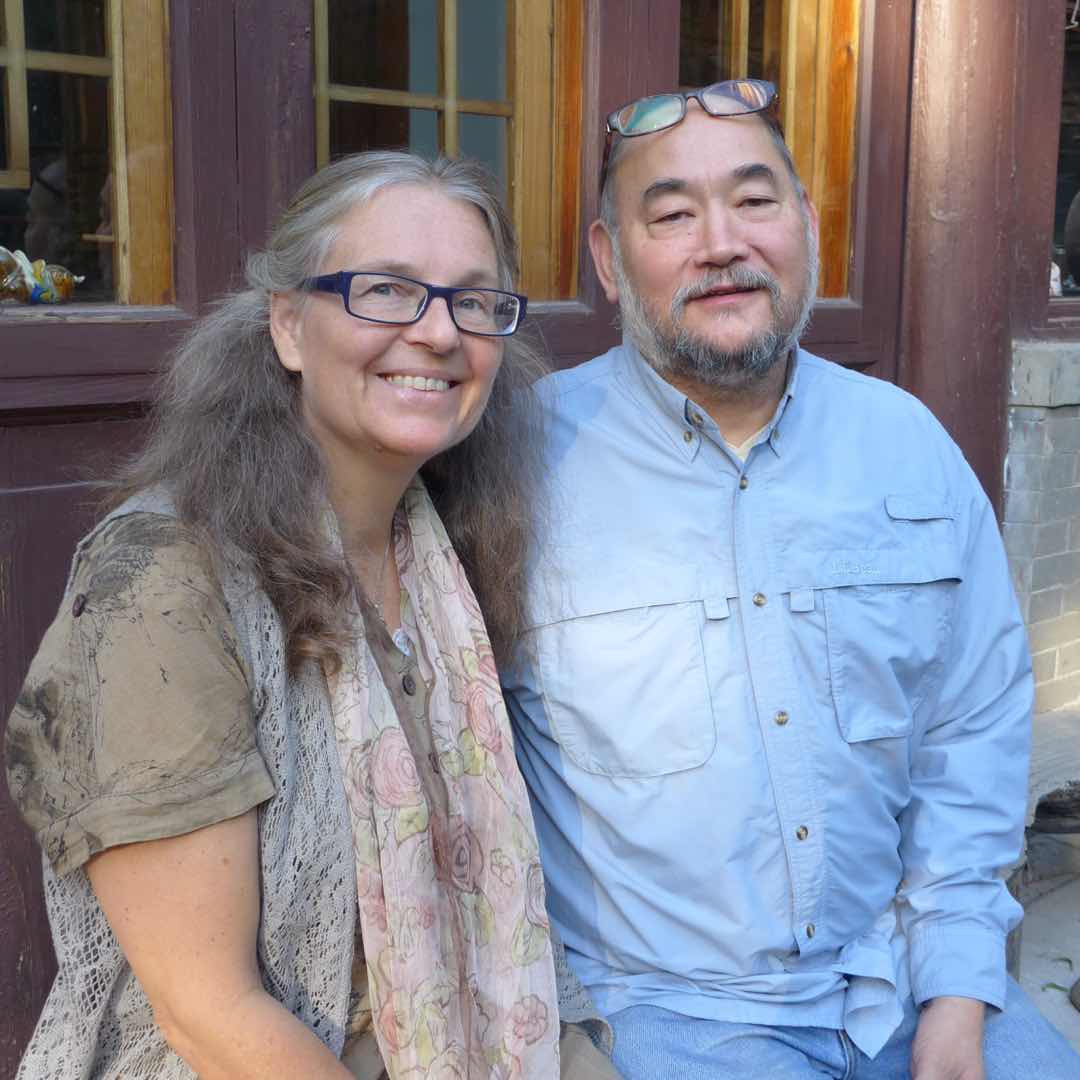

刘登立(John Liu),63岁,电影制片人、生态专家。

我也不知道自己运气怎么就这么好,反正我从未没见过北京的霾。2017年的这一天,帝都又是阳光灿烂、蓝天白云。这一片美好风光颇具欺骗性,因为这个中国的大都市其实常常笼罩在雾霾之下。我坐的出租车按着喇叭挤进密集的车流中,由内向外穿越北京的一环又一环。车窗外无休无止地变幻着各种高低宽窄的灰色立方。囚笼中的现代生活。很难想象,在并不很久以前,北京还不是这个样子的,那时候房舍掩映在绿荫下,林荫道上和田野中是成群的骑车人。

如今城市仍在不断建设中。道路虽然已经无比拥挤,人们却仍在不断买车。配置齐全的车身渴望着能在空旷的道路上尽情驰骋,但在北京,它跑得还不如悠闲的马车快。而且还不如乘马车能享受到新鲜空气。这座城市完了吗?中国还能从环境污染中恢复过来吗?空气、土壤、水?在中国大城市、尤其是市郊的街道上走着,这样的问题总会冒出来。而且这次我还是在去拜访刘登立的路上。他就是想要力挽狂澜的人。但他准备如何去做?我也很想知道。终于,我们到了。

车子开开停停、停停开开,穿过一片片的灰色,忽然一片绿色猝不及防地跳了出来。几株银杏,一株核桃,芳草茵茵。一扇中式大门忽然把人带进一个宽敞的经典中式旧庭院,庭院的另一边是一栋由灰砖和褐色木料建造的中式房屋。刘登立就住在这里,不是高楼大厦,而是一处中式田园。

刘登立的父亲是中国人,母亲是美国人,他又与一位德国人Kosima结婚,子女都已成年。Kosima在北京留学、恋爱,说得一口流利的中文。刘登立来到中国,是因为根在中国。他父亲已近百岁,祖籍湖南。作为中国盟军部队的国民党军官,他在缅甸与日军作战,负伤后又先后被派驻印度、英国和荷兰。1945年二战结束后,他转到德国任职,负责为当地的中国人开具回国所需的旅行证件。

后来他自己也想回国,因无法取道苏联,遂计划西渡大洋,转由美国回家。然而计划不如变化快,他留在了美国,上大学、结婚,却一直没有放弃中国国籍。中美关系缓和、尼克松访华后,他于1973年第一次回国,回到母亲身边,此时距他去国已然相隔36年。他对儿子说:“跟我走吧,我们要去建设祖国。”刘登立当时20岁,他出生在美国田纳西州的纳什维尔,从小说英语,并不懂中文,对父亲的邀约不感兴趣。他更想在美国学新闻。直到六年后他祖母重病垂危,他才动身来到中国,还带上了摄影机。然后他发现父亲是对的。中国的确需要他。

他自外而来,根却在中国。他留了下来,在CBS新闻的北京分部担任摄影,经历了东欧巨变等重大事件。“我无处不在”,他说,“我也有动力、有计划。”他认真对待自己的工作,视之为“服务公众”,然而他所供职的新闻机构却对他的工作成果根本不感兴趣。“他们要的是画面而非背后的故事。”这让他倍感沮丧,最终辞去了高薪工作,开始从事自由职业。他人生中的决定性转折发生在他来到中国15年后,当时他应邀为世界银行世界银行驻华代表处拍摄黄河沿岸的一个黄土地区的纪录片。

在当地进行了数年拍摄工作后,地球在地质、人文和进化维度上的巨大规模和绝对力量令他感到深深的震撼。相比之下,这么多年他用心追逐的政坛动荡又算得了什么?“不过是些微小的涟漪罢了”,今天他这样说。

“相对于这些巨大的变化,人类的灭亡微不足道。”

我们围坐在中式庭院里,空气清冷,我们穿上了外套还瑟瑟发抖。刘登立把眼镜推上前额,捧起画着毕加索头像的杯子喝着茶,开始专心介绍自己的工作。他在自己认识的基础上创办了一个非营利组织“环境教育媒体项目”(Environmental Education Media Project,简称EEMP)。该组织制作生态题材的媒体作品,在他和圈外人之间架起一座启蒙之桥。

刘登立的世界观非常严肃。在他1995年获得了上述认识后,他对世界的看法就基于一个简单的事实,即生命的不断死亡也正是新生命的开始,也可以说这是一个充满希望的原则。当然“我们也有不幸的时候”,这毋庸置疑,因为:

“我们人类的行为不负责任,类似一种宗教的宇宙观。但关键的是:我们也拥有可能!自然也是可以恢复的。”

而且,如前所述,“地球就是地球。一个生态系统总是在试图把自己转变为能量和生物质。”虽然很多人对我们的环境感到绝望,刘登立却在追寻生态理想,寻找合适的过程和栖息地,以重建自然的和谐。这就是他的新工作,也是他的最大幸福。他的研究工作一度长期无人问津,这些年则渐渐获得了一定的影响。

“中国”,他说,“对这些问题讨论得很深入。理论上。实际操作上却不幸是全球最糟糕的。”所以需要启蒙教育,这种教育不仅是这里,全球各地也都需要。所以刘登立总是风尘仆仆辗转各地,举办讲座、提供咨询,不断传播知识。“我的John要拯救世界”,Kosima说,丈夫的严肃冷峻让她有些不好意思。她大力支持他的工作。访谈中遇到有我们不大清楚的地方,她还为我们做翻译。

我们用英语交谈。刘登立常常显得急躁,他迫切地想让人正确理解自己的想法,语速极快且毫无笑意。他的一切思虑似乎都只是为了大局。日常生活中的幸福这种问题,对刘登立来说太过平凡,让他觉得烦躁。只在妻子催促后他才回答道:“浓咖啡、红酒。”他喜欢这两样。他也喜欢做饭。他信道教,喜欢住在这所房子里——如果他有空在这里小住的话。

刘登立的父亲一度来回奔波于美国布卢明顿和北京之间,多年后终于在中国定居,并在八十年代末建造了这栋房屋。他希望能由此把儿子留在北京,让他与这个地方美美与共。“我们在这里的生活是一种优雅模式,空间大,景色好”,刘登立对自己身处的特殊环境有着清醒的认识,他喝下了已经变冷的咖啡。但大部分时间他都在路上。“我觉得自己是个世界公民”,他说,他是美国人,或者说是美籍华裔,需要定期重新申请签证,他太太也是一样。每次都很麻烦,而且给人一种漂泊无定的感觉。他也总觉得自己是一个独行者。“这个社会不代表我。这个社会以金钱为基础”,他说,“但其实它的基础本应是自然。”

然后他突然起身,走了开去。他去为老人做午饭,留下我们和Kosima在庭院里。院子里修长的翠竹簌簌有声,到处都有佛像和各种可爱的小玩意在窗里屋外向我们窥探。祖父佝偻着身子,拄着拐杖蹒跚而至,精神矍铄的97岁妻子扶着他。他戴着一顶米色的帽子,身上凝聚了中国近百年的历史。真是令人肃然起敬的年岁。我们起身告别,让刘氏一家继续在他们的小岛上自得其乐。离开前再向屋子里瞥一眼,昏暗却温馨,又透出些微霉味,的确给人一种旧年中国的感觉。时间被定格,又在这个并不真正古旧的仿制品里沉淀浓缩,就像那个著名的高卢小村庄。

Simone Harre(西蒙•哈尔)

作者:Simone Harre(西蒙·哈尔),德国人文学者,作家,为报刊撰写人物传记和文章,亦创作小说。她曾在德国和中国分别花费五年时间向人们询问对幸福的定义,并把她2014年以来在中国的访谈在德国结集出版。经她本人授权,“中德人文交流”公众号对访谈集进行选译连载,译文视情况略有删改。本系列图片与视频均由作者提供。

https://simoneharre.com/

译者:俞宙明 同济大学中德人文交流研究中心