John Liu, Sohn eines Chinesen und einer Amerikanerin, will schon immer den Menschen Wahrheit, Zusammenhänge und Lösungsansätze nahebringen. Früher hat er es beim CBS als Kameramann versucht, heute sucht er selbständig den ökologischen Gral. Sein Thema ist die Renaturierung. Auf der ganzen Welt sammelt erWissen darüber, wie wir unsere Welt doch noch retten können. Fazit: „Es geht!“

John D. Liu, 63 Jahre, Filmemacher und Ökologe

Ich weiß nicht, wie mir das bislang gelungen ist, aber noch nie habe ich Smog in Peking erlebt. So ist auch dieser Tag im Jahre 2017 ein Tag strahlenden Sonnenscheins und blauen Himmels über Chinas Hauptstadt. Eine trügerische Idylle über einer chinesischen Metropole, die doch so oft im grauen Dunst versinkt. Ich sitze in einem Taxi, das sich hupend durch zähen Verkehr manövriert und nach und nach die Pekinger Kreise von innen nach außen durchquert. Endlos vorbei an den Varianten von grau und eckig und hoch und eng. Ein modernes Leben in Käfighaltung. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass Peking vor gar nicht allzu langer Zeit anders ausgesehen hat. Kleine baumbeschattete Häuser und Alleen, Felder, Horden von Fahrradfahrern.

Und noch immer wird gebaut und noch immer werden, obwohl die Straßen schon mehr als zu voll sind, neue Autos gekauft, Karosserien gefahren, deren Ausstattung sich nach leeren Straßen und heißen Fahrten sehnen, aber hier in Peking nicht mehr als den Lauf einer gemächlichen Kutschfahrt erreichen. Nur ohne die frische Luft, die man sich dabei vorstellt. Ist die Stadt verloren? Wird China sich je von seiner Umweltzerstörung erholen? Die Luft, die Böden, das Wasser? Fährt man so lange durch die Straßen großer Städte Chinas, besonders Vorstädte, liegen solche Fragen auf der Hand. Außerdem bin ich auf dem Weg zu John Liu. Er ist der Mann, der diesem Desaster Abhilfe schaffen will. Aber wie? Ich bin gespannt. Und endlich, wir sind da.

Nach ewigem Halten und Anfahren und Halten und Weiterfahren, irgendwo im Nirgendwo zwischen Grau und Grau tut sich völlig unvermittelt ein Stück Grün auf. Gingkobäume und ein Walnussbaum. Wiese. Und ein chinesisches Tor, das einen unerwartet in einen klassischen alt-chinesischen geräumigen Innenhof führt, seinerseits umrahmt von einem chinesischen Haus aus grauen Ziegeln und dunkelbraunem Holz. Hier wohnt John Liu also. Kein Hochhaus. Ein chinesisches Idyll.

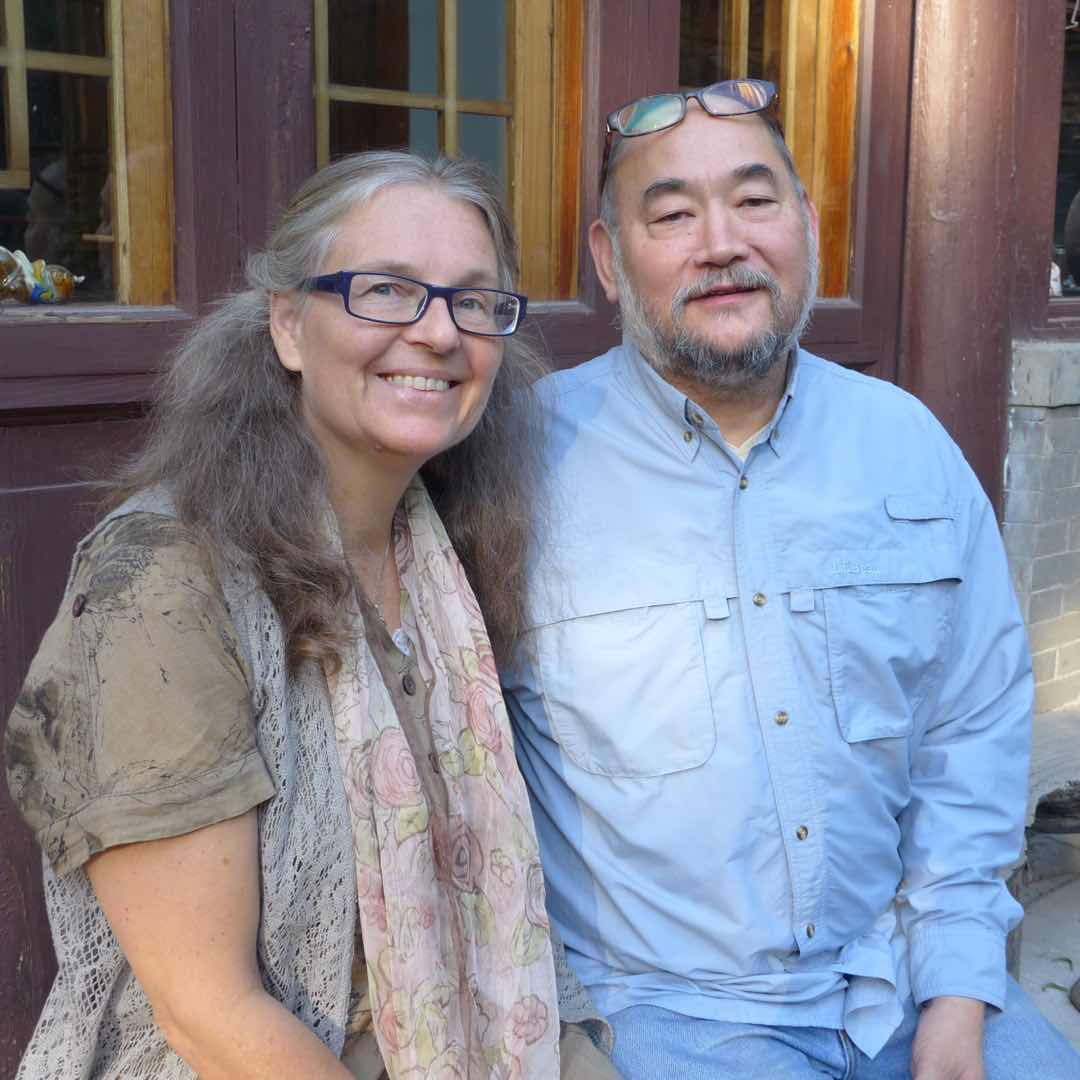

John ist väterlicherseits Chinese, mütterlicherseits Amerikaner und verheiratet mit einer Deutschen, Kosima, mit der er vier erwachsene Kinder hat. Kosima hat in Peking studiert, hat sich verliebt und spricht fast perfekt Chinesisch. Johns Weg nach China ging über seine chinesische Herkunft. Der Vater, heute fast hundert, ist ursprünglich aus Hunan. Als chinesischer Alliierter und Offizier der Kuomintang kämpfte er erst in Burma gegen die Japaner, wo er verletzt wurde, und war dann in Indien, Großbritannien und Holland stationiert, zuletzt 1945 in Deutschland, um den Chinesen dort nach Ende des Zweiten Weltkrieges Reisedokumente für ihre Heimkehr nach China auszustellen.

Er wollte dann auch selbst zurück nach China, konnte aber nicht durch Russland zurück und dachte, er könne ja auch über den Atlantik und Amerika heimkehren. Es kam aber alles anders, er studierte und heiratete in den USA, aber gab nie seine chinesische Staatsbürgerschaft auf. Nach der Chinesisch Amerikanischen Annäherung und dem Nixonbesuch in China kehrte er erstmals nach 36 Jahren 1973 nach China zu seiner Mutter zurück.Er sagte zu seinem Sohn: „Komm mit, wir müssen das Land aufbauen.“ John, damals zwanzig, geboren in Nashville Tennessee, englischsprachig aufgewachsen und dem Chinesischen nicht mächtig, hatte daran wenig Interesse. Er studierte lieber in Amerika Journalismus. Erst als seine Großmutter krank und gebrechlich wurde, sechs Jahre später, folgte er nach. Er und seine Kamera. Und er sah: Sein Vater hatte recht. China konnte ihn brauchen.

Als einen, der von außen kommt und doch chinesische Wurzeln hat. Er blieb und arbeitete als Kameramann für die CBS News in Peking. Zusammenbruch Russlands, usw. „Ich war überall dabei“, sagt er. „Und ich hatte Drive und Pläne.“ Seine Arbeit verstand er gewissenhaft als „Dienst an der Öffentlichkeit“, doch es ärgerte ihn, dass die Nachrichtendienste sich gar nicht wirklich für die Ergebnisse seiner Arbeit interessierten. „Man wollte Bilder, aber keine Zusammenhänge.“ Das frustrierte ihn immer mehr und er quittierte seinen gut bezahlten Job und begann freiberuflich zu arbeiten. Die entscheidende Wende in seinem Leben kam nach fünfzehn Jahren der Ankunft in China, als er eine Dokumentation für die chinesische Weltbank über ein Lössgebiet entlang des Gelben Flusses drehen sollte.

Vor Ort und nach Jahren der Filmarbeit dort wurden ihm schlagartig die geologischen, humanen und evolutionären Dimensionen unserer Erde in ihrer absoluten Größe und Kraft bewusst. Was waren dagegen die politischen Unruhen, über die er so viele Jahre mit Herzblut berichtete? „Nichts als kleine unbedeutende Wellen“, sagt John heute.

„Die menschliche Zerstörung ist in diesem Großen Bewegen belanglos.“

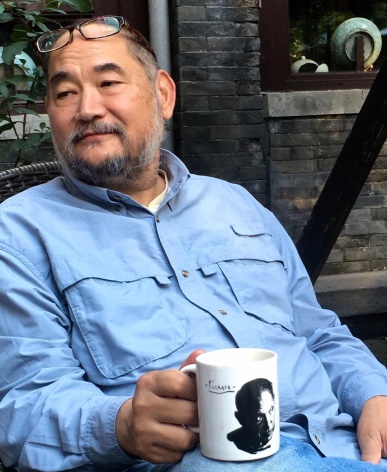

Wir sitzen im Innenhof des chinesischen Gehöfts um einen Tisch. Es ist frisch. Wir haben unsere Jacken angezogen und frösteln. John ist ganz konzentriert, hat die Brille auf die Stirn geschoben, trinkt aus einer Tasse, auf welcher der Torso Picassos abgebildet ist und hat jetzt volle Fahrt Kurs auf seine Mission aufgenommen. Auf der Basis seiner Erkenntnisse hat er einen gemeinnützigen Verein gegründet. Das Environmental Education Media Project (kurz: EEMP). Hier entstehen Beiträge zu ökologischen Themen. Eine Brücke der Aufklärung zwischen ihm und den Menschen draußen.

Johns Weltbild ist eine ernste Angelegenheit und gründet sich seit jener Erkenntnis im Jahr 1995 auf die ganz einfache Tatsache, dass dem unentwegten Sterben von Leben immer auch das Bilden von neuem Leben folgt, ein Prinzip der Hoffnung also. Natürlich: „Wir haben desolate Situationen“, sagt er. Keine Frage. Denn:

„Wir Menschen haben uns verantwortungslos verhalten und das ähnelt einer religiösen Kosmologie. Aber, und das ist das Entscheidende: Wir haben auch Möglichkeiten! Natur kann man renaturieren.“

Und, wie schon erwähnt: „Die Erde ist eine Erde. Und ein Ökosystem versucht sich immer in Energie und Biomasse zu verwandeln.“ Während andere an unserer Umwelt verzweifeln, sucht John den ökologischen Gral, sucht nach geeigneten Prozessen und Lebensräumen, um die Harmonie in der Natur wieder herzustellen. Das ist seine neue Arbeit und vor allem sein Glück. Hielt man ihn anfangs in seiner Forschungstätigkeit lange für obskur, so hat er sich über die Jahre einen gewissen Einfluss erarbeitet.

„China“, sagt er, „ist sehr weit in diesen Fragen. Theoretisch. Praktisch leider am schlimmsten auf der ganzen Welt.“ Da ist Aufklärungsarbeit nötig, da und überall sonst auf der Erde. Deswegen ist John ständig unterwegs, hält Vorträge, berät und reichert immer weiter Wissen an. „Mein John muss halt die Welt retten“, sagt Kosima, den grimmigen Ernst ihres Mannes entschuldigend. Sie unterstützt seine Arbeit tatkräftig. Während unseres Gespräches muss sie ihn dolmetschen, wenn ich manchmal zu wenig verstehe.

Wir unterhalten uns auf Englisch. Dabei wird John oft sehr ungeduldig. Er will unbedingt richtig verstanden werden, redet schnell und lächelt niemals. Alles in seinem Denken ist, so scheint es, auf das Große Ganze bezogen. Das alltägliche Glück, die Frage danach ist John zu banal. Macht ihn ärgerlich. Nur widerwillig und auf Drängen seiner Frau sagt er: „Strong coffee, red vine.“ Das mag er. Er kocht auch gerne. Ist dem Taoismus verbunden und er lebt gerne in diesem Haus. Wenn er denn mal da ist.

Johns Vater, mittlerweile nach Jahren des Pendelns zwischen Bloomington in den USA und Peking wieder ganz in China sesshaft geworden, hat es 1989 gebaut. Er hoffte, seinen Sohn damit in Peking halten und ihm den Ort verschönern zu können, ihn sich selbst zu verschönern. „Wir leben hier in einem Modus der Gnade, so viel Platz, so viel Landschaft“, sagt John, sich dieses besonderen Umstandes bewusst und schlürft seinen inzwischen kalten Kaffee aus. Meistens aber ist er unterwegs. „Ich fühle mich als Weltbürger“, bekundet er daher und als Amerikaner oder chinesischer Amerikaner muss er immer wieder neu ein Visum beantragen, so wie seine Frau. Das ist jedesmal ärgerlich und gibt nicht unbedingt ein sesshaftes Gefühl. Aber er fühlt sich ohnehin als ein Vereinzelter. „Die Gesellschaft repräsentiert mich nicht. Die Gesellschaft hat die Basis Geld“ sagt er, „sie sollte aber die Basis Natur haben.“

Dann steht er plötzlich auf und verschwindet. Er kocht für seinen alten Herrn das Mittagessen und wir bleiben mit Kosima im Garten allein. Der hohe Bambus im Hof knirscht ein wenig. Buddhastatuen und vielerlei liebevoller Nippes rings um das Haus und in den Fenstern drapiert schauen uns an. Auf einen Rollator gestützt kriecht der Großvater mit klapprigen Gliedern und von seiner rüstigen 97-jährigen Gattin geführt heran. Er trägt einen beigen Hut. Fast hundert Jahre chinesische Geschichte stecken in ihm. Ein ehrwürdiges Alter. Wir machen Platz und überlassen den Lius wieder ihre Insel für sich allein, werfen noch einen Blick in das Innere des Hauses, das sehr dunkel, aber gemütlich ist, ein wenig modrig riecht, und einem in der Tat den Eindruck eines alten Chinas vermittelt. Eine eingefangene Zeit. Nicht wirklich alt, doch in seiner Replik wehrhaft wirkend, so wie dieses berühmte kleine, gallische Dorf.

Simone Harre(西蒙•哈尔)

作者:Simone Harre(西蒙·哈尔),德国人文学者,作家,为报刊撰写人物传记和文章,亦创作小说。她曾在德国和中国分别花费五年时间向人们询问对幸福的定义,并把她2014年以来在中国的访谈在德国结集出版。经她本人授权,“中德人文交流”公众号对访谈集进行选译连载,译文视情况略有删改。本系列图片与视频均由作者提供。

https://simoneharre.com/