胡子叔曾经是很有钱的IT专家,如今却吹笛子、养猪;曾经是追逐金钱的“齿轮”,如今则摆脱了社会的羁绊,轻快地画着圆圈走进生活、亲近自然、追寻传统精神。这就是胡子叔。想知道幸福具体是什么样子的吗?那就来问问胡子叔吧,他什么都知道 ~

笔记里写的是顾先生,但其实我从未这样正式称呼过他。我们是在一个太极社里认识他的,那里有一群人在追寻精神家园,致力于复兴古老的中国技艺:太极、功夫、传统乐器或香道。在太极社的技艺展示中,顾先生表演了一种愉悦身心、进退裕如的运动。他还知道一切关于健康的秘诀。

最初我们管他叫黑客,因为他就是这么自我介绍的——他确曾以此为业,且收入不菲。但很快我们就改叫他胡子叔。他留着道士式的短髯,那胡须从鬓边意味深长地延伸出来,在脸颊和下巴上蓬勃生长,宣示着新的生活方式:如今他不再是无所顾忌的有钱黑客、赛博好汉,而是一位不仅拥有传统的外表,而且崇尚中国传统美德的热心人。

往昔的职业并没给他留下什么道德负担,反正黑的都是坏公司,他问心无愧。不幸的是,或者也可以说是幸运的是,尽管理直气壮,但他对工作也热爱不起来。更令他倍感厌倦的则是,为了谈生意,有时还不得不用女人或豪宴来打动对方。他不想继续,于是改弦易辙。如今的胡子叔只是一个乡下闲人、农场主、养猪人。

还是这样比较好,因为“人不需要钱”,他说。好吧,我说,“真的一点都不需要?”“完全不需要”,面对这种追问,胡子叔严肃而略带同情地看着我。可是,我想,光靠运“气”能吃饱吗。但其实,他已经在某种程度上超脱了时间和岁月,绝对把握了生命及其意义。他喜欢在微信上晒自己的照片——寂寥地坐在孤石上,吹笛子或是打坐入定。自由就是可以自作主张,什么时候想吹笛子就吹笛子。可以这么说:

“先是命运,后是福气,再就是风水。最后可以让人自主的,就剩那么一点余地了。”

这就是胡子叔的理论。但命运无法改变,福气却可以改。不管怎么说,从现在起,他充满自信地对抗日常生活中一切陈规旧俗。

顾先生的名字很有书生气,我却从来没用过,也许正是因为这位中年隐士看起实在不像个绅士先生,而且他说起话来,音量能盖过慕尼黑啤酒节帐篷里的喧嚣,语速快到好像铿锵有力的鼓点敲出中国古代智慧的节奏。不过,顾先生可能也只是想用这种方式驱散山中的沉寂。、

不过更有可能的是……这些古今中外的哲学其实是他自己的发明,说不定他连长生不老的秘诀都找到了:追寻自己的内心,找到幸福的所在。也许就是这样吧。那么,谁还会以为,他说话这样大嗓门连珠炮仅仅是以前的黑客职业在今天的精神人格结构中的投射,或者说北京一带的男人反正都是这样的……哎,我自己也不知道,但我倒是挺愿意和胡子叔一起钻进他那个辩证法的圆圈里,这里那里提出一点异议来。

可惜这个操作难度太高。我仍然没学会中文,胡子叔似乎也只会说一句英文:“What are you feeling?”(你感觉怎么样?)对于这种问题,只要简单地回句挺好,给个笑脸就够了。不过话说回来,是不是所有思想和话语都可以总结成这样简单的一句呢?是的,胡子叔懂得这一点,他是哲学家。他说话声音大也好,小也好,反正我挺喜欢这个人的。我有时候拽拽他的毛胡子,他也不生气,还说这胡子他也不在乎。不过我对他和他的幸福生活还是有点将信将疑,它看起来太像一种人造的虚假欲望,完全配不上他这样的聪明智慧。

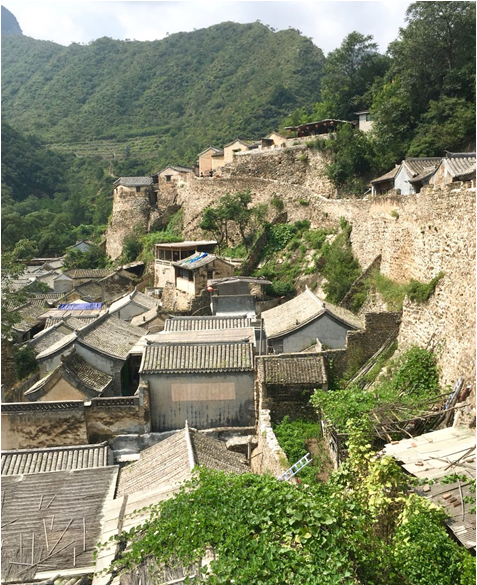

半年前我们访问太极社时,曾和他一起消磨了两天,他又领我们去一个很穷很穷的村子里看望了一个很穷很穷的叔叔,还登上了一段野长城。这段长城在河北境内,当时狂风暴雨,山路陡峭,我们只能绕着圈上,“因为一切都是圆的”。我忽然想到是不是可以再烦扰他一天。他自己也是在那样一个贫穷的村子里长大的,应该熟悉京郊农村的情况,有他开车带着我们从村子到村子,那就方便多了。当时我最想去的是北京西郊门头沟县的爨底下村,旅游指南里说,该村依龙头山而建,历史悠久,保留了明代风貌。

“行,这天我有空”,胡子叔回答道,于是我们在日历上做好了标记。他也没有失约,准时在地铁站接上了我们。接下来的旅程似乎没有尽头,北京城乡的尺度规模太大,让人无法思考。我们的车开了两个半小时,但也算是不虚此行了。进山以后风景如画,令我惊叹不已。莎莎却没那么舒服了,精神领域的话题她不怎么擅长,噪声又很大,她疲于应付。我只看到她不停地点头,偶尔翻译一点过来给我。

其实我也有些吃不准,如此漫长的旅程是否真的可以不虚此行。因为这个村子虽然有其魅力,却也已经成为旅游景点。我也不知道能不能找到一两个农民,聊上几句。我的担心成真了。村子并没有给我留下什么深刻印象,虽然挤挤挨挨的石头房子的确非常古老,令人肃然起敬。这里完全找不到人说话,想象中那种在田间劳作之余和我聊上两句的农人?不存在的。村子就像个封闭的球体,76座顾自忙碌的传统中式院落紧紧抱作一团来抵御冬日的严寒,或是游客的袭扰。

我无可奈何。我们买了门票,经过正在画布上描绘古城的美院学生,沿着一条垫高的小道穿街绕舍,欣赏各种石雕木雕和彩绘装饰,惊叹于墙上的道家鬼神画像,庆幸这个按风水规则构建的村子竟然逃过了各种灾劫,保存至今。然而说到底,我还是有些失落,这个村子太像博物馆了。我其实更想看的是那种破败的老村子,就像胡子叔的叔叔住的那种将拆未拆的村子。村民吃不饱,偷偷上山打野猪然后一起拖回家,类似这种有生活、有故事的村子……

看完爨底下村,这一天还有很多时间,去哪里好呢?胡子叔想了想,给朋友打了个电话,然后点了点头。我们有了新的目的地,“被称为中国最美乡村”,他说。不错,我好奇心再起,我们上车继续前行。

经过之前几个小时的交流,莎莎如今已经获取了足够的信任,胡子叔的人生故事也就渐渐丰满起来。真有点像剥洋葱,一层层地,从泛泛的甚至是虚假的陈述,到真实的细节。例如我们知道了胡子叔的职业生涯始于2001年,当时他在一家互联网企业里测试企业软件的安全漏洞。“为此必须先知道黑客是怎么做的”,他解释说。被聘为IT工程师的他收入颇丰,频频加薪、时常加班,很少有自己的时间。这样过了四年后,他跳到一家小公司担任技术主管,时间宽裕了,他也积攒了勇气,于是兼职和朋友合伙创办了自己的公司,营业额很快上了百万,收入也翻了倍。他说:

“最初的成功令我感到满足,也让我变得贪心,想要的越来越多。”

他存钱、炒股,投身名利,结交权贵,生活奢侈。他说:“一顿晚饭两万块都不算什么!”要想赚钱就先要懂得花钱,“想要拿大项目,就要先舍得一百万。”他们并不泡吧或是唱K,那些都“太低级了”,他们每天高朋满座,珍馐如山,美女如云。一事顺则事事顺,“项目一个接一个滚滚而来!”他也过得顺风顺水,直到有一天,生意出了问题,他自己也出了问题,“巨大的打击。”钱财上损失惨重,促使他开始反思,考虑改变公司的一些基本规则。但其他合作伙伴不同意,于是他五年后退出了,作为创始人之一,当然也还是拿到了一笔钱。

这也就解释了他今天不赚钱是怎么活下去的。在中国想退休还得看看自己有没有这个能力啊。而且他的生活其实也不算真正经历剧变,因为现在住的乡下院子早就有了,还是当年公司蒸蒸日上、盈利颇丰的时候买的。不过即使在当时,逃离城市也仍是一种流行而昂贵的享受。但拥有院子和经营院子还是不一样的。以前他当程序员的时候没时间弄,父母虽是农民却也不感兴趣,但他们更不想让别人来住,所以最后还是搬了进去。“他们性情平和”,胡子叔说,“也不喜欢小动物,也不怎么在乎居住环境,就这么忙忙碌碌地过日子。”

但搬进院子后,一切开始改变。比如父亲会忽然说:“看,一朵花!”儿子听了就很高兴。全家都感到了幸福,发生了变化。不过好像还缺了什么?不是还应该有老婆孩子吗?老婆孩子在哪里?答案很简单:胡子叔不仅退出了职业,还退出了家庭,离开了老婆孩子。那个家从来没让他开心过,“除了一开始!”他略带愧疚地说,“我和她也算是一见钟情。”然而多久他又几乎收回了这句话,然后莎莎完完整整、详详细细地听了一整季中式家庭伦理悲剧,讲的是孩子他妈如何玩弄并扼杀了胡子叔的伟大爱情,而伤心欲绝的胡子叔又不知不觉堕入第二个圈套,终于奉子成婚。她虽然计划成功,却始终无法让公婆和丈夫满意,五年之后终于还是离了。他们的儿子今年9岁,只有他对这整个故事一无所知,他早已习惯和妈妈一起生活,也不觉得很少看到爸爸有什么不好的。

“人生充满矛盾和十字路口”,胡子叔对此只能这么说,“幸福就在于每次都能找到最合适的方向。”他已经做出了自己的选择——精神道路只能一个人走。无论是当初卖掉股票、离开公司的决定,还是后来的新决定,都让他现在过得挺好。他的前妻境况却不大好,情绪低落,他不得不一次次地去找她,教给她正确的生活和思考方式,帮她振作起来。他也终于慢慢意识到,其实伟大爱情一直在等着他,他却始终无知无觉,他也可以把那条红线捡起来,但他已经不想了,“一切都过去了。”人生的新阶段已经来到,一百块一只的鸡,五千块一头的猪,还有自己种的瓜果蔬菜,还有自由。

“我们都是渺小的齿轮,却都自以为在机器运转中不可替代……我不想再做齿轮了。幸福就是自己做决定的自由。”

这就是他的人生经验。只是有时候,我还是会感觉到他的幸福里缺了点什么……一种女性的触抚,这种是没法在精神得到升华的。而在一个30岁以前必须结婚生子的社会里,想找到真正的爱情并不容易。至于胡子叔的经历——无论他对于中国传统文化的热情是否足以让我信服,但至少表明走出这个体系是有可能的。当然首先要有钱。而自由,在古代中国也是居于末位。国家永远放在个人之前,个人主义在中国似乎的确是没什么市场。

采访系列故事将在“中德人文交流”公众号【问福中国】栏目连载,敬请期待。

Simone Harre(西蒙•哈尔)

作者:Simone Harre(西蒙·哈尔),德国人文学者,作家,为报刊撰写人物传记和文章,亦创作小说。她曾在德国和中国分别花费五年时间向人们询问对幸福的定义,并把她2014年以来在中国的访谈在德国结集出版。经她本人授权,“中德人文交流”公众号对访谈集进行选译连载,译文视情况略有删改。本系列图片与视频均由作者提供。

https://simoneharre.com/

www.simoneharre-Glückshelden.de (幸福课程)

译者:俞宙明 同济大学中德人文交流研究中心