德国给许多人的印象,往往与先进、发达的科技联系在一起。但尽管坐拥着诸多的先进技术,拥有着深厚的科学素养,但德国文坛在“科幻小说”这一细分领域的出产,似乎却少的可怜。德国并不缺少科幻元素的作品,诸如Netflix公司推出的《暗黑》,抑或是德国游戏厂商推出的一系列游戏(如《孤岛危机》系列)都广受好评,但是德国文坛在20世纪中叶以来长久的沉默,让人依稀觉得,德国自古以来就是一个缺少科学幻想的国度。

但是事实并非如此。

人们普遍认可的“科幻小说”,其源流大致发源于玛丽·雪莱(Mary Shelley)1818年创作发表的《弗兰肯斯坦——现代普罗米修斯的故事》(Frankenstein,又译《科学怪人》)。这部作品讲述了弗兰肯斯坦,一名生物学家,拼凑尸体制造出了一个丑陋的怪物。他在恐惧中抛弃了他的创造物,而怪物出于报复和孤独,要求他为自己制造一个伴侣。在遭到拒绝之后,怪物向弗兰肯斯坦复仇,杀死了他的未婚妻。弗兰肯斯坦得知死讯后怀着满腔愤怒前往极北冰原寻找怪物,后受重伤而死,怪物也在北极的荒原上自焚而死。

图1 弗兰肯斯坦创造的“怪物”

这个故事的情节和内容定下了后世被称为“科幻文学”的文学作品的要求:“科学”,即基于现有的科学理论,以区别于魔幻和奇幻文学;“幻想”,即在科学理论的基础上发挥想象,描绘未来或假想的世界;以及“文学”,即故事要有文学性,不能是纯粹的数据或公式的堆积。

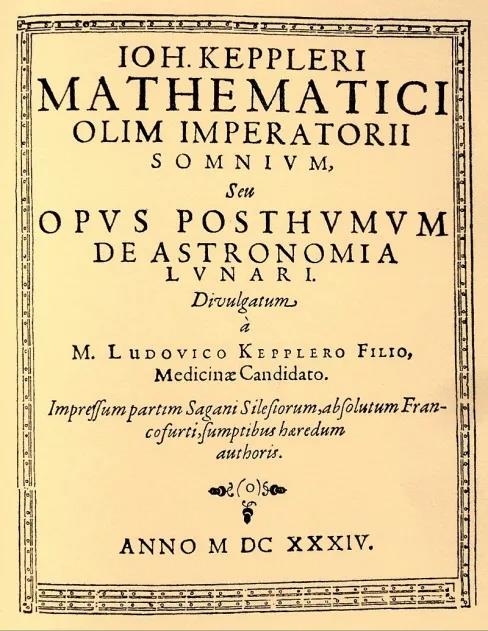

但是早在玛丽雪莱创作的这部作品前约200年,一位著名的德国天文学家约翰尼斯·开普勒(Johannes Kepler)就已经创作出了一部完全符合上述定义的幻想作品。换言之,这部作品可以被称为真正意义上的“科幻文学开山鼻祖”。这部作品就是《梦》(Somnium, 或Der Traum vom Mond)。

图2 《梦》的拉丁文版本封面截图

情节介绍:

《梦》所讲述的故事内核实质上非常简单。星空是离人最近、也是最远的事物,人类从蒙昧之时起就懂得仰望星空,逐渐地,人会将自己熟悉的环境投射在星空之上,想象星海彼岸的世界会是怎样的;那里会生活着怎样的生物,与人类所熟识的生物圈又有何不同。月亮作为满天繁星中,从地球上看来最大的一颗,自然也承载了这种想像。一如我们的文化中的吴刚伐桂、月兔捣药,而这部小说讲述的故事,同样也和这些有关。

“无论是地上生的还是满地跑的,其形体都大得吓人。他们生长的速度很快。但由于长得如此之大,因此寿命都很短。普拉伏尔伐人没有固定的居住地,没有建造起来的住处。一天中他们成群结队,各人按自己的天性在全球到处漫游:有的用腿,其长度远远超出了我们的一些骆驼;有的靠翅膀;有的乘船随着退走的潮水而下;如果必须再耽搁上几天,他们就会爬进洞穴……

“任何东西只要白天暴露在外,那末他的顶部就会硬结,并且被烤焦,到了晚上外皮就会脱落下来。地上的物产——他们稀稀疏疏地长在山脊上 ——通常当天出生又在当天死去,于是天天都有新的一代诞生。一般说来,蛇的特性在他们身上表现得十分突出。中午时分他们姿态悠闲地晒着太阳,仿佛在怡然取乐,但他们只是在洞口后面这样做,为的是确保能安全而又迅速地后撤。”

开普勒描绘上述这些生物的外形和行为习惯时,是从当时自身的认知条件出发的。他首先假定月球上有空气和液态水——当然我们现在知道,月球没有大气层,其表面也没有液态水——然后从一些天文事实和自然逻辑出发做了一些推论:月球比地球小得多,那么生物在它表面就会显得更轻,从而可以长得更大;月球的大气层相对稀薄,所以表面的太阳辐射更剧烈……这些合理的推论加上适当的想象,描绘出了月球上的生态。

而除了描绘出月球表面的生态环境之外,开普勒作为一名伟大的天文学家,自然不会在他的专业领域上吝惜笔墨。全文的约二分之一的篇幅都用在了对月球的天文和地理环境的叙写上。

由于潮汐锁定,月球永远只有一个面面向地球。开普勒早就认识到了这一点,于是他将朝向地球的半球(die Hemisphäre, -n) 命名为萨勃伏尔伐(Subvolvaner),另一个半球则叫普拉伏尔伐(Prvolvaner)。伏尔伐(Volva)的词源是volvieren,表示“滚动”,因为在月球上的居民们眼中,地球是一个在天空中绕着固定轴滚动的球体。月球上的一天(一次昼夜交替周期的长度)相当于地球上的一个月。而由于月球的黄赤交角很小(约为1.5°),所以月球表面的季节更替并不明显,昼夜长短的变化也并不显著。

开普勒在后文中还描绘了月球表面两个半球气候上的差异:在背向地球的那个半球,极端的严寒和酷热交替袭击着一切事物:

“因为在普拉伏尔伐人中,黑夜要持续十五六个我们的自然日。由于接收不到任何光线,就是来自地球的也没有,所以那里就被我们在没有月亮的夜晚所体验到的那种深沉而不间断的黑暗所笼罩,因而十分可怕。其结果就是在狂风的肆虐下,那里的一切都因结冰和霜冻而变得梆梆硬。接着白天来临,其时间长达我们的十四天或稍稍短一点。在这段时间里,太阳很大,它相对于恒星而言运动得很慢,而且没有风,其结果则是酷热。因此,在我们一个月即利瓦尼亚一天的时间内,同一个地方既要面对比我们的非洲热十五倍的酷热,又要经受比基维兰更难于忍受的严寒。”

而在面向地球的那个半球,则可以观赏到超乎想象的奇景:

“但对于萨勃伏尔伐人,他们在中天的伏尔伐看上去要比我们眼中月亮的直径将近长四倍。因此若将这两个圆盘比较一下,他们的伏尔伐要比我们的月亮大15倍。但对于那些看到伏尔伐永远停留在地平线上的人来说,它的样子就像远处一座着了火的山。”

图3:从月球上看地球

背景与价值:

有趣的是,《梦》这部作品与后世被称为“科幻文学”的诸多作品相比,完全没有尝试描绘月球上的文明,或表述某种政治或社会观念。这篇短文大量的篇幅都在试图构建“月球地理学”,尝试从月球生命的角度还原和叙述他们生存的世界本身。因此,这篇作品给读者的观感更像是一篇科学论文,而非幻想作品。后世的科幻小说被爱好者们粗略的分为“硬科幻”与“软科幻”,前者注重技术细节,着重描绘技术进步对人类社会和生活的影响;后者则是借助某个新颖的科技点子,以此推进和构建文学作品的情节。而从这个角度出发,完全可以将《梦》看成“第一部硬科幻”。

亚瑟·科斯特勒(Arthur Koestler),为开普勒撰写传记的一位作家,曾评论道,“开普勒跨过了科学史上一座巨大的分水岭。在他的身后是中世纪的世界,科学为宗教所主导;在他的面前是现代世界,科学主导发展,科学推动文明。”《梦》这部作品同样也是一部分水岭,它标志着此前存在于神学迷梦中的乌托邦世界已经一去不复返了,人类从枷锁和束缚中抬起了头,看向了亘古以来存在着的满天繁星。此后300年,科幻小说的创作迎来井喷,人类在幻想的世界中在星海之间飞驰。此后350年,人类首次告别地球,对辽阔的宇宙发出了自己的初鸣。人类对宇宙的畅想,就此起步。

作者简介:

孙翱鹏,2018级同济德语系在读学生。兴趣爱好广泛,爱写作、好读书,尤爱科幻小说。理性主义者,相信科学和技术的力量,亦兼有人文的温度和情怀。

资料来源:

封图:

https://up.zhuoku.org/pic_360/6f/b8/cb/6fb8cbe0b39b3ef757ca3b0e7a29efdb.jpg

图1:https://www.cnaiplus.com/a/newspaper/332432.html

图2:https://en.wikipedia.org/wiki/Somnium_(novel)#/media/File:El_Sue%C3%B1o_o_la_Astronom%C3%ADa_de_la_Luna.jpg

图3:

http://i1.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1126/U1235P2DT20081126074624.jpg

参考文献:

1. 《梦》中文译版(不含附录):https://www.douban.com/group/topic/47476169/

2. 《梦》德文版(含附录及原译者评论):https://de.wikisource.org/wiki/Keplers_Traum_vom_Mond

3. Kepler's Somnium: Science Fiction and the Renaissance Scientist, Gale E. Christianson, Science Fiction Studies, Vol.3, Mar.1976