【内容提要】自2020年1月27日德国确诊首个新冠肺炎感染病例以来,德国疫情经历少量输入性传播、本土病例激增以及高位稳定三大阶段。根据疫情发展的阶段性特征,联邦政府在初期聚焦切断输入性感染源;在加速蔓延时期,防控重点转向遏制本土扩散,社交禁令、停工停学等限制性措施陆续出台;在疫情初步稳定后,联邦政府着手推进阶段式松绑,并研拟一系列经济刺激和财政补贴计划,助力企业共渡难关。尽管欧洲一体化的结构性缺陷、德国联邦制的体制性弊端以及民众对自由生活和隐私保护的“执念”增加了德国疫情防控的压力,但相较其他欧洲国家,德国疫情在较短时间内得到有效控制,被评为欧洲最安全的国家,政府危机管理能力获得权威机构认可。德国政府在应对此次疫情中的良好表现,与其在疫情初期的迅速反应、传染病防控机制常态化建设、相对发达的医疗卫生服务体系和充沛的医疗资源直接相关,对其他国家提升应对重大突发公共卫生事件的能力和水平具有重要借鉴意义。

【关键词】德国 新冠肺炎 疫情防控

【作者简介】吴妍 中国国际问题研究院欧洲研究所助理研究员,主要研究方向为德国内政及中德关系

新年伊始,新型冠状病毒性肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)席卷全球。美国约翰·霍普金斯大学统计数据显示,截至北京时间2020年4月20日,全球新冠肺炎确诊人数逾240万,感染人数突破10万人大关的国家共计6个,分别为美国、西班牙、意大利、法国、德国和英国,欧洲国家独占5席。德国联邦总理默克尔将新冠肺炎疫情比喻为德国自二战以来面临的最为严峻的挑战。为应对疫情,联邦政府采取了包括切断输入性传染源、遏制疫情内部传播速度、加强政府干预以保障经济社会平稳运行等一系列防控举措。与其他欧洲国家相比,德国新冠肺炎疫情较快得到控制,4月中旬,新增病例数量即连日减少,且治愈患者数量稳居世界首位,死亡率较低。有鉴于此,对德国疫情防控措施的梳理和分析对于其他国家提升应对重大突发公共卫生事件的能力和水平具有重要借鉴意义。

一 德国新冠肺炎疫情发展态势

美国约翰·霍普金斯大学系统科学与工程中心的统计数据显示,截至北京时间2020年4月20日,德国新冠肺炎累计确诊人数已超过14万,居世界第五位(见表1)。自出现首个确诊病例至今,德国新冠肺炎疫情发展经历三个阶段:少量输入性传播阶段、本土病例激增阶段和高位稳定阶段。2020年2~4月德国新冠肺炎疫情发展趋势见图1。

在德国新冠肺炎疫情暴发初期,德国确诊病例传染路径较为清晰,感染患者密切接触人数有限。1月27日,巴伐利亚州卫生部于该州慕尼黑市施塔恩贝格县发现首个新冠肺炎感染病例。当地政府立即对确诊病例进行隔离治疗,并对患者的感染过程进行调查,迅速锁定全部关联人员,对所有密切接触者进行病毒筛查,并提供集中隔离场所,及时有效地避免疫情在德国进一步扩散。其他各级地方政府亦在发现感染病例后,采取类似措施。因此,截至2月底,德国新冠肺炎感染人数始终维持在低位,仅48人确诊,且无患者死亡。

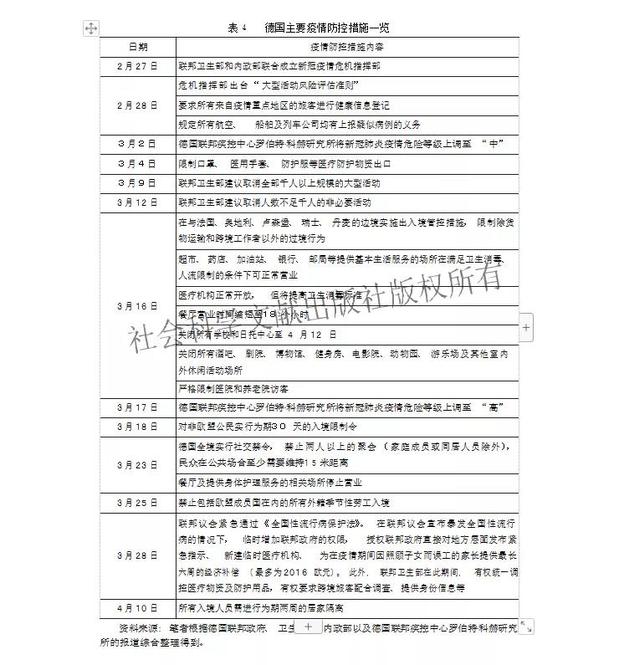

狂欢集会加剧德国新冠肺炎疫情形势恶化,聚集性疫情频发,确诊病例激增。由于初期疫情持续得到有效控制,德国社会及民众对于新冠肺炎传染性强、潜伏期长的特点缺乏普遍认知,没有予以重视。加之2月下旬恰逢柏林国际电影节、狂欢节游行等一年一度的大型活动举办,大量民众在无任何防护措施的情况下长时间聚集,直接导致德国疫情在3月出现加速蔓延趋势,确诊人数呈指数形爆炸式增长。德国全部联邦市州均出现确诊患者,全境感染病例在3月激增至73306例。德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所(RobertKochInstitute,RKI)不断上调新冠肺炎疫情对德国公共健康所造成的威胁的等级,仅两周时间内风险等级即由“中等偏低”上调至“高”,并宣布德国境内出现三个感染群,分别为北莱茵-威斯特法伦州海因斯贝格县、巴登-符腾堡州和巴伐利亚州(见表3)。其中,北莱茵—威斯特法伦州海因斯贝格县的疫情形势尤为严峻,德国逾半数确诊病例集中于此,且数百人与该县“1号病人”密切接触,疫情进一步发酵的风险较高。

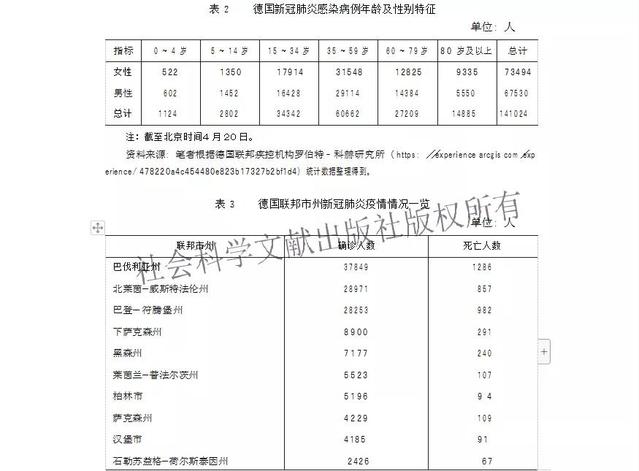

自疫情加速蔓延以来,德国联邦政府及各级地方政府相继出台“大型活动禁令”“社交禁令”,采取“停工停学”措施等,以防止疫情传播。4月15日,德国联邦总理默克尔发表电视演讲,宣布德国疫情防控取得阶段性胜利。当前,德国感染人数虽仍持续增长,疫情拐点尚未到来,但增速已出现放缓迹象,疫情逐步进入高位稳定阶段。德国疫情防控措施的有效性逐步显现,境内新冠肺炎治愈率高、死亡率低、高危人群感染率低的特征显著。截至北京时间4月20日,德国过半数确诊病例已康复出院,累计治愈人数达88000名,居全球首位(见表1)。在所有确诊病例中,死亡4586人,死亡率为31%,远低于英国、法国、西班牙、意大利等欧洲其他国家(见表1)。此外,德国儿童和青少年以及老龄高危人群确诊占比较小,平均患者年龄约为50岁,与意大利(平均患者年龄高达66岁)等国患者高度老龄化的状况形成鲜明对比。67.4%的确诊患者集中于15~59岁(见表2),且多数为轻症或无症状患者,仅有17%的患者接受住院治疗。

二 德国新冠肺炎疫情防控举措

英国智库“深度认知”(Deep Konwledge Group)依据政府采取的防控措施及其效果、新冠病毒检测规模、医疗设施、卫生系统应对能力等76项指标,对各国“安全度”进行评估。德国被评为欧洲最安全的国家,排全球第二位,并且在“政府危机管理”和“医疗效率”两个分项中居榜首。德国政府在新冠肺炎疫情期间采取的防控举措效果显著,迅速有效地控制了疫情。根据疫情发展过程中呈现的不同特点,德国疫情防控大致可分为三个阶段:在疫情暴发初期,防控重点聚焦切断海外输入性传染源;在疫情加速蔓延时期,防控重点转向竭力降低本土传播速度;疫情防控初显成效,阶段性放松管控,恢复社会正常秩序。

(一)在疫情暴发初期,防控重点聚焦切断海外输入性传染源

严防输入,紧握筛查主动权。在疫情暴发初期,德国境内感染患者数量有限,“1号病人”与海外疫情高危地区有直接接触。因此,在此阶段,政府防控重点聚焦切断海外输入性传染源。联邦卫生部门、内政部以及外交部等部门协同合作,密切追踪全球疫情形势。所有发现疑似病例的航班,必须在汉堡、杜塞尔多夫、法兰克福、慕尼黑和柏林机场降落,以便工作人员对入境人员进行排查。此外,根据联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所的指导建议,外交部适时发布旅行提示,建议公民尽可能推迟或取消在疫情重点地区的行程,并化被动为主动,组织安排滞留在疫情重点地区的侨民归国,以便集中安排存在高感染风险的人员进行病毒检测,减轻各边境口岸排查负荷。同时,对于确认感染的境内人员,各级卫生部门通过对其感染路径及接触人群的调查,追踪确诊病例密切接触者,安排关联人员进行病毒检测和隔离观察,力争在最短时间内切断传播链,降低病毒进一步扩散的可能性。内外双管齐下,德国疫情在初期输入性阶段迅速得到有效控制。

(二)在疫情加速蔓延时期,防控重点转向竭力降低本土传播速度

虽然疫情在德国得到有效控制,但是联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所对新冠肺炎的公共健康威胁等级评估始终维持在“低”至“中等偏低”。联邦层面据此建议的个人防护措施仅限于勤洗手、咳嗽和打喷嚏掩口鼻、避免出入人流密集场所等。公众对于佩戴口罩等个人防护物品的认知仍停留在防止他人被感染层面,坚持“谁患病,谁佩戴”。未出现感染症状的民众大多不认为自身有佩戴口罩的必要。在相关媒体平台甚至出现“口罩无用论”的报道。德国民众的工作和生活一切如常,未受影响。但随着2月中下旬狂欢节的到来,德国初期疫情防控的胜利果实付之一炬。狂欢节后,德国多地出现聚集性感染病例,新冠肺炎确诊人数加速攀升。罗伯特·科赫研究所七天内两次上调疫情危险等级,联邦内政部部长泽霍费尔以及联邦卫生部部长施潘均表示德国疫情出现恶化迹象。在疫情最为严重的北莱茵-威斯特法伦州,相关部门亦公开表示确诊病例中密切接触者众多,全面排查工作未完成,疫情进一步扩散的风险上升,呼吁市民主动报告并接受检测,进行居家隔离。自此,德国新冠肺炎疫情由“外部输入阶段”转为“内部扩散阶段”,防控措施亦不断升级。

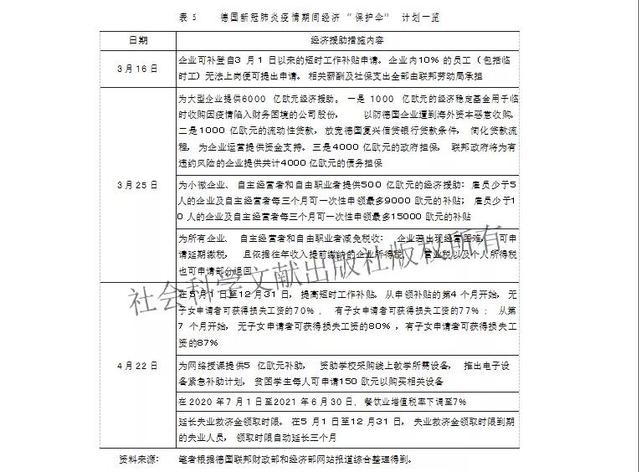

进行立法改革,增加联邦权限。鉴于疫情加速蔓延的趋势,联邦卫生部和内政部联合成立应对新冠疫情危机指挥部,邀请来自外交部、国防部、经济部、交通部及联邦总理府的代表与会。危机指挥部每周召开两次会议,评估疫情形势,更新防疫举措。此外,为进一步提高决策效率,切实落实防控措施,联邦议会紧急通过《全国性流行病保护法》。该法规定在联邦议会宣布暴发全国性流行病的情况下,临时增加联邦政府的权限,例如,授权联邦政府直接对地方层面发布紧急指示、授权联邦政府新建临时医疗机构、授权联邦卫生部统一调控医疗物资及进行防护用品供应等。

输入性管控措施不断加码。随着疫情持续在全球蔓延,德国输入性防控压力骤增,防控范围不断扩大,标准亦愈发严格。首先,管控范围由航空扩展至陆路、海路等所有交通渠道,要求所有来自被德国疾控机构评估为疫情重点地区的旅客填写健康信息登记表,并规定所有航空、船舶及列车公司均有上报疑似病例的义务。其次,着重加强对难民进行病毒筛查的工作,优先安排来自阿富汗、巴基斯坦、土耳其和伊朗等疫情形势严重或不明朗国家的难民接受新冠病毒检验。此外,考虑到新冠肺炎疫情在意大利、法国等的恶化趋势,德国政府于3月16日决定在与法国、奥地利、卢森堡、瑞士和丹麦的边境实施出入境管控措施,限制除货物运输和跨境工作者以外的过境行为。此后,联邦政府又分别于当月18日和25日对非欧盟公民以及包括欧盟成员国在内的所有外籍季节性劳工实行入境限制令,而符合入境要求的人员亦需进行为期两周的居家隔离观察。

社交禁令、停工停学等内部限制性措施陆续出台。狂欢节后,德国确诊病例加速攀升让联邦政府了解了新冠肺炎的高传染性。为进一步避免聚集性疫情发生,危机指挥部出台“大型活动风险评估准则”,对活动主办方、参会人员、场地等提出更严格的要求。柏林国际旅游交易会、科隆国际五金博览会、国际健身健美及康体设施展览会等大型活动相继取消。此后,联邦卫生部建议取消全部千人以上规模的大型活动以及人数不足千人的非必要活动。直至全面禁止两人以上聚会的“社交禁令”出台,德国政府对聚集性活动的管控措施愈发严苛(见表4)。此外,联邦政府还就“停工停学”一事与16个市州政府达成一致意见,规定除超市、药店、医院、加油站、银行、邮局等提供基本生活服务之外的全部商店及休闲娱乐场所停业,所有学校及日托中心停学。

(三)疫情防控初显成效,阶段性放松管控,逐步恢复社会正常秩序

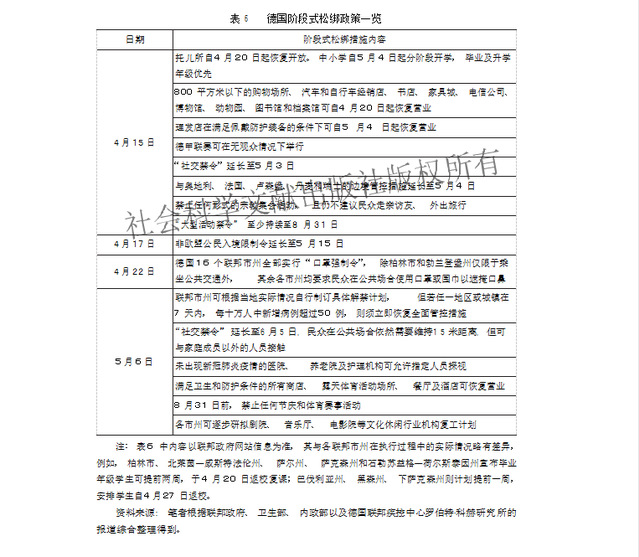

随着疫情防控措施的不断升级,德国新增确诊人数逐步回落。4月上旬,德国联邦疾控中心罗伯特·科赫研究所统计数据显示,德国新冠肺炎平均感染率下降至0.7%,即每位感染者传染能力不足1人,疫情逐步进入可控阶段。在疫情防控取得阶段性成果的情况下,德国在后疫情时期把面临的经济和社会问题逐步提上日程。联邦经济部研究显示,新冠肺炎疫情对德国经济的负面影响恐将超过2008年全球金融危机。2020年,德国出口或因全球性需求疲软回落11.6% ,进口额减少8.2%,国内生产总值整体下滑6.3%。慕尼黑经济研究所调查亦显示,当前,德国商业气氛指数创历史新低,近30%的德国企业表示其因政府营业限制令面临严重破产危机,恐将在三个月内宣告破产。绿党、自民党等反对党派以及汽车行业协会等利益集团对于尽快复工复产的诉求愈发强烈。有鉴于此,联邦政府一方面研拟和出台一系列经济刺激和财政补贴措施,助力企业共渡难关;另一方面着手计划逐步放松管控,推动有序复工复学。

政府干预助力企业共度疫情寒冬。为缓解疫情造成的企业经营困难,保障就业和民生,德国联邦政府放弃自2013年以来长期坚持的财政平衡政策,通过史上最大规模的经济纾困计划,追加1560亿欧元年度财政预算,通过提高雇员短时工作补贴、降低企业税务负担、放宽企业贷款门槛等一系列措施,减轻新冠肺炎疫情对企业经营造成的负面冲击(见表5)。

分阶段复工复学。除实施一系列财政援助计划外,联邦政府亦着手研拟阶段式复工复学路线图。4月15日,默克尔总理与16位联邦市州市长或州长一致决定逐步放松疫情管控措施。首先,逐步开放托儿所、中小学等教育机构,解决部分家长由于家庭原因无法工作的难题,为企业复工创造条件。其次,优先恢复受疫情影响较大的零售和服务行业,允许汽车经销店、书店、理发店等场所在提高卫生标准、限制人流量的前提下恢复营业。最后,考虑到德国新冠肺炎感染病例基数仍较大的现实,进一步提高社交管控及个人防护要求水平。除延续此前推出的“社交禁令”、 “大型活动禁令”以及进行“出入境管控”外,联邦及各级地方政府纷纷强制要求民众在外出期间佩戴口罩,谨防松绑措施带来新一轮疫情冲击(见表6)。

三 德国新冠肺炎疫情防控的主要优势

(一)未雨绸缪,有备无患

在出现首个确诊病例之前,德国政府鉴于新冠肺炎蔓延至全球的可能性,即开始布局:收集整理病毒信息,着手研究新冠病毒诊断测试方法,并制定应急预案,研拟疑似和确诊病例处理办法并将其传达至各级地方政府。在新冠病毒全基因序列公布之前,德国专家已着手利用同类病毒进行研究。德国系全球首个发布新冠病毒诊断测试方法的国家,且方法被世界卫生组织认可和采纳。德国在全球疫情出现初期的“先手棋”不仅为此后各国病毒检测试剂的研发奠定了基础,而且充分保障了本国疑似病例甄别和筛查工作的顺利进行。此外,各级地方政府准备充分,临危不乱。以巴伐利亚州为例,该州于1月27日确诊德国全境首个新冠肺炎感染病例,但早在1月21日,巴伐利亚州、市、区、镇各级医疗卫生部门均已获悉《疑似病例处理指示》以及《2019-nCoV疑似调查及对策流程》,并组织安排相关医疗和隔离物资到位。因此,地方政府在第一时间遵照相关处理办法,迅速为所有关联人员进行病毒检测,对确诊人员进行隔离治疗,为接触人员提供集中隔离场所。疫情暴发初期,德国感染人数长时间维持在低位,离不开德国政府前期的充分准备和迅速反应。

(二)坚持进行传染病防控机制常态化建设

近20年来,德国境内并未出现大规模传染病疫情。2003年的“非典”和2014年的“埃博拉”疫情对德国的影响均极为有限;2011年,德国本土暴发的出血性大肠杆菌疫情亦不存在人传人的传播途径。尽管如此,德国政府仍坚持传染病防控机制常态化建设,依据《传染病防治法》,逐步建立起相对成熟的疫情预警机制和分级传染病防控网络,其为德国政府在此次新冠肺炎疫情中的迅速反应奠定了坚实的基础。

自运行的疫情预警机制。德国《传染病防治法》于2001年1月1日正式颁布实施,该法规定医疗机构、实验室、社区机构,甚至是个人等不同行为体均可进行疫情上报,并对须进行上报的疑似、感染和死亡病例范围进行明确界定,对上报的内容、形式和路径做出详细说明,对各级信息传递进行严格的时间限制。此外,联邦议会在《传染病防治法》的基础上,于2017年7月25日通过《流行性疾病监控现代化法》,推动德国疫情监控体系进行数字化改革。该法的核心内容为推动建立德国传染病电子报告和信息系统,并计划于2020年12月正式投入使用,以进一步完善德国疫情预警机制,提高传染病监控效率。通过近20年的运行和发展,德国建立起在一定程度上可自运行的疫情监控体系,确保卫生部门能够在尽可能短的时间内获取疫情信息,并及时介入,进行管控。

分级疫情防控网络。除疫情预警机制外,德国《传染病防治法》还对联邦、州和各级地方卫生部门在疫情防控过程中的组织架构和职权与责任进行了规定。联邦卫生部作为德国政府公共卫生事务的主管机构,通过罗伯特·科赫研究所,“严重传染疾病能力与治疗中心常设工作组”、联邦州、市、县等各级卫生主管机构形成三级疫情防控网络,分工协作。

罗伯特·科赫研究所成立于1891年,系联邦卫生部直属的传染病预防与监控主管机构,具有疫情甄别和预警的重要作用。在疫情期间,该研究所负责汇总信息,发布涉及疫情感染病例界定、诊断、预防和临床治疗等一系列专家建议,评估德国民众感染风险情况,为联邦和各级地方政府提供科学决策支持。

“严重传染疾病能力与治疗中心常设工作组”成立于2003年,接受罗伯特·科赫研究所调度。该工作组下设八家能力中心、七家治疗中心以及四家培训中心。能力中心由柏林、波鸿、法兰克福、汉堡、慕尼黑、莱布尼茨、斯图加特和巴伐利亚八个城市和州的卫生管理部门组成,在疫情期间,主要负责为各自辖区内的卫生部门和医疗机构提供电话和现场咨询服务,汇总疫情相关信息并向各自地区上级卫生管理部门以及罗伯特·科赫研究所报告。此外,能力中心还兼顾疫情期间的媒体及舆论宣传工作,并为各地防疫措施的落实提供行政和后勤保障。治疗中心由柏林、杜塞尔多夫、法兰克福、汉堡、莱布尼茨、慕尼黑和斯图加特七家满足临床隔离、实验室检测最高标准要求的医院构成,负责收治患者。培训中心由乌尔兹堡、莱布尼茨、汉堡和柏林四家医疗和研究机构组成,负责定期为治疗中心及其他有需要的医护人员进行传染病防治培训。治疗中心与培训中心相辅相成,均采用统一的技术和人员培训标准,确保定点医院的医疗设备及医务人员长期遵守高致病性传染病防治标准。

联邦州、市等地方卫生部门在疫情期间对具体防疫措施的制定和落实拥有直接决定权,可根据当地经济、医疗等现实情况制定措施,有针对性地出台地方性措施,例如,在北莱茵-威斯特法伦州海因斯贝格县在发现首个新冠肺炎确诊病例后,县政府宣布县内所有中小学和幼儿园暂时停课,公共交通暂时停运,尽管此时联邦层面并未提出任何“停工停学”建议。

(三)医疗资源丰富,医疗机构布局合理

作为福利制国家,德国拥有相对发达和完善的医疗卫生服务体系。联邦医疗卫生支出连年增长,2017年,支出超过3700亿欧元,人均卫生医疗支出逾4500欧元,占国内生产总值的比例高达11.5%。高额的联邦医疗投入为德国医疗机构的设立和管理以及高质量的医疗服务体系建设提供了坚实的保障,成为德国政府在此次疫情防控过程中的最大底气。

医疗资源丰富。统计数据显示,德国当前共有1942家医院,可提供近50万张床位,平均每千人拥有6张床位。在经合组织对全球33个国家医疗机构建设情况的比较中,德国人均床位数量位居第三,仅次于日本(每千人拥有78张床位)和韩国(每千人拥有71张床位)。德国全境共有1221家医疗机构满足隔离治疗条件,可提供超过30000张重症监护床位,平均每十万人拥有339张重症监护床位,其中约90%的重症床位配有呼吸维持设备,人均医疗设备保有量远多于奥地利、英国、西班牙等。面对来势汹汹的疫情,为尽快扩大病毒检测规模,德国政府充分调动私人机构及实验室资源。截至4月15日,德国共有逾150家医疗机构、实验室等具备核酸检测资质,德国全境核酸检测总量超过172万人次,单周检测规模基本稳定在30万~40万次。尽管德国医疗资源相对充沛,医疗设备配置完善,但联邦政府对新冠肺炎确诊病患的救治始终坚持“重症住院治疗、轻症居家自愈”的原则。统计数据显示,德国确诊病例中仅有约17%的患者接受住院治疗,医疗机构床位空置率近40%。因此,在新冠肺炎疫情在欧洲各国加速蔓延的严峻形势下,德国仍有余力驰援法国、意大利等,接收境外重症病患。

医疗机构布局合理。联邦及各级地方政府通过医疗保险、医生行业协会对医疗服务机构的设立进行严格的管理和区域划分,对于国家宏观医疗资源规划具有极强的权威性和约束力。通常情况下,地方政府对当地医疗机构的设立拥有直接决定权,联邦政府仅在涉及跨州、跨区域等大规模综合医疗机构时介入。地方政府可根据当地医疗资源、人口数量等现实情况,综合考量,科学规划,对医疗机构新设申请进行审批,在最大程度上保障医疗资源的合理布局。德国全境被划分为若干区域,通常每个区域设有1所最高服务级、2所中心服务级、18~21所跨社区服务级和5~10所社区服务级医院。合理的医疗资源规划为民众就医提供了便利。据统计,在城市地区,90%的德国民众可在15分钟内到达提供基本医疗服务的医院,在乡村地区,该比例亦高达64%。

分级诊疗模式有效避免医疗资源挤兑。与大多数欧美国家类似,德国医疗服务实行分级诊疗模式。患者通常不会直接前往综合性医院就诊,而是就近在家庭医生处接受初诊。如有必要,患者可根据家庭医生的建议转诊至专科医生或在医院进行治疗。考虑到新冠肺炎的高传染性,德国政府进一步对分级诊疗模式进行细化,开通新冠咨询热线,引导民众在出现疑似症状时先通过电话方式向家庭医生进行咨询,并预约核酸检测。在疫情大规模暴发初期、医疗防护物资尚未完全到位的情况下,分级诊疗模式有效避免了因患者就医出现大规模交叉性感染的情况,同时降低了医务人员感染概率,保障医疗机构有序运行。

四 德国新冠肺炎疫情防控的主要掣肘

(一)欧洲一体化结构性缺陷增加德国疫情防控压力

作为出口导向型经济体,德国在欧洲内部市场建设过程中获益良多,一直是欧洲一体化坚定的支持和推动力量。无论在欧元债务危机期间,还是在欧洲难民危机期间,德国均发挥了关键性主导作用,被誉为“欧洲一体化稳定锚”。然而,新冠肺炎疫情的暴发却导致欧洲一体化的结构性弊端暴露无遗。意大利疫情加速蔓延后,原本为民众工作、教育、生活带来诸多便利的人口自由流动成为疫情迅速蔓延的温床。德国南部首当其冲,受到负面影响,病毒传播加速。此后,由于欧洲各国缺乏统一的公共卫生管理标准和应急预案,欧盟内部机构亦缺乏协调管理能力,欧洲各国“相继沦陷”,导致欧洲内部输入性疫情防控压力进一步增加。有鉴于此,德国不得不在边境地区投入大量人力、物力,进行临时出入境管控。

(二)地方政府各自为政,联邦制的体制性局限凸显

根据德国《基本法》,医疗卫生事务属于州政府管辖范畴,各级地方政府对疫情防控具体措施的制定和落实拥有高度自治权。联邦政府、联邦卫生部及其下属的联邦疾控中心罗伯特·科赫研究所的主要职责局限在为地方政府科学决策提供指导性建议,并协调跨州事务,而无强制地方政府贯彻联邦决策的权力。联邦制虽然充分考虑到各地现实情况,积极发挥地方政府的灵活性,但同时也直接导致联邦防控举措落实情况参差不齐,例如,在联邦卫生部提出建议取消逾千人大型活动后,曼海姆、汉堡等地均出现举办999人集会活动的“擦边球”行为;在罗伯特·科赫研究所将意大利评估为疫情重点国家、外交部明确建议民众取消赴意旅行后,仍有学校组织学生集体赴意出游。面对地方政府各自为政的窘境,联邦政府不得不临时成立“新冠内阁”,召集16个联邦市州的市长、州长共商防疫大计,以牺牲决策效率为代价换取“上下一盘棋”。

(三)疫情防控与自由生活和隐私保护的冲突难以弥合

疫情暴发以来,德国政府针对居民工作和生活出台的限制性措施始终伴随着各界的质疑和不满。“公民基本权利是否受到侵犯”“自由和健康孰轻孰重”等话题不仅在各政党间,而且在德国社会引起广泛讨论。柏林、斯图加特、基森等地接连出现示威游行,民众对“社交禁令”“停工停学”等防疫措施的合理性以及合法性提出质疑。超市等公共场所为加强防控,安装热像仪为访客测量体温的行为,亦因触及《通用数据保护条例》而纷纷被叫停。不仅如此,对于信息和数据的过度保护亦严重迟滞了卫生部门的疫情防控工作。地方卫生部门在进行核酸检测时,由于隐私保护限制,仅可获悉相关医务人员信息,检测结果无法直接通知个人。联邦政府为加强疫情追踪推出的手机应用软件也因涉及公民隐私,由此前决定的在联邦层面统一执行管理改为各地方政府负责,且不强制民众参与。

五 结语

当前,德国新冠肺炎疫情的拐点尚未出现,部分病毒学家以及研究机构对联邦政府松绑疫情防控的决策存疑。在初步复工复课后,图林根州东部以及巴伐利亚州南部确实出现确诊病例增速上升的迹象。可见,德国疫情形势仍存在一定不确定性。此外,德国国内自3 月中旬以来实行的停工措施以及全球疫情的持续蔓延对德国经济和社会造成的负面冲击将持续很长一段时间,默克尔政府在后疫情时代的治理工作依然任重而道远。但总体来看,德国在此次疫情防控中表现良好,完善的医疗体系和公共卫生防疫机制成为联邦政府有效抗疫的坚实支撑,对其他国家科学精准施策、提高国家公共卫生治理能力具有重要借鉴意义。

资料来源:微信公众号北语国别院,2021年4月8日。

原文来自《国别和区域研究》(第五卷 2020年第2期,总第11期)。由于篇幅过长,省去文章注释,请点击【阅读原文】获取原文。

题图来自 24vest.de