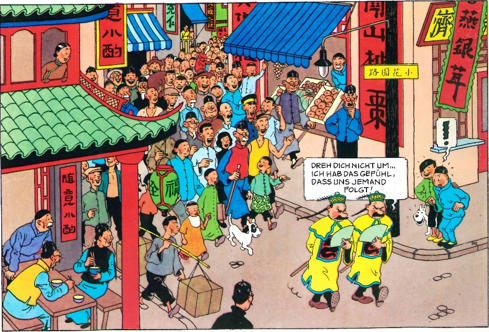

提起欧洲漫画大师笔下的中国,首先浮现在我们脑海中的或许是《丁丁历险记》的“蓝莲花”篇:在法国漫画家埃尔热的描绘下,丁丁结识了中国朋友张仲仁,在抗日战争时期的中国展开了一段冒险旅程。

德语版《丁丁历险记·蓝莲花》中的一格,杜邦兄弟乔装潜伏却弄巧成拙,引起了围观。

法语原版创作于1934年。

虽然没有哪一个德国漫画主人公能像丁丁那样深入人心,没有通过一段段奇遇走进全球读者的心中,但在德语漫画中,还是有若干个影响了几代人的漫画角色,遵循着与《丁丁历险记》一脉相承的叙事传统,带着它们的读者一同前往另一个时代,另一个国度,甚至另一个星球。

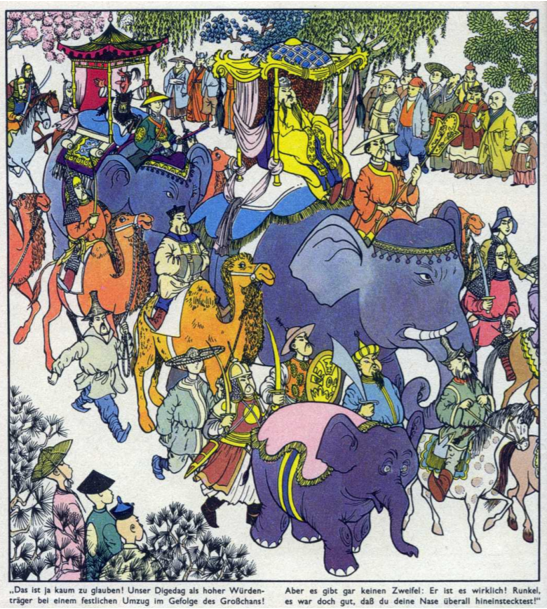

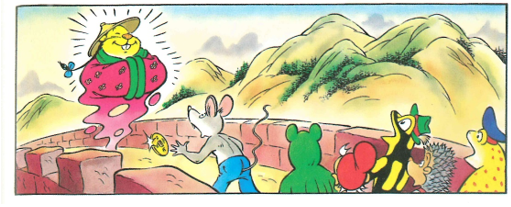

德国漫画家维尔汉姆·彼得森(Wilhelm Petersen)绘制的《麦奇的中国奇遇》(Mecki bei den Chinesen),书中图下配有说明文字:“我们是如何在中国皇帝那儿做客的”,1955年出版。

刺猬麦奇(Mecki)是德国电视杂志《倾听》(Hörzu)的吉祥物,作为木偶剧及动画片的主人公陪伴了几代德国人的童年。每年圣诞节,都会有一个麦奇的冒险故事出版成书,来到读者们手中,这一出版频率持续了13年。在麦奇的中国奇遇中,主角团遭遇海难,幸而被一艘中国商船救起,机缘巧合下为皇帝寻回了珍宝,于是便成了天子的座上宾。

《迪格达三人组历险记:线索指向中国》(Die Digedags: Die Spur führt nach China),刊于漫画杂志《Mosaik von Hannes Hegen》1965年第103期。

迪格达三人组(Die Digedags)诞生于1955年12月首次出版的东德漫画杂志《Mosaik》上,他们的创造者是约翰汉纳斯·黑根巴特(Johannes Hegenbath, 又被称作Hannes Hegen)。杂志一经面世便大获成功,日后更是在德国市场上一度超越了“米老鼠”这位强大的对手。前东德的居民业余生活少有色彩,人们也难以出国旅行,在这样的大环境下,彩色漫画杂志中三位主角却能够穿越时间、周游世界,一出现便吸引了人们的目光。

在中国历险记的开头,三人组中的迪格(Dig)与达格(Dag)意外通过意大利的商贾家族——波罗家族获得了前往东方的机会,踏上了寻找第三名伙伴迪格达(Digedag)的旅途。而波罗家族则委托他们调查马可波罗父子三人的踪迹:在漫画故事中,三人于13年前(1271年)前往大汗国之后便杳无音讯了。

最终,三人组在君士坦丁堡重聚:失踪的迪格达成了忽必烈的使臣到访此地,正巧救下了两个遇险的伙伴。插图中的迪格达更是盛装坐于象身上,紧跟大汗之后出现在游行队伍中。

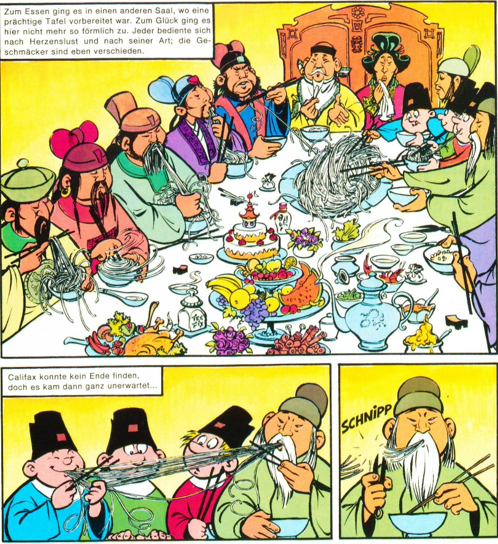

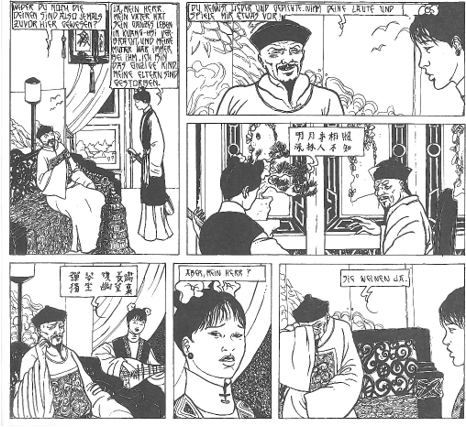

“阿博拉法克斯的中国历险记”片段,刊于德语漫画杂志《Mosaik》1991 年第3期。

同样诞生于漫画杂志《Mosaik》的还有“阿博拉法克斯”三人组(Abrafaxe)。他们可以说是“迪格达”的继任者。1975年,黑根巴特由于种种原因离开了《Mosaik》杂志。而后,参与“迪格达”系列漫画创作的脚本作家德拉戈(Lothar Dräger)和画师里彻尔(Lona Rietschel)制作出了新的Abrafaxe系列,继续畅销东德市场。东北师范大学和福建教育出版社曾于2003年和2011年分别引进过系列中部分漫画的中文版本。

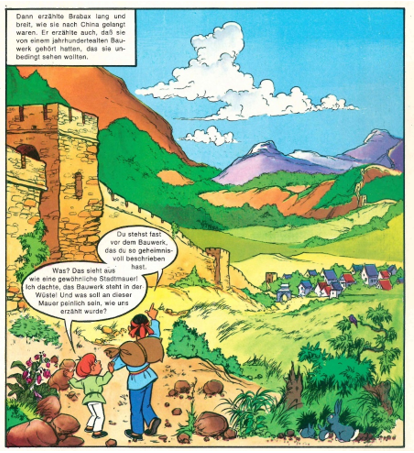

在1991年一整年的《Mosaik》杂志上,这三名小伙伴几乎都在古代中国游历。和前文提及的刺猬麦奇、迪格达三人组一样,他们也都见到了皇帝本人,甚至有幸与皇帝同桌用膳——虽然这景象不伦不类:众人在西式的方形长餐桌上,像现代中餐馆里那样合餐而食。插图中,三人组的“吃货担当”卡利法克斯(Clifax)甚至和一位大臣抢起了面条——这样的搞笑包袱能不能触动读者的笑点,见仁见智。但整体而言,相较于其它同时期的德语漫画杂志,《Mosaik》虽存在我们看来可笑的谬误,却仍能在娱乐读者的同时,从中看到一些传播正确知识、引发对中国正面兴趣的努力:主人公途中遇见“彭祖”为其指点迷津,领略万里长城和兵马俑的壮观景象,路过景德镇惊叹瓷器制作的兴盛,凡此种种。

“阿博拉法克斯中国历险记”中描绘的万里长城,刊于德语漫画杂志《Mosaik》1991年第6期。

从以上几个例子中不难发现,漫画主人公们无一例外,都是意外到访中国,又在机缘巧合下得以觐见天子。鞠躬、作揖、叩头是常规姿势,功夫、美食、盛大庆典是固定剧本——此时的漫画主角就是“马可波罗”,就是读者的眼睛,代替读者们去体会那个遥远的中国,那个想象中的中国。

如果说迪格达三人组和阿博拉法克斯三人组是东德最有代表性的卡通形象,那么,菲克斯与弗克西(Fix und Foxi)这两只双胞胎小狐狸便可算作西德的典型。同样出现在50年代的菲克斯与弗克西,是德国漫画家对以“米老鼠和唐老鸭”为代表的美式漫画的回应,也曾在50、60、70年代风靡一时。

“中餐”(Chinesisches Essen),刊于漫画杂志《菲克斯与弗克西》(Fix und Foxi)1978年第38期,截图摄于法兰克福德国国家图书馆。

在插图所示的漫画中,讨人喜欢的傻狼路宝(Lupo)和总是没钱花的兔子跳跳(Hops)决心要吃一顿真正的“中餐”,却怎么也掌握不了使用筷子的艺术,最终只能回到大街上的热狗摊子边,遭到了小狐狸们的毒舌嘲讽。

“菲克斯与弗克西”宇宙中的故事偏重日常生活中的诙谐,单篇篇幅较短,即使涉及中国元素,情节也大多发生在中餐馆或唐人街,因而无法带读者们真正领略中国的任何一隅。

《卢奇历险记:长城》(Lurchis Abenteuer: Die chinesische Mauer),2012年重制合订版由Esslingen出版社出版。主人公们擦了擦一枚古代钱币,随即出现了一名督造长城的官吏。

黑黄相间的火蜥蜴卢奇(Lurchi)是德国鞋业品牌“SALAMANDER”的吉祥物,诞生于1937年。以其为主角的漫画故事也主要用作品牌推广之用,增加小顾客们对品牌的喜爱。因此,卢奇漫画总是配有诙谐又押韵的文字,鞋子也总是作为关键道具出现。但相对应地,知识与文化传播并非其所长,因而会不时出现陈词滥调的刻板印象。

如今,以上这些漫画角色的鼎盛时期已然过去。即使有新版重现市场,也多是供怀旧的大读者们收藏之用。那些漫画作品中描绘的中国故事、中国形象,也都成了带有时代印记的陈旧档案——无论美丑,无论真伪,总是过往的佐证。

《中国(第一册)》(Das Reich der Mitte. Erster Band),1989年由卡尔斯鲁厄漫画之友出版社(KCF Verlag)出版。

再看较新的德语漫画,其中对中国的描绘并不多。但其中却有值得提及的作品,例如帕特里克·莫洛特(Patrick Morote)的《中国》(Das Reich der Mitte)。作为小众出版社的小众作品,这本1989年出版的漫画几乎名不见经传,作者资料也几乎无处可寻。从此册收录的几个短篇故事中,我们可以看到作者在尝试着讲真正的“中国故事”,画风也令人想起中国80年代风靡的连环画。

上图段落描绘一名女子弹唱诗词使听者落泪的场景,其中的唱词部分,画家不仅使用了中文,更是选了王维的《竹里馆》。虽然字迹稚拙,诗句顺序也有颠倒,但其志可嘉。

《云族(第六辑·盘古)》(Das Wolkenvolk. Sechstes Buch Pangu),雅恩·科勒尔(Yann Krehl)及拉尔夫·施吕特(Ralf Schlüter)改编绘制,Splitter出版社2014年出版。

另一部引人注目的漫画作品改编自德语奇幻小说《云族》(Das Wolkenvolk),小说作者是德国知名的少儿幻想小说作家凯·迈尔(Kai Meyer),其作品《隐页书城》(三部曲)于2019年由广西师范大学出版社引入中文版。

凯·迈尔在2014年接受Literatopia网站采访时表示,小说《云族》的一部分灵感来自于香港武侠电影《新蜀山剑侠》、《倩女幽魂》等;负责改编的漫画家施吕特也在同一场采访中坦言,观看了许多纪录片和武侠片,为画中人物的服装和武器、为场景累积素材,寻找灵感。可见创作者们了解中国的途径仍是电影电视——像“丁丁”之父埃尔热那样,有幸结识中国好友,从而了解中国、描绘中国的案例实属难得。

无独有偶,《云族》中也有一个代表着欧洲视角的角色尼克罗(Niccolo)——恰好与马可波罗的父亲同名,可以让欧洲读者更有代入感地沉浸到故事之中。

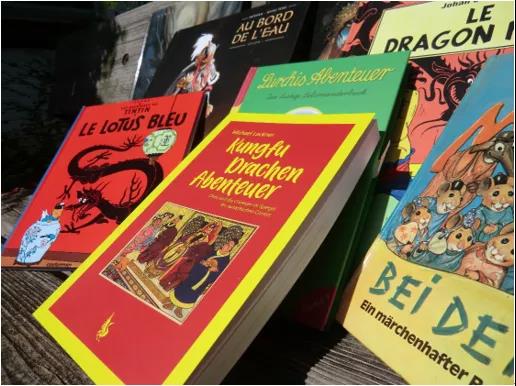

本文例举的漫画,仅限于德国本土创作和出版的漫画作品。其实,在法国、比利时、意大利、荷兰这些欧洲国家还能找寻到许多将中国作为历险故事舞台的漫画。七海游侠(Corto Maltese)、斯皮鲁和方大炯历险记(Spirou & Fantasio)、拉戈·云奇(Largo Winch)、津野洋子(Yoko Tsuno)、阿历克斯历险记(Les Aventures d’Alix)等等,以一名或一组主人公的冒险经历作为主要故事线的漫画作品,都少不了中国的奇遇故事。

《功夫、龙与冒险——欧洲漫画中的中国形象》(Kungfu, Drachen und Abenteuer. China und die Chinesen im Spiegel des europäischen Comics)(图片正中),2020年由德国巴赫曼出版社(Ch. A. Bachmann Verlag)出版。

《功夫、龙与冒险——欧洲漫画中的中国形象》(Kungfu, Drachen und Abenteuer. China und die Chinesen im Spiegel des europäischen Comics)一书广泛搜罗了欧洲各国漫画对中国的描绘,感兴趣的读者们不妨亲自去一探究竟。

作者简介

邱瑞晶,中德“印”迹专栏作者,从“圈里人”的角度为大家讲述出版与印刷界的中德趣闻轶事。同济大学德语系毕业后远走德国,在纽伦堡-埃尔朗根大学图书学专业取得硕士学位,现于纽伦堡-埃尔朗根孔子学院任图书出版项目助理。攻读硕士期间,分别成为斯图加特克莱特-柯塔出版社(Klett-Cotta Verlag)和维尔茨堡艾瑞纳出版社(Arena Verlag)的第一名中国实习生。既是常常光顾莱比锡、法兰克福及上海书展的出版新人,又是积极围观德国大众电影、电视、纪录片的字幕翻译。