【编者按】

歌德,一个伟大的名字,德意志民族文化的代表和象征,他不仅对德国和欧洲文学的发展做出了巨大贡献,同时对遥远的东方文学也投之以高度的兴趣与关注。借歌德晚年创作的组诗“中德四季晨昏杂咏”之名,我们随同岩子老师一起走进“远方有诗”中德时刻,一同去唤醒沉睡在心底深处最纯粹最古老的诗意,那是一个民族的血液里流淌不断的审美积淀与呼唤,那是在历经了仕途和情感风雨的洗礼之后,心的回归,生命的回归。

花枝

作者:赫尔曼∙黑塞

翻译:岩子

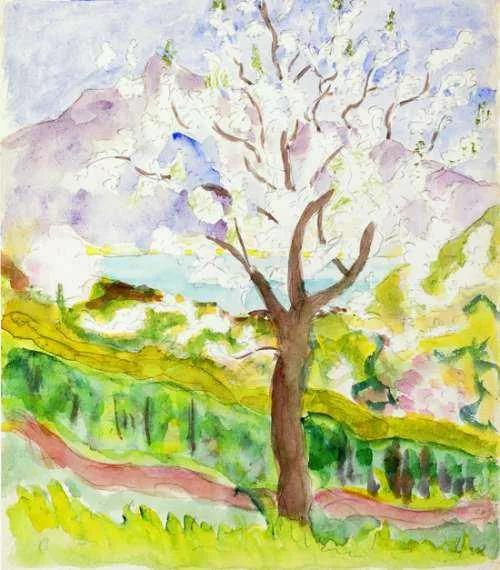

不止地摇曳

花枝在风中

不止地起落

我的心似顽童

于晴阴之间

于求舍之间

直至花飞影无

子繁枝头

直至童心饱足

坦定回眸:

尽情且不虚

这满是骚动的人生戏游

Der Blütenzweig

Immer hin und wieder

strebt der Blütenzweig im Winde,

immer auf und nieder

strebt mein Herz gleich einem Kinde

zwischen hellen, dunklen Tagen,

zwischen Wollen und Entsagen.

Bis die Blüten sind verweht

und der Zweig in Früchten steht,

bis das Herz, der Kindheit satt,

seine Ruhe hat

und bekannt;

voll Lust und nicht vergebens

war das unruhvolle Spiel des Lebens.

译者说诗:

黑塞,这位“德国浪漫派最后的一位骑士”,在近七十年的文学生涯中,共撰著五十余部,其中由他亲选钦定的诗集就有十五本之多,这首《花枝》便收在一本同名的诗集中。

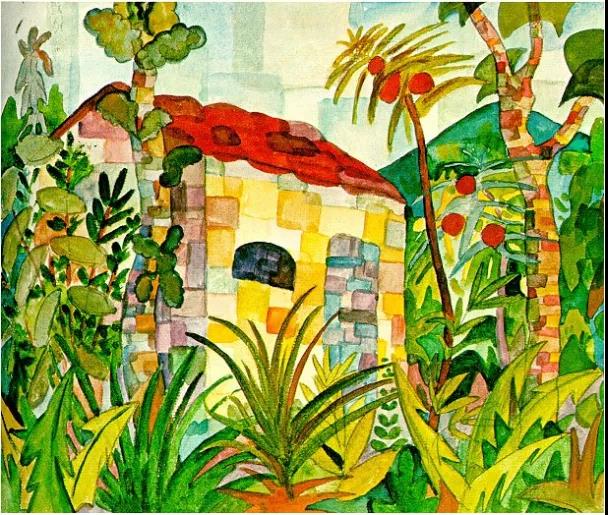

《花枝》写作于第一次世界大战爆发前的1913年,是年,黑塞三十六岁,正值创作的旺盛期。彼时,他已出版和发表作品多部,其中有诗集《浪漫之歌》和《途中》,散文集《午夜后一小时》,短篇小说集《此岸》《邻居》《弯路》,长篇小说《在轮下》和《盖特露德》等等,可谓硕果累累。

“不止地摇曳,不止地起落”,于凌乱的风中努力开花结果的《花枝》,让我们看到正在走向不惑之年的诗人,依然如同一个骚动不安稚气未脱的少年,顽皮不停、游戏不停、彷徨不停、挣扎不停、求索不停。一如大自然的花卉草木,与风斗、与雨斗,从蓓蕾期,到开花期,从坐果期到收获季,不知要经历多少次天灾横祸的砥砺和考验。不期而至的寒流,突如其来的霜冻、虫灾、旱涝,每每都可能将你打得个落花流水,一败涂地,到头来颗粒不收,两手空空。然而,不能因为有可能受挫,有可能看不到结果,干脆连开花也放弃了,不是么?你若不去尝试和努力,又如何知晓可能或不可能?又如何有机会使不可能成之为可能呢?何不以开放的心态,把人生权当作一场游戏,“尽情且不虚”地玩好它,从容进退和周旋“于晴阴之间/于求舍之间”,得失皆随缘,淡定不忧戚。当你老了,回首往事的时候,“不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧。”——我成为了那个我想要的我,没有枉来人世走一遭。

关于诗人:

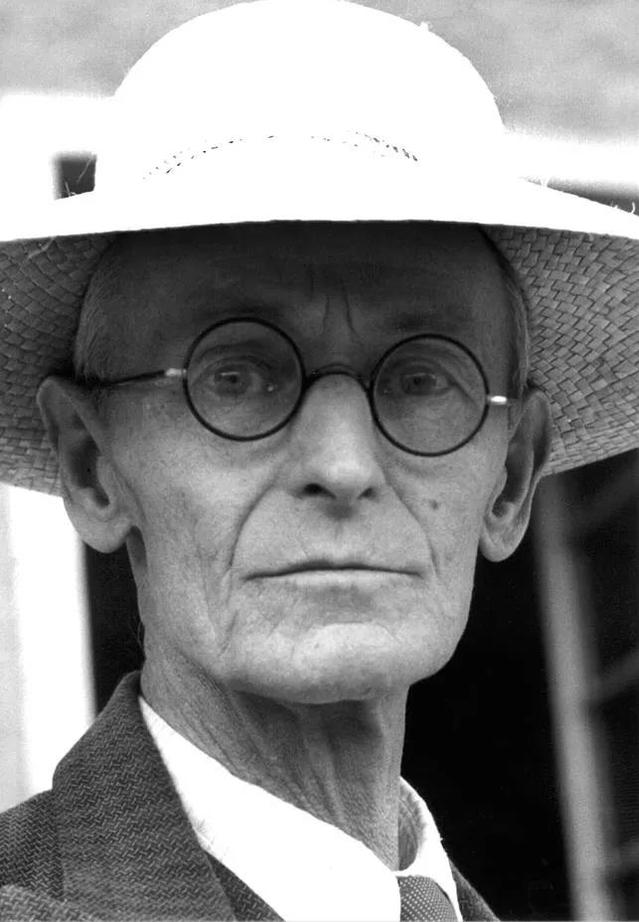

赫尔曼·黑塞(Hermann Hesse,1877-1962),二十世纪上半叶德国著名作家,诗人和画家。1877年7月2日,黑塞出生于德国南部巴登-符腾堡州卡尔坞小城一个多血统、多文化的传教士家庭。4岁时,黑塞随父母移居瑞士巴塞尔。14岁时,入读毛尔布伦修道院,但因不能忍受严酷的经院教育,一年后逃离学校。之后,学徒打工、做书店店员,四处独立谋生。在此期间,黑塞对文学产生了强烈的兴趣,大量阅读了十八世纪、十九世纪时期的欧洲文学和哲学,自费出版了他生平的第一本诗集《浪漫主义诗歌》。1904年,长篇小说《彼得·卡门森特》一鸣惊人,黑塞从此开始了漫长的专业作家生涯。黑塞一生酷爱音乐、绘画、哲学和宗教,在他的诗歌和著作中,无处不散发着音乐之色彩、浪漫之气息,以及对自然的亲近和对生命的思考。第一次世界大战残酷的现实,使黑塞中期作品发生了明显的变化。他浸心于尼采的哲学、印度的佛教、中国的老子庄子,以及荣格的精神分析学,试图从宗教、哲学、心理学等方面探索人类解放的理想途径。《荒原狼》便是这一时期的重大作品之一。晚期的黑塞,依仍孜孜不倦于东西方宗教与哲学中,寻求人生之终极答案。该时期的重要代表作是长篇小说《玻璃球游戏》。1946年,黑塞荣获诺贝尔文学奖。1962年8月9日,黑塞因脑溢血逝世于瑞士蒙塔克诺拉家中,享年85岁。

作者简介

岩子,曾为大学教师。80年代出版了第一本译作。90年代留学德国。21世纪走向写作。国内外已出版译著或合集十余部,其中有唐诗德译《轻听花落》。

【本专栏译作版权归原作者所有,未经允许请勿转载,或转载请注明出处。对侵权行为,作者将保留以法律手段追究的权利。】