有人说从17世纪到20世纪初,欧洲音乐舞台上的主角是德国人,这话虽有些偏激,但这一时期德国的确涌现了许多伟大的音乐家,其中包括巴赫、亨德尔、韦伯、贝多芬、舒曼、门德尔松、勃拉姆斯、瓦格纳、理查 · 施特劳斯、和亨德米特等。上大学的时候,教音乐史的老师强调,如果仔细研究他们的作品,不难发现,德国民间音乐的确给了他们丰富的营养,是培养大师们的音乐土壤。

德国音乐历史悠久,早在3000多年前,德国人的先民已经制造出了长达2米的铜号角和骨笛等乐器。这些乐器一般都成双成对地出土,说明当时很可能两只同时演奏。中世纪,声乐在音乐生活中占据了主导地位,产生了不少宗教歌曲和世俗歌曲。目前可以见到最早的民歌资料记录于公元1100年,从中可见当时的民歌有的使用五声音阶,有的使用七声音阶,还有的只用mi、sol、la三个音,和现在流行的某些儿歌的曲调近似,有许多民歌的曲调以三和弦分解的音调为主题。从总的方面看,当时的民歌深受教会音乐格里高利圣咏的影响。那时流行的乐器有竖琴和提琴,主要用来伴奏歌唱。

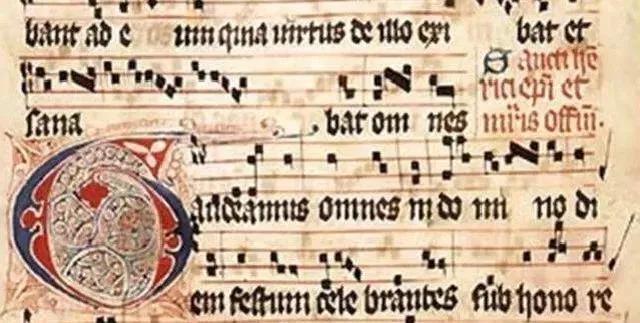

格里高利圣咏

格里高利圣咏是西方教会单声圣歌的主要传统,是一种单声部、无伴奏的罗马天主教宗教音乐。

公元6世纪末,罗马教皇格里高利一世为了统一教会仪式中的音乐,将教会礼仪歌曲、赞美歌等收集、整理成一本《唱经歌曲》(即“圣咏”),共收集整理了三千多首歌曲,它后来就被人们称做“格里高利圣咏”。

格里高利圣咏只用人声,歌词采用拉丁文,不用器乐伴奏。没有和声和对位,旋律简单,不用变化音和装饰音,音域也很窄,一般不超过八度。虽然它的旋律没有明显的节奏重音,速度徐缓,但较好地配合了拉丁文歌词的抑扬顿挫。

格里高利圣咏追求一种肃穆、超脱的气氛,排斥人世的激情。格里高利圣咏原来是没有记谱的,而是通过口传心授的方式来传播。后来,由于圣咏数目的增多而需要给演唱者提示不同旋律的轮廓,于是就逐渐产生了简单的记谱。

到13世纪,民间歌曲的品种已经很丰富,有圣诞颂歌、摇篮曲、饮酒歌、神话歌、婚礼歌、丧礼歌等品种,而且出现了抒情性的“恋歌”,演唱“恋歌”的歌手经常举行比赛。14世纪,在德国南部出现了恋歌歌手的行会,参加行会的歌手要按行规进行创作和演出。行会规定了严格的考试制度,歌手经考核后,可得到学徒、学友、歌手、诗人和大师等五个不同的等级的称号。当时的城市里,还有演奏家的行会,他们在节庆和婚礼上演奏,对器乐音乐的发展作出了不小的贡献。那时的乐队已经有较多的乐器,包括提琴、笛子、风笛、号角、手摇琴、齐特拉琴、鼓、铃等乐器。

从15世纪开始,德国民歌开始脱离教会的影响,最重要的标志便是教会调式的衰落和大、小调体系逐渐占据重要地位。大调当时叫“硬调”,小调则叫“软调”,以区别它们的不同性质。在路德领导的宗教改革运动中,许多民歌曲调被教会吸收,填上基督教的歌词演唱,那时还按照民歌的风格,创作了许多基督教的众赞歌。从文艺复兴时期到17世纪,德国传统音乐在各方面都有很大的发展,在德国传统音乐不断积累和发展的基础上,大师们在巴洛克时期、古典时期和浪漫时期才写出了大量不朽的作品。

关于民歌

德国民歌的结构一般都比较方整,其音域不宽,旋律朴素自然,词曲结合以一个音节一个音符为主,几乎没有装饰音,多采用二拍子、三拍子和四拍子。德国音乐大师们的作品一直在吸收着民歌的营养,它们写的许多音乐主题和德国民歌一样朴实无华,结构方整,优美动听。

目前德国民间乐队采用的乐器主要有手风琴、曼陀林、吉他、小提琴、低音提琴、单簧管等乐器。手风琴是德国人巴赫曼(Buschmann)1821年在柏林发明的,由于它能演奏旋律、和声和低音,音响丰富,被德国人称为“穷人的管弦乐队”,常用来伴奏民歌和歌舞。

德国流行的民间舞蹈有华尔兹、剑舞、波尔卡、方阵舞等。这些舞蹈通常在迎春狂欢节和啤酒节等节日中表演。

德国很重视本民族传统音乐的传承,1925年便开办了民间音乐学校,专门教授民间音乐,现在德国各地都有民间音乐学校,而且还有各种民间团体,如舞蹈团、乐队等,也对传统民间音乐的保存起了很大作用。

资料来源:

网易频道:钢琴家,2020年11月10日,

《音乐地图|大师们的土壤——德国的传统音乐》