《吃不饱的小毛虫》!这本诞生于1969年,令我喜爱,令我孩子喜爱,令我孩子的孩子喜爱,令全世界千千万万、万万千千小读者们喜爱的童书的作者埃里克∙卡勒(Eric Carle)仙逝了,享年91岁。

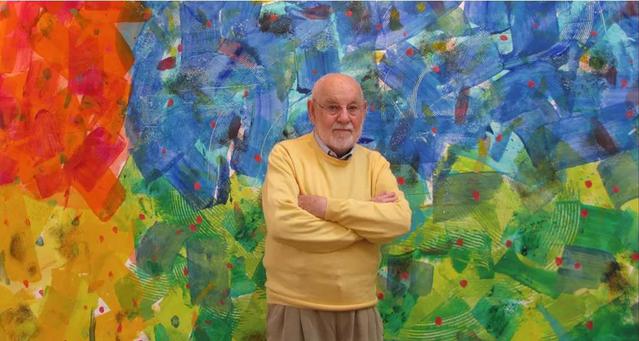

埃里克∙卡勒(Eric Carle)

上世纪八十年代中叶,当我与它不期而遇并将它介绍给中国小朋友的时候,对这位《小毛虫》的发明者所知无几,惟晓得他是美国人。他原本德意志血统,是一名生在美国,长在德国,后来又重返美国,有着移民背景的“德二代”,那是后来才了解到的。

埃里克∙卡勒六岁的时候,也就是纳粹当政之后的1935年,由于母亲想家,随同父母一道回到了故乡斯图加特。在这里,埃里克遇见了他生命中的第一位贵人,他的中学艺术老师克劳斯先生。有一天,克劳斯先生将12岁的埃里克请到了家中,偷偷地给他看毕加索,马蒂斯,康定斯基,克利,布拉克等等被纳粹当局定性为颓废艺术的禁画。“瞧,这手笔,不拘一格,大气磅礴,怎一个美字了得!”克劳斯先生一面给他讲印象派,表现派,立体派,一面满怀遗憾地跟自己器重的学生掏心掏肺:“你有这方面的潜力,只可惜我不能教,还得批判它们,纳粹分子根本不懂得什么是艺术!”艺术老师的指引对他影响至深,以致于埃里克∙卡勒终生难忘,在成名后的多个场合都不忘提及:“我的绿狮子,花驴子,以及其它形形色色的“另类”动物,可以说无一不诞生于七十年前的这一天。”

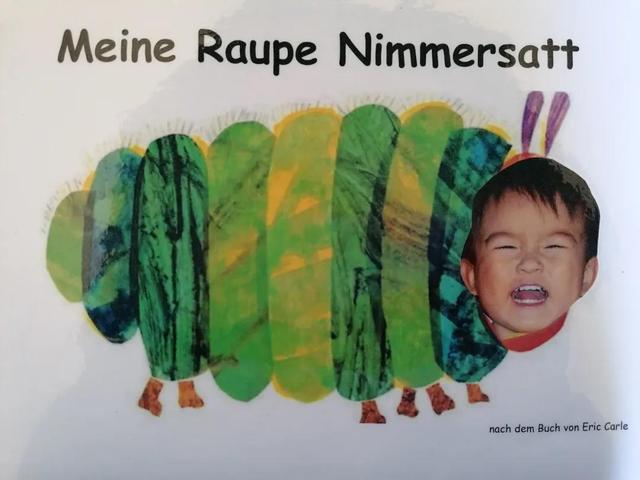

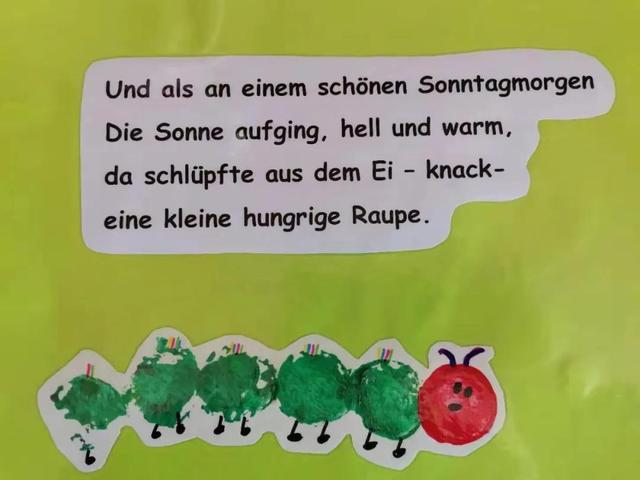

金洙涵(2岁)+ 幼儿园老师(波恩)

也正是克劳斯先生的建议,年仅15岁的埃里克报考了斯图加特艺术学院应用艺术和平面设计专业,并被该艺术学院破格录取,尽管他没有初中毕业,更不具备入读高等院校的资格——高中毕业证。幸运的他一毕业就被《纽约时报》聘用为广告和版面设计,那一年他22岁。为儿童读物插画,成为一个童书作家,已经是40岁以后的事情了。然而,一发而不可收拾。70余部妙趣横生美不胜收的绘本先后问世,总销售量高达1.7亿册。

再回到《吃不饱的小毛虫》,有媒体说,被翻译成60多种语言,有媒体说,被翻译成70多种语言,亦有媒体说,被翻译成80多种语言。无论如何,埃里克的红脑袋绿身体,贪吃,好奇,由一个小小的,圆圆的,相貌平平,不见经传的卵子,最后蜕变而成一只漂亮至极的花蝴蝶的小毛虫的故事,飞遍了五洲,飞遍了四海。无以计数的孩童跟随着小毛虫,钻过一个又一个的小洞洞,吃了一种又一种好吃的。末了,也随着小毛虫变成了一只美丽多彩的花蝴蝶。有人统计说,世界上每3分钟就有一本埃里克∙卡勒绘本走出书店,走进千家万户。

埃里克童书的主角大多是动物,除了小毛虫外,还有蜘蛛、蟋蟀、甲虫、变色龙、狗熊、狮子和猴子等等,一个个形色靓丽,超级呆萌和可爱。埃里克对动物的青睐,对微小世界的洞悉和关爱,得益于热爱艺术,梦想成为画家却不能的父亲对他的早期培养和教育。卡勒回忆说,每当周末,太阳升起来后,父亲便牵着他的手,到森林或田野去散步,带他一起观察大自然和生活在大自然里的蚂蚁、蜜蜂、毛毛虫、青蛙和鱼儿们,告诉他这些小东西们如何生长,有着怎样的习性。

埃里克对明快而亮丽的色彩的偏爱,以及“不合常规”的“滥用”,譬如上文中提到的绿狮子,花驴,还有红身体绿脑袋的蜘蛛等等,一如小毛虫,浓墨轻彩,憨态可掬。凡此种种,细究起来,皆与他少年时代的经历有着千丝万缕的关系。家庭和艺术老师的影响,印象主义画家弗兰茨∙马尔克的蓝马,还有战争给他留下的灰暗记忆:“那个时候没有色彩,人们身上穿的,不是灰色,就是棕色。为了躲避轰炸,楼房均被粉刷成棕绿,灰绿和棕灰色。”二战结束后,埃里克才得以有机会更多地接近和了解包括抽象主义在内的现代艺术流派,有一个声音在他的心中不停地呼唤着:“色彩!色彩!色彩!”

© unsplash

《小毛虫》成功就成功在斑斓多彩,独具匠心,充满孩子气的画面和设计。一个,两个,三个,……那些个别出心裁的小洞洞,教小朋友们没法儿不喜爱它。在触、摸、听、看、玩的同时,小读者们不仅认识了数字,认识了食物,还在不知不觉中认识了蝴蝶由卵到幼虫,由幼虫到蛹,由蛹到成虫即蝶的四个成长发育阶段。这个过程很温馨,很美妙,却也不无痛苦和艰辛:撑得肚子痛,给自己盖房子,还要在茧室里耐心“修炼”两个多星期,最后,还得亲自凿洞破茧,使劲地钻出洞洞来。

小毛虫化茧成蝶的过程,与其说是自然和生命的自述,不如说是唤醒孩子们对大自然和动植物世界的好奇心,以及由懵懂、丑陋变得智慧和美丽的希望,就像埃里克的父亲当年对埃里克所期待的那样:“埃里克,从你的茧里钻出来!”

金洙涵(2岁)+ 幼儿园老师(波恩)

埃里克没有辜负父亲和艺术老师对他的期望,成功地出落而成一只超级美丽的大蝴蝶!然而,就像一年有春夏秋冬,蝴蝶有卵虫蛹蝶,大千世界几乎所有的生命不外乎种子(胚胎)——发芽(生长)——开花(成熟)——结果(繁殖)——凋谢(死亡)这些个过程。你也,我也,埃里克也。

在圣灵降临节的那个星期日,埃里克去了另一个世界,再过一个月,他就 92 岁了。

作者简介

岩子,曾为大学教师。80年代出版了第一本译作。90年代留学德国。21世纪走向写作。国内外已出版译著或合集十余部,其中有唐诗德译《轻听花落》。

【本专栏译作版权归原作者所有,未经允许请勿转载,或转载请注明出处。对侵权行为,作者将保留以法律手段追究的权利。】