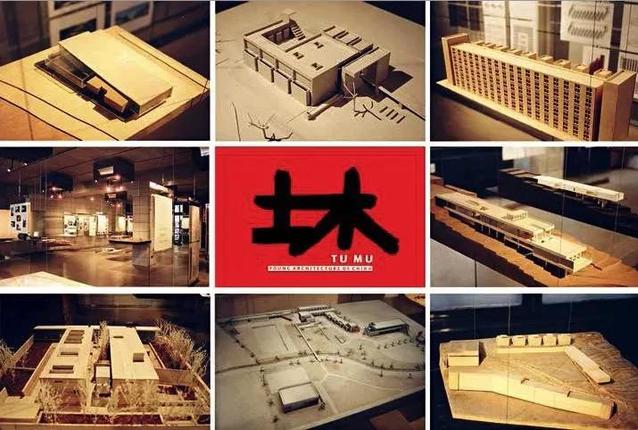

2001年德国柏林,“土木:中国的年轻建筑展览现场”。 © ABBS论坛human拍摄

柏林,一个中国建筑的神话

分散在中国各地的先锋建筑师们,到了柏林才头次碰面结识。是库格用“土木”这个中国自身传统中诞生的建筑术语,把中国第一代独立建筑师聚拢起来。

跟爱德华·库格(Eduard Kögel)聊过的人,无论中外,都得出同一个结论: 他可能是当今欧洲最懂中国建筑的人。

“可是你连中文都不会可是你连中文都不会!”我直率地对库格说。

他正坐在我对面,我们中间摆着各自点的菜,他的是菠菜空心粉沙拉,我的是芝麻菜豆芽拌粉丝。这是柏林一家离他家不远的餐厅。他拄着手杖一瘸一拐走进来的时候,我觉得他比上次见面时更消瘦了。

库格有些腼腆地笑了,说:1989年的时候我学了一些中文,可惜没有坚持下去。

第一次见到库格,是在中国女建筑师徐甜甜的“松阳故事·乡村变迁”展览上。柏林有一家在世界上都屈指可数的建筑文化空间,叫伊达斯(AEDES),专门举办各国建筑师的展览和先锋话题的论坛。徐甜甜在浙江松阳坚持做了五年之久的乡村项目,2018年4月在伊达斯空间展出,立即引起了国际关注。库格就是这个展览的策展人。

土木经典

2001 年,柏林举办第三届亚太周,中国适逢主宾国。极其节省的柏林市政府拨了一笔经费,支持伊达斯空间和库格做一个关于中国建筑的展览。当时的中国,正是一个热火朝天的建筑大工地。房地产起来了,各种建筑项目纷纷上马,国际建筑师也对这个市场跃跃欲试,想跻身其中分一杯羹。“我们不能拦着人家从经济利益出发想进入中国市场,“伊达斯的联合馆长柯美尔(Hans-Jürgen Commerell)之前告诉过我,”但是我们的出发点是文化对话,因此,我们首先想弄懂的,是中国建筑的含义,以及中国建筑师正在追求的东西。2000 年的时候,我们对中国还一无所知,惟一跟中国能对上话的,就是库格了。”

其实,中国官方机构当时已经向德方提供了一份参展名单,然而赫赫在列的, 都是中国各地各级别的国家建筑研究院。 对德方而言,这份名单不具备任何意义。 他们要找的不是单位,而是建筑师,是具体的人和他们的作品。“太正常了,”我对库格说,“鸡对鸭讲是文化交流的常态。 你是怎么破局的呢?”

主宾国框架下的项目都是自带官方属性的。作为一个建筑史学家,库格对此毫无概念。无知者无畏,他手里攥着一份极短的名单飞往中国。张永和是他1999年在北京参加国际建筑大会时认识的,同一年,他和刘家坤在柏林结识。之前,库格在一本香港杂志上见过刘家坤的作品,认为那是当时他看到的最好的中国当代建筑。库格给自己打气说,现在已经认识了两个人,中国那么大,至少能发现五个人,有了五个人选,就能把展览办起来。好在,这两位他认识的中国建筑师分别提供的候选人名单基本一致。

2018年,库格在德国柏林AEDES 展览。© Erik-Jan Ouwerkerk

除了北京,库格还去了南京、苏州和成都,拜访刚刚兴起的独立建筑师事务所,寻找他心目中的“中国建筑师”。当他把精挑细选的名单发给中方,得到的回应却是,他找的人都算不上真正意义上的建筑师,他们代表不了中国。原因很简单,这些建筑师不属于国家单位里的设计人员。 那个时候,建筑师拥有个人事务所还是一 个极边缘的现象,并没有进入官方的法眼。

库格至今都很庆幸,他当年能和中国建筑学会的一位关键人物直抒胸臆。他对这位决策者说,你不必马上就懂我们做的事情,但是请你相信我,这个展览,将会彻底改变国际对中国当代建筑的刻板印象。

早在2001年,从外部看中国当代建筑,看到的都是千篇一律的庞然大物,不好看,更谈不上质量。而在中国国内作为质量标准讨论的东西,在国际上也没有得到认可。 库格观察到,中国之内和中国之外似乎形成了两个无法沟通的语境。这两个独自旋转的价值体系,彼此没有打通,互不相认。“打通”成了库格当年策展的核心点。

理解和信任常常无法并驾齐驱。中国的这位决策人选择了信任先行。当时的中国,渴望国际社会的认可已经成为很多项目的驱动力。

于是,库格策划了他职业生涯中的第一个中国建筑展,这也是在欧洲举办的第一个中国当代建筑展。库格把它命名为“土木”。18年前印制的展览册,红底黑字,中德英三语,英德文题目甚至就叫“TUMU”,两个简洁到彻底的单音节词,颇挑逗不懂中文的观者的好奇心。副标题道出了展览的内核:中国的年轻建筑。

何谓年轻?看看那些被库格选中的设计师们:张永和、刘家坤、王澍、张雷、马青运、艾未未及南大建筑的成员们。那时,他们当中有的人刚刚从国外学成回国,有的刚刚在国内出道,都不约而同地成立了自己的事务所,才做了几个小项目。王澍从来没有出过国,为了去柏林参展,他还得费劲办理平生第一本护照。

这些分散在全国各地各行其是的先锋建筑师们,到了柏林才头次碰面结识。是库格用“土木”这个中国自身传统中诞生的建筑术语,把中国第一代独立建筑师聚拢起来。就像他在展览册导言里写的那样, “直到上世纪90年代末,中国才诞生了第一批私人建筑事务所。尽管设计项目中的大部分都被那些动辄几百名设计师和工程师的大型设计院包揽,但那些年轻的事务所还是另辟蹊径,找到了发展空间......在一个社会里,当自由建筑师的职业形象开始被公众熟悉,私人业主开始实现自己梦想的时候,一种另类的立场是不可阻挡的......中国青年建筑师的新观念和美学意味,已迈入了当代建筑文化讨论的视野。”

十几年后的今天,建筑师事务所已经在中国大地上稀松平常。遥想当年,可以说,是库格按照他欧洲人的思路,第一时间敏锐地发现了中国独立建筑师的出现,并将他们当中的优秀者请上国际舞台,为他们打亮灯光,拉开大幕。

当时的中国驻柏林大使参观了土木展览后问库格,为什么你选的都是些这么小的项目?我们中国有的是大项目啊!

的确都是小项目,比如,张永和的作品是北京大学在青岛的国际会议中心以及长城脚下的公社里裂开两半的房子,刘家坤的展品有何多苓工作室和犀苑休闲营地,马青运做了两套探索方案,王澍提供的是苏州文正图书馆,南大建筑展示了南通学生宿舍楼和洛阳的一家幼儿园。

“质量与大小无关,建筑史的书写也从来与项目的体量无关。”库格解释道, “更何况,在小的项目中更容易实现创新。 别看这些项目小,个性化都充分彰显,建筑物开始有了建筑师的名字,而不再是清一色设计院的集体作品。我们要重点介绍给国际建筑界的,就是这个新趋势。西方的思维里,创造性的工作总是和特定的个人联系在一起的。”

无论对中方还是对西方的观众而言, 这个展览都站到了他们原有认知的对立面。猛一看,中国青年建筑师的作品会给西方人似曾相识的感觉。也难怪,他们中的大部分人都是在西方读的建筑。但是再往里看,这些作品自觉或不自觉地呈现出中国特有的空间感,部分来自园林传统的熏陶,再加上中国文化语境下对当代问题的非主流阐释,都使得它们格外新鲜起来。

“土木”展的成功,大大超出了库格和伊达斯空间的预期。伊达斯几十年积累下来的人脉网络都推荐了这个展览,连锁反应下,著名的国际建筑媒体几乎都做了报道。几位中国年轻建筑师的名字,一瞬间治愈了国际上谈论中国建筑的失语症。

库格和伊达斯的同仁们当然非常高兴,他们先导性地点中了一个穴,激活了国际建筑界对中国的讨论。库格也完成了他对中国友人的承诺。来自西方的惊艳让中国国内很受用。“土木”展览后,官方逐渐认可了这批年轻的建筑师,并且聪明地发现了和世界沟通的成功要素是什么。

那时,库格的想法还很简单。他设想的是,柏林开了个头,之后其他人就会跟上,纷纷策划新选题,发现新的中国设计师,继续做大中国建筑这个题目。然而,情况却不是这样。土木之题经久不衰,一出现就成为经典,最后演变成一个神话。像极了中国电影的命运——1988年柏林电影节发现了张艺谋的《红高粱》,由此中国电影通往国际的大门被打开。2001年后,所有参展“土木”的建筑师也都从柏林走向了世界:张永和被美国麻省理工学院聘为建筑系系主任;马青运赴任洛杉矶建筑学教授;王澍在2012年获得普利兹克建筑奖,成为首位获得这项全球建筑领域最高奖项的中国人;刘家坤、张雷等人都成为中国和国际享有盛誉的建筑家。

松阳故事

对于伊达斯建筑空间来说,“土木” 只是他们众多的天才发现之一。设计了广州大剧院、银河SOHO等建筑而被中国人知晓的英国女建筑师扎哈·哈迪德,也是在青年时期被伊达斯发现,并作为时代先锋举荐给国际社会的。在世界建筑专业领域,小小的伊达斯拥有神奇的影响力。

“别跟我们学,”柯美尔馆长有一次跟我半开玩笑说,“我们没有盈利模式,每个展览都要从零开始筹资。世界上没有第二家机构能像我们一样,从上世纪80年代坚持到现在。但我们深知,这是惟一的路径,让伊达斯在建筑文化上保持思考和选择的独立性。无论商业还是政治都左右不了我们。”

“松阳故事”是中国驻柏林大使馆的文化参赞陈平推荐给我的。中国政府大凡在海外举办中国文化年,节目单里必有建筑展览。建筑作为国家文化实力的标志,已经在政府官员那里形成共识。作为外交官,陈平支持过瑞士、比利时、荷兰、意大利、德国等地的中国建筑展览。那些展览展示的,无一例外都是大都市的现代化发展。因此,陈平有资格说,库格策划、伊达斯独立运作的松阳故事极其独特,因为它首次把中国乡村的发展纳入国际建筑交流的语境。建筑师徐甜甜更是兴奋地告诉我,通过库格的策展和伊达斯的举托,松阳的建筑实践将对全球性的乡村问题贡献新的思路。

是这样吗?我问库格。坐在我面前的人,终生沉浸在欧洲与东方的建筑文化研究里,从他的全球大视野出发,松阳的建筑实践真的具备这么深远的意义吗?

“即使对我们德国而言,松阳都提供了一个新的可参考模式。”库格回答得很肯定。

早在2016年圣诞节,徐甜甜就专程飞往柏林,向库格和伊达斯介绍了自己在政府振兴乡村政策的扶持下所做的项目。和当年土木的那些人有一个相似之处,徐甜甜做的也都是所谓的小项目。比如在平田村,她没有简单地拆掉村口历史最早、 最破旧的危房,而是只用80万到100万元的投资,对小开间、几乎下不去脚的老屋进行加固、采光、隔音、防渗漏等一系列技术处理,改建成村里的公共文化区。建成后,在杭州工作多年的茶染技师叶科返回老家,在这个空间开了印染工坊,除了用电子商务行销织染品,还为儿童和游客举办手工坊。

又比如,在兴村,徐甜甜设计了一座红糖工坊。红糖制造是这个盛产甘蔗的山区的传统手工业,炼糖的作坊一般小而脏,而炼糖的时间全年就两三个月,本来不值得去改造什么。但建筑师利用当地的竹子和夯土做建材,结合现代的采光技术,把红糖工坊演化成一个开阔明亮的制糖厂兼村民们的公共活动空间。徐甜甜向德国专家们解释,无论当地政府还是她和她的同行,都把松阳当作一个古典中国样本、一个文物来对待,用最小干预的原则进行建筑实践,在保护的前提下创新......

面对滔滔不绝的徐甜甜,库格的态度是谨慎的。哪位建筑师不对自己的作品充满激情?但他的经验让他预感,松阳项目后面也许藏着一个宏大的社会变迁启示。

目标锁定后,2017年9月,库格和柯美尔一行人到浙江松阳实地考察了十几天。在这个交通不便的落后山区,保留着七十多个有数百年历史的传统村落。库格们天天顶着40摄氏度高温,调查、拍摄、记录,大量采访村民和干部。“没有半点文化偏见,没有任何居高临下的态度,”全程陪同他们的徐甜甜说,“这些德国人客观专业,我相信他们深刻地理解了松阳背后的社会故事。”

在松阳,库格们不问建筑师,而是把时间花在跟当地人的交流上。他们需要清醒判断的是,松阳的建筑实践,仅仅是建筑师和当地领导们的愿望,还是当地居民也认可了建筑创新带来的生活改变?通常,一个地区发展起来的旅游项目,会把当地人封锁在发展之外。外来投资人盖的酒店,跟本地村民半点关系都没有。库格们要考察的是,本地村民和本地发展是否捆绑在一起?他们是否也是乡村振兴发展中的获益者?“村民们才是这个村子上百年来的居住者。村子成为现在这个样子,是他们一代代人生活留下的痕迹,”库格解释道,“当然,我们不能要求村民们懂得发展大计的所有战略意义,但是在发展中不能抛弃他们。留住村民的参与,建筑实践才算成功。”

这不仅是人道主义的出发点,也是衡量一个战略是否可以持续性发展的关键指标。建筑的存在,是要加强而不是破坏当地人的身份认同感,建筑实践不应当把他们的故乡剥离得面目皆非。建筑从根本意义上讲是实用性的,当人们把这些建筑空间当作自己的空间使用时,建筑的意义才真正生成。库格其实一眼就能看出,村子里的建筑,是属于村民们的还是拒村民于千里之外。

这不仅是人道主义的出发点,也是衡量一个战略是否可以持续性发展的关键指标。建筑的存在,是要加强而不是破坏当地人的身份认同感,建筑实践不应当把他们的故乡剥离得面目皆非。建筑从根本意义上讲是实用性的,当人们把这些建筑空间当作自己的空间使用时,建筑的意义才真正生成。库格其实一眼就能看出,村子里的建筑,是属于村民们的还是拒村民于千里之外。

“在世界各地,我们经常会发现一些设计得充满艺术感的建筑,却在使用上出了问题。”库格说,“比如,住房子的人会把房子弄得很脏,把垃圾丢在房子边上,不加以爱惜。但松阳让我们惊奇,所有的建筑物都非常洁净。这里依旧是村民们的家乡。”站在红糖工坊里,村长对库格说,这个建筑改变了我们的生活,以前只有街坊邻里聊天,现在村里有了活动空间,我们在这里放电影,演木偶戏,平时大家没事都愿意过来。库格坐在那个大厂房里,感觉像是坐在一户人家的客厅里,这里本是一个车间,却是那么干净整齐,一尘不染。他证明了自己出发前的预感。

在欧洲,也有在发展中被边缘化的广大乡村,年轻人去往城市谋生,空心村散落乡野,老屋残破。欧洲政府一般会向这些地区投放扶持款项,但至今效果都不佳。库格和柯美尔通过考察认定,松阳显示了一个自下而上的建筑实验,与世界任何地方都不同,可以为全球的乡村变迁提供参考模式。松阳的政府官员,倾向于从花钱不多的小型改建项目开始,边实践边纠错。哪怕有些小项目做得不成功,损失也不大。

把松阳地区众多的小型老村改建项目做起来了,就逐渐形成了趋势。村民们以前稍有点钱就想拆老屋盖新楼,通过五年的建筑实践,他们的意识转变了,懂得了老房子是宝。越来越多的人有了参与的心和一起做的可能性,如此涌动,则形成了一种自发的战略。行动在先,战略随后,这种与德国截然相反的做事流程,给库格很多启发。

给建筑策展的难度在于,怎么让普通观众理解建筑?库格采访了新建筑的使用者,从政府官员、村民到返乡青年,他们原汁原味、各不相同的讲述视角呈现了建筑带动的乡村变迁。库格为徐甜甜的每个项目都制作了一个短视频,悬挂在比图纸要直观得多的建筑模型上。鉴于松阳置身于巨大的自然景观中,伊达斯通过航拍制作了大尺寸的图片,表现建筑隐身在广阔的地貌中,渺小得若隐若现。展览空间的物理感受和实景环境的暗示,就通过静与动、大与小的反差感呈现出来了。

柏林伊达斯的松阳故事刚撤展,威尼斯建筑双年展就紧接着推出徐甜甜的松阳作品。松阳,成为国际上一个持续不断讨论的主题。德国《法兰克福汇报》的评价,从另一个角度肯定了库格对中国当代建筑的再次发现。“中国自己也意识到,不能再无限地扩展城市人口规模,大都市走到了被自己产生的垃圾和汽车尾气包围和窒息的地步。人们应该重新审视乡村生活的价值。在网状化的村庄,如何通过建设学校、商店、工坊和公共建筑来为以工业化为主导的城市提供另一个选择?松阳作品给出的答案,令人耳目一新。也许中国未来的出路并非畸形发展的大都市,而是那些紧密连接的村庄。”

徐甜甜开始频繁地在国际间穿行,到处受邀讲述松阳模式。2018 年的国际乡村论坛也选址松阳。当年土木展带起的连锁效应,十几年后又在松阳故事上复现。前不久我给徐甜甜打电话,她忙得不能跟我多聊,当时正有国内一百多家媒体在松阳进行集体采访。

此时和我坐在餐馆里的库格,国际松阳热的始作俑者,却对松阳的未来发展不无担忧。松阳的独特模式,正是建立在它的历史文脉和村民参与上。如果发展得太快,现有的模式是否还可持续?“最好别太成功了,”他吸口气说,“太成功了,将吸引资本从外部汹涌而入,资本蛮横的力量会给村庄带来失控的改变。”

作者介绍

王竞:作家、中西文化项目顾问

资料来源:财新周刊(Caixin Weekly),2019年2月25日。