罗梅君(Mechthild Leutner)教授是德国柏林自由大学东亚学院汉学系教授,研究重点为中国近现代史和当代史,特别是社会发展史、妇女问题、德中关系、中国共产党党史和德国汉学史等。自2006年柏林自由大学孔子学院创建起任德方院长至今。

罗梅君院长

采访人:蔡琳博士,汉诺威莱布尼茨孔子学院中方院长,惟孔德馨系列专栏编辑。

蔡:

能否介绍一下您是如何和中国结缘的?您最初到中国时留下的印象是什么?

罗:我是1967/68年的冬季学期开始在波鸿鲁尔大学学习汉学和历史学的。1974年1月,作为联邦德国与中国建交后第一批派往中国的十名德国留学生之一,我第一次来到中国。抵达后至那一年的夏天我在北京语言学院(现北京语言大学)学习汉语,74年9月至75年2月在北京大学学习中国近现代史。在中国的这段时间对我的专业和个人成长非常重要,奠定了我之后的事业发展的基础。

1974年罗梅君在北京

蔡:

过去三十余年您对中国的观察持续不断。作为历史的见证人,您如何评价中国社会和文化领域的发展?

罗:自1974年起我持续不断地关注中国的发展,它从一个主要的农业国家全面迅速地发展成为一个工业和高科技国家,拥有出色的大学,这在70年代是不可想象的。首先是中国人民的生活水准得到巨大改善。70年代中期中国的贫困人口比例在60%,这中间甚至包含了低于最低生存标准的人口。今天中国的贫困率降低到8%至10%,且正在尽最大努力帮助这部分人脱贫。中国人民在过去的40年时间里辛勤工作,提高自己的生活水平,在社会的各个方面取得了巨大的进步,这也包括公民社会建设。从文化的视角看中国的艺术家们创造了伟大的作品,我很喜欢诸多实验性的传统及现代艺术和音乐作品,也很欣赏中西艺术形式的结合。

1974年响应“开门办学”的号召,作为北大学生罗梅君在北京近郊的第七工厂留影

蔡:

您的一个研究重点是德国汉学史。您能为中国读者介绍一下这方面的重要发展吗?

罗:早在1830年慕尼黑大学就首次举办了中国古典文献的学术活动,这一时期在柏林大学也定期举办有关中国传统文献以及中国语言的讲座。以中国早期哲学和文化专业为方向设立了三个汉学教职,其中之一是Friedrich Neumann,他1830年曾经首先去过中国。可惜他们对大学的影响非常有限,原因在于1830/31和1840年的市民革命中他们持共和 - 民主态度,因而被边缘化。

1887年至1945年在柏林大学东方语言系开始教授现代汉语以及有关现代中国的讲座。Carl Arendt在这里作为第一个教授任职,直至1902年他谢世。他促进了汉学成为区域学领域的一个专业方向。莱比锡大学1880年代起创立很强的汉学专业,初期以中国哲学、之后以中国文化为重点。Otto Franke自1908年先是在汉堡的海外研究所,之后在汉堡大学,成为第一个特别为汉学设立的教授席位。在他1923至1931年成为柏林大学的教授期间,汉学无论是涉猎题目的广泛或是专业的分化上都达到了一个鼎盛时期,但随着纳粹独裁的兴起而被中断,一批汉学家如Walter Simon, Eduard Erkes, Gustav Haloun, Erwin Rousselle和年轻学者Wolfram Eberhard, Stefan Balazs, Hellmut Wilhelm, Karl-August Wittfogel, Walter Liebenthal由于种族或政治原因被迫害,被迫移民或离开。这带来汉学界的巨大断裂,无论数量还是质量上大大削弱了德国的汉学专业,特别是在后来的联邦德国地区, 因为当时正好是汉学界年轻学者创造力旺盛的时期。

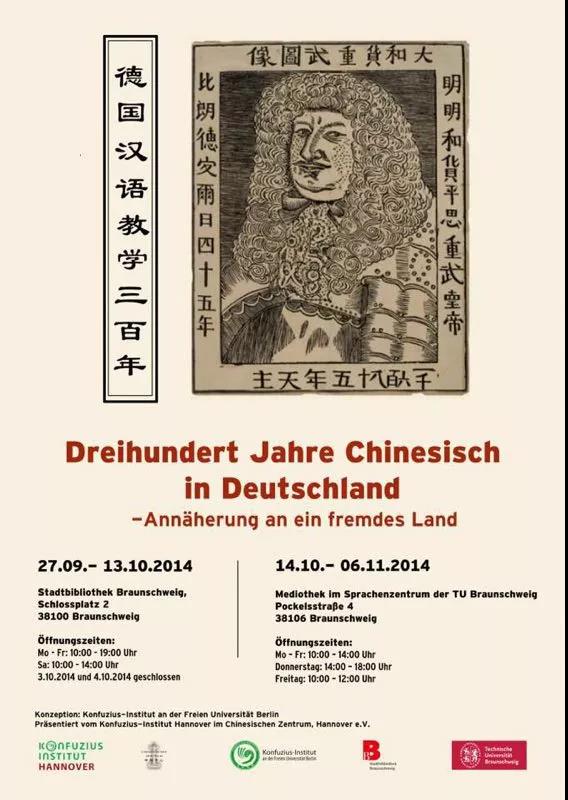

罗梅君主持策展的德国汉语教学三百年展在德国各孔院巡展

在德意志联邦共和国,汉学还继续保留着文本研究和古典的传统,中国学作为现代的区域研究直至1960年代末才逐渐形成。至今在德国的汉学界还是有两条主线:古典的语文学和以文本为主的汉学,以及中国研究作为现代区域研究的范畴。东德的汉学在1990年代初德国统一后的终结意味着汉学的再一次断裂,因为一套完整的方法和理论再度因为政治原因从学术中消失。

蔡:

2006年柏林自由大学孔子学院作为德国第一所孔院成立。您作为创始院长能谈谈成立的动机吗?孔院这11年的发展重点是什么?

罗:当时的中国驻德使馆教育处联系了我,我觉得成立孔子学院这个倡议很好。我们便和自由大学及北京大学的领导层沟通落实了这个想法。这两所大学自1981年就是伙伴学校。2006年4月柏林自由大学孔院作为德国的第一所孔院揭幕。我们从成立伊始就确定了三个大的方向:语言、文化及学术研究。这三个特点我们之后在不断巩固:在语言方面我们孔院开发新的教材,并为在职教师和翻译提供翻译课程。在文化领域在艺术展的基础之上我们还自行策划了一系列自己的展览,这也在其他孔院和机构展出过。在学术研究领域我们把孔院理解为一个平台,专家学者可以就有关中国前现代和现代的诸多问题进行交流和对话。在所有这些领域我们和北大的同事都有密切的富有成效的合作。同时我们也和其他机构保持良好的合作关系,以期达到协同效应。

2008年罗梅君在莱比锡孔院做“早期中国文化对西方的影响”的学术报告

蔡:

作为孔院院长您如何评价在德孔院的发展?您觉得有哪些机遇和挑战?

罗:总的来说在德孔院发展良好,每家孔院均根据自身所处地区确定各自的发展方向,提供适合地方需求的项目,这可以接触到更多的当地民众。应该说,位于大城市或是在大学城的孔院,与在几乎没有什么渠道与中国接触的小城市的孔院,其目标群体是完全不同的。我对孔院有更多的合作伙伴参与我们的项目或进行交流持欢迎态度。孔院应该和当地的机构建立合作网络,成为中国问题的文化和学术合作共同体的组成部分。在德孔院宜进一步发展成为更宽泛意义上的就中国的历史、文化和社会发展展开讨论的对话平台,这一点非常重要。在这方面孔院可以提供广泛的知识来介绍中国,塑造不一样的中国形象。

2016年刘延东副总理访问柏林自由大学孔院时和部分汉学家及孔院院长合影(前排右五为罗梅君院长)

蔡:

问一个私人问题:您日常生活融入了不少“中国元素”吧?

罗:当然。对一个受多种文化熏陶的人来说,这是不可避免的。特别是长期和这个国家有接触,有诸多的同事和朋友,必然会改变自己。我有时会记下孔子的一些语录,或是老子的格言,比如:让事情自然发展,直至成熟,这有点道家“无为”的态度。当然我也喜欢吃中国菜,欣赏中国文化,如传统的音乐、戏剧。不是专业层面的爱好,纯粹个人喜欢。

蔡:

谢谢您接受我的采访。

资料来源:蔡琳编撰。采访原文是德语,中文版未经被采访人审阅。

专栏主编

蔡琳,汉诺威莱布尼茨孔子学院中方院长。同济大学建筑学本科,2002-2010年求学于柏林工业大学“规划建筑环境”系,获工学博士学位。2006及2009年任德国GTZ机构(目前更名为GIZ)中国城市可持续发展(江苏扬州、广西百色)项目专家。研究方向为中德城市更新比较、中德跨文化交际、文化遗产作为资源的中德对比研究。

惟孔德馨文章专栏列表

惟孔德馨 | 德国孔子学院概述

德语区孔子学院2017年度“孔子学院日”掠影(上)

德语区孔子学院2017年度“孔子学院日”掠影(中)

德语区孔子学院2017年度“孔子学院日”掠影(下)

惟孔德馨 | 多彩九月,魅力杜塞

惟孔德馨|2017年德国莱比锡大学孔子学院中学生秋季访华团纪实

惟孔德馨 | 作家曹文轩《第八号街灯》互动读书会在慕尼黑举办

惟孔德馨 | “精诚不散终成连理”— 汉诺威孔子学院深度对话苏州昆剧院

惟孔德馨 | 合作与创新-构建人类命运共同体:第十二届全球孔子学院大会在西安成功举办

惟孔德馨 | 百花齐放:在德孔子学院女性院长系列访谈 — 汉诺威莱布尼茨孔院执行院长白婷娜